本格推理小説の世界において「後期クイーン的問題」というものがあるそうです。本(Ref-1)まで出ているので、これが一番詳しいかも知れませんが、web上ではRef-2が一番詳しいようです。短く取りまとめてあるのはRef-4でした。

1) 諸岡卓真『現代本格ミステリの研究― 「後期クイーン的問題」をめぐって [北海道大学大学院文学研究科研究叢書17]』北海道大学出版会 (2010/4/20)、ISBN-10: 4832967320、ISBN-13: 978-4832967328

2) ギリシア棺論争発掘録(公開日:2011.04.10)

3) ウィキペディアの記事

4) 後期クイーン問題入門(Keiさん)

5) 「後期クイーン的問題」レクチャー(とある書評サイト)

この問題は最初は、1995年に法月綸太郎(のりづき りんたろう)が『現代思想1995年2月号』に発表した『初期クイーン論』で提示された(Ref-4)ものだとのことで、「作中で探偵が最終的に提示した解決が、本当に真の解決かどうか作中では証明できないこと」(Ref-3)とのことです。なんと不完全性定理にあやかってゲーデル問題とも呼ばれるらしいです(Ref-2,3)。まあ正確には「おおむね「探偵役/読者が手がかりに基づく推理によって唯一の真相にたどりつくことは、果たして保証されているのか」という問いだと理解してほしい。そしてその具体的な個々の問題として、ドンデン返し、偽の手がかり、操り、観測問題……などがある。(Ref-2)」といえそうです。

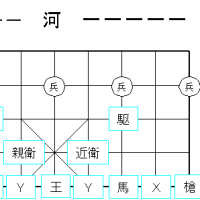

そもそもはエラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』において、手がかりが次々と偽だったとわかるどんでん返しがあまりに多過ぎて、「最後の結論も論理的に正しいかどうか保証できないではないか」という疑問が生じたのが事の発端のようです。詰将棋で言えば、実は余詰めがたくさんあるんじゃないか、というわけですね。詰将棋なら構成要素が限られた世界の話ですから余詰めがあるかないかは確証可能ですが、無限の要素から成る実世界では不可能ではないか、とも考えられるわけです。実際、作品によっては作家により描かれた結論以外の結論も可能なものもあることでしょう。

とはいえ、私の考えでは、余詰めがどれだけ排除できるかどうかは作家の腕次第ではなかろうかと思います。偽の手がかりと言っても偽装できない、または偽装の蓋然性がとても低いものだってあるでしょうし、余詰めがないように構成することは不可能ではないように思えます。まあ余詰めどころか「詰んでないぞ」とか間違いを指摘される作品もあるわけですが、何せフィクションですからその指摘と作品の描写とどちらが間違っているかを確認するのもなかなか大変です。簡単に実験できることならいいのですが、そうもいかないテーマだと水掛け論になったりして。

少し話は違いますが、歴史のifが妥当かどうかはまさにこの水掛け論問題をはらみます。もしナポレオンが○○だったらとか歴史上の何かが違っていたら後の展開はどうなったか、といういわゆる歴史シミュレーションは今では多くのフィクションで知られていますが、その考証が妥当かどうかは実証不可能です。娯楽作品なら構わないでしょうが普通の歴史の研究でも、「なぜそうなったのか?」「それは歴史の必然か?」といった問いは普通にあります。が、原因を特定するということは、もしその原因がなければ違った歴史になったと明言することでもあります。つまり「歴史がそうなった原因」を求める問題は水掛け論問題をはらんでいます。

[2020/02/10付記]歴史のifについては架空歴史学?(2018/12/16)と架空歴史学?(2018/12/31)に記事を書きました。

話を戻して、発端となった『ギリシャ棺の謎』において余詰めが排除できないかどうかは作品個別に論ずべきおもしろい問題(パズル)でもありますが、個々の作品に余詰めがあったとしても「作中で保証することは不可能」と言い切るのは行き過ぎではないでしょうか。

まあおもしろい問題意識だとは思いますし、後期クイーン的問題という見方を意識することで面白い作品がまた生まれたとしたら喜ばしいことです。Ref-3では、はっきりと後期クイーン問題を意識した作品としては2作だけ(西澤保彦『完全無欠の名探偵』(講談社ノベルス、1995年)、氷川透『最後から二番めの真実』(講談社ノベルス、2001年))を挙げています。また私が最近読みだした麻耶雄嵩(まや ゆたか)の『メルカトルかく語りき(講談社文庫)』(2014/05)のAmazoneでの書評にも後期クイーン問題への言及があるものがあります。とはいえ彼のデビュー作も1995年以前ですし、いわゆる新本格の作家たちがデビューしたのはもっと前です。いや法月綸太郎自身がこの作家たちの一人なのですね。私の知らない間におもしろい動きが出ていたものです。ぼちぼち読んでいこうと思いますが、当分楽しめそうですね。

なおゲーデル問題という呼び方はあくまでも比喩ととらえるべきで不完全性定理との内容的関係はほぼないと考えるべきでしょう。「形式的体系の中では真偽を証明できない命題がある」という表現は「ある世界(例えば推理小説の作品世界)の中の人物(例えば名探偵)には絶対に確証できない命題(例えば真犯人は○○だ)がある。」ということとはちと違いますし、ゲーデルは完全性定理という「論理体系は信頼できるよ」という定理も証明していますし。まあ完全性定理との比較にも触れずに不完全性定理の神秘性?だけ論じている言説は、比喩以外だととらえるのは危険でしょう。

さて発端となった『ギリシャ棺の謎』について次回にいくつか書きたいと思います。

1) 諸岡卓真『現代本格ミステリの研究― 「後期クイーン的問題」をめぐって [北海道大学大学院文学研究科研究叢書17]』北海道大学出版会 (2010/4/20)、ISBN-10: 4832967320、ISBN-13: 978-4832967328

2) ギリシア棺論争発掘録(公開日:2011.04.10)

3) ウィキペディアの記事

4) 後期クイーン問題入門(Keiさん)

5) 「後期クイーン的問題」レクチャー(とある書評サイト)

この問題は最初は、1995年に法月綸太郎(のりづき りんたろう)が『現代思想1995年2月号』に発表した『初期クイーン論』で提示された(Ref-4)ものだとのことで、「作中で探偵が最終的に提示した解決が、本当に真の解決かどうか作中では証明できないこと」(Ref-3)とのことです。なんと不完全性定理にあやかってゲーデル問題とも呼ばれるらしいです(Ref-2,3)。まあ正確には「おおむね「探偵役/読者が手がかりに基づく推理によって唯一の真相にたどりつくことは、果たして保証されているのか」という問いだと理解してほしい。そしてその具体的な個々の問題として、ドンデン返し、偽の手がかり、操り、観測問題……などがある。(Ref-2)」といえそうです。

そもそもはエラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』において、手がかりが次々と偽だったとわかるどんでん返しがあまりに多過ぎて、「最後の結論も論理的に正しいかどうか保証できないではないか」という疑問が生じたのが事の発端のようです。詰将棋で言えば、実は余詰めがたくさんあるんじゃないか、というわけですね。詰将棋なら構成要素が限られた世界の話ですから余詰めがあるかないかは確証可能ですが、無限の要素から成る実世界では不可能ではないか、とも考えられるわけです。実際、作品によっては作家により描かれた結論以外の結論も可能なものもあることでしょう。

とはいえ、私の考えでは、余詰めがどれだけ排除できるかどうかは作家の腕次第ではなかろうかと思います。偽の手がかりと言っても偽装できない、または偽装の蓋然性がとても低いものだってあるでしょうし、余詰めがないように構成することは不可能ではないように思えます。まあ余詰めどころか「詰んでないぞ」とか間違いを指摘される作品もあるわけですが、何せフィクションですからその指摘と作品の描写とどちらが間違っているかを確認するのもなかなか大変です。簡単に実験できることならいいのですが、そうもいかないテーマだと水掛け論になったりして。

少し話は違いますが、歴史のifが妥当かどうかはまさにこの水掛け論問題をはらみます。もしナポレオンが○○だったらとか歴史上の何かが違っていたら後の展開はどうなったか、といういわゆる歴史シミュレーションは今では多くのフィクションで知られていますが、その考証が妥当かどうかは実証不可能です。娯楽作品なら構わないでしょうが普通の歴史の研究でも、「なぜそうなったのか?」「それは歴史の必然か?」といった問いは普通にあります。が、原因を特定するということは、もしその原因がなければ違った歴史になったと明言することでもあります。つまり「歴史がそうなった原因」を求める問題は水掛け論問題をはらんでいます。

[2020/02/10付記]歴史のifについては架空歴史学?(2018/12/16)と架空歴史学?(2018/12/31)に記事を書きました。

話を戻して、発端となった『ギリシャ棺の謎』において余詰めが排除できないかどうかは作品個別に論ずべきおもしろい問題(パズル)でもありますが、個々の作品に余詰めがあったとしても「作中で保証することは不可能」と言い切るのは行き過ぎではないでしょうか。

まあおもしろい問題意識だとは思いますし、後期クイーン的問題という見方を意識することで面白い作品がまた生まれたとしたら喜ばしいことです。Ref-3では、はっきりと後期クイーン問題を意識した作品としては2作だけ(西澤保彦『完全無欠の名探偵』(講談社ノベルス、1995年)、氷川透『最後から二番めの真実』(講談社ノベルス、2001年))を挙げています。また私が最近読みだした麻耶雄嵩(まや ゆたか)の『メルカトルかく語りき(講談社文庫)』(2014/05)のAmazoneでの書評にも後期クイーン問題への言及があるものがあります。とはいえ彼のデビュー作も1995年以前ですし、いわゆる新本格の作家たちがデビューしたのはもっと前です。いや法月綸太郎自身がこの作家たちの一人なのですね。私の知らない間におもしろい動きが出ていたものです。ぼちぼち読んでいこうと思いますが、当分楽しめそうですね。

なおゲーデル問題という呼び方はあくまでも比喩ととらえるべきで不完全性定理との内容的関係はほぼないと考えるべきでしょう。「形式的体系の中では真偽を証明できない命題がある」という表現は「ある世界(例えば推理小説の作品世界)の中の人物(例えば名探偵)には絶対に確証できない命題(例えば真犯人は○○だ)がある。」ということとはちと違いますし、ゲーデルは完全性定理という「論理体系は信頼できるよ」という定理も証明していますし。まあ完全性定理との比較にも触れずに不完全性定理の神秘性?だけ論じている言説は、比喩以外だととらえるのは危険でしょう。

さて発端となった『ギリシャ棺の謎』について次回にいくつか書きたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます