どの道動きようがないなら、あんまり『だまされたっ!!』って声に出したくないんだけど、この方のコラムを読む度に、何で誠実に対応しようとしている一般人をペテンにかけるようなことするのか?居たたまれない気持ちになる。

伊東 乾の「常識の源流探訪」 「2カ月後」のメルトダウン発表と内部被曝 正しく怖がる放射能【6】

伊東 乾の「常識の源流探訪」 「2カ月後」のメルトダウン発表と内部被曝 正しく怖がる放射能【6】(

日経ビジネスオンライン ) - goo ニュース

「

2011年5月18日(水)07:00

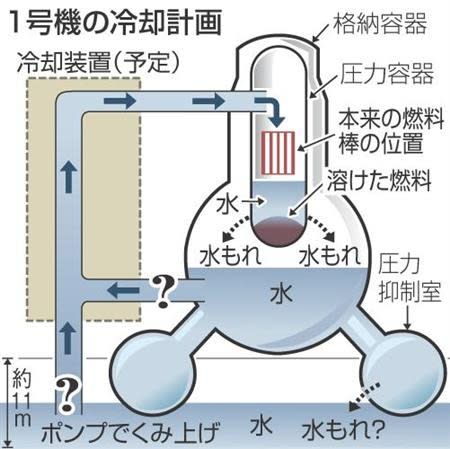

東京電力は震災から2カ月目に当たる5月12日、福島第一原子力発電所1号機の圧力容器内で燃料棒が冷却水から完全に露出して過熱し、原形をとどめない形で溶け落ちてしまったこと、事故で圧力容器の下部にできてしまった複数の穴から水とともに格納容器に漏れた可能性がある、と発表しました。

(追記:こののち5月15日には、1号炉の炉心全体が3月12日午前6時50分ごろの段階でバラバラになり、一部の燃料はペレットまで壊れた形で圧力容器の底部に燃料が落下したと考えられる分析が発表されています)。

定義があいまいになりやすくあまり使いたくない言葉ですが、端的に言えば1号炉は「全炉心溶解」という意味での「メルトダウン」を起こしたことになります。この状況とそこでの安全に関して、今、手元にある情報を元に考えてみましょう。ご質問などありましたら

私のツイッターに直接いただくこともできます。

前回、浜岡原発の運転停止の問題を扱ったところ「これは正しく怖がる放射能のシリーズと違う、政治的な問題だ」というコメントを幾つかいただき、率直に残念でした。いまだそのレベルで事態を見ていては、収まる事態も収まりません。

よろしいでしょうか、科学的に正しく放射能を恐れるというのは、放射能漏れなどを起こさせず、未然に事故を防ぐべく万全を期すことを言います。

前々回までの大半の内容は、残念ながら既に福島第一原発からかなりの量の放射性物質が出てしまった、そこで被曝を最小限に抑えるためには、という話を具体的にしていたわけですが、浜岡については幸いまだ大地震にも津波にも遭遇しておらず(しかし、今後それに遭う可能性が極めて高いと指摘されており)、そこで正しく放射能汚染を防止するために、という話を書いているもので、今までで最も徹底的に「正しく放射能を怖がる」内容を記したものと思っています。

今回はそれとは逆に、大変に残念なことですが、福島第一原発1号炉では「燃料棒」が原形をとどめぬ形で崩壊し、中に納まっているはずの核燃料を収めている鞘、ペレットすら溶解したものがある状態で、格納容器下部にたまっているという、あっては困る状態に私たちが直面しているところから、どのような防御策が取れるかを考えるというものですが、起きてしまってからでは遅い、というのが、何より最初に声を大にして言わねばならぬことでしょう。

■ 裸の核燃料をじゃぶじゃぶ水洗い

東京電力は1号機の状態を「メルトダウン」であると認めて、格納容器を丸ごと水で満たす冠水作業の見直しに入る作業に着手した、と発表しました。いわゆる「水棺措置」ですが、このまま続けるわけには行きません。

報道はこれに続けて、水棺作業が見直しになったため、冷却作業に遅れが出て、事故全体の収束が長期化、工程表の見直しは必至、といった話に流れていますが、果たしてそういう話だけ見ていれば良い問題でしょうか。

東電が発表したデータに即して見てみましょう。5月10日までは長さ約4メートルの燃料棒の1メートル65センチほどが水面から出ており、あとは水の中に浸かっていると思われていました。

ところが震災から2カ月目の5月11日に水位計を調整してみたところ、燃料棒が完全に水面より上に露出する、いわゆる「空焚き」の状態であったことが判明(「

水位・圧力に関するパラメータ」の「D.S(ダウンスケール)」となっている部分)、過熱した核燃料が溶融して溶け落ち、灼熱した物質がたれてくるわけで、これにより「圧力容器」配管に穴があいて、溶融燃料が1段外側の「格納容器」内に漏れ出した可能性が高い、というものです。

東電発表は、この状態を「圧力容器下部の表面温度は100度から120度と比較的低く、燃料は水に浸かっているので冷却できている」とし「水素爆発の危険性も低い」と説明していますが、それで安心させるような状況ではないことに注意しなければなりません。

放射能を正しく怖がる基本は「遮蔽」です。分かりやすくいえば「閉じ込める」で、元来の放射性物質は5重の壁で「閉じ込め」られていることになっています。具体的には以下の通りです。

第1の壁 燃料ぺレット

第2の壁 被覆管

第3の壁 圧力容器

第4の壁 格納容器

第5の壁 原子炉建屋

|

さて、今の状況はこのうち第1の壁のペレットが破損し、第2の壁「被覆管」が融け、直接むき出しになったペレット内の高温の使用済み核燃料が炉材とともに第3の壁、圧力容器の一部に穴を開け、第4の壁「格納容器の底にまでもたまっている状態」、さらにその汚染水が格納容器から原子炉建屋の地下に膨大な超高濃度汚染水が漏れ出ていると言っているわけです。

第5の壁である原子炉建屋は一番に水素爆発で吹き飛んでいますから、既に壁の役割を果たしていません。

現状では外界との間で冷却水を循環して熱を奪っているはずの格納容器の中に、あらゆる壁が取り払われた形で「核燃料 + 使用済み核燃料」が裸で過熱しており、それを冷却水で直接じゃぶじゃぶと洗っている形になっていることが懸念されます。

冷却水というのは、元来、熱源とは壁で隔てられており、熱だけを交換する役割であるはずですが、今の状態は粒子状になった「核燃料 + 使用済み核燃料」も水と一緒に外界と循環している可能性が高い。

だから「冠水(水棺)作業」は見直しせざるを得ないわけですが、ここがなんとなく記述されずに済まされている。

こういうことを「放射能を正しく恐れさせないトリッキーな表現」と指摘しなければなりません。

現在の状態は裸の核燃料の水洗い状態で、とてもではないですが楽観を許す状態ではありません。と同時に、そのシリアスな状態を東電は実にスムーズに社会に発表することにも成功してしまいました。今、大きなパニックなどは起きていません。それはそれで評価すべきことでもありますが、以前からこの連載で記していた通り「放射能慣れ」してしまった社会が、本当の核の怖さに不感症になってしまっていないか、正直なところ心配です。

■ 懸念される環境汚染

当初の安全性の議論は「核燃料の大半は炉の中にきちんと納まっているので安全です」という文脈でなされてきました。それがだんだん「燃料鞘の一部溶融」「部分溶融」「残存率55パーセント」などなどの議論に移ってゆき、現状ではほぼ全面的な燃料棒の溶解と格納容器底部への沈殿・ことによると集中といった話になっています。

従来は、例えば使用済み核燃料プールの「高濃度汚染水」の漏出などが問題になっていたわけですが、今の状況は高濃度とかそういう話でなく、核燃料がまるごと水の中に出ているわけですから、冷却水の循環そのものが極めて危険な状態であること、これを正しく怖がる必要があります。むろん冷却はしなければなりません。しかし、その冷却水は既に汚染水という段階でなく、かなりの確率で「核燃料そのものがじゃぶ漬け」の状態です。東京電力はこれを「安定して水で冷やされている」とマイルドな表現をとっていますが、管理に極めて慎重な配慮が求められるのは言うまでもありません。

と同時に第一に考えねばならないのは、海水や土壌など、周辺環境への漏出でしょう。これは、空気中の放射線量の危険性を評価するのとはわけが違います。環境内に漏れ出た放射性物質は、とりわけ生物による濃縮が懸念され、魚介類や野菜などを通じて人間が摂取する内部被曝のリスクも、大いに懸念して「正しく怖が」らねばなりません。

具体的にどうすればよいか、と言えば、極力被曝のリスクを下げるように万全を尽くすしかありません。人の住む環境は除染に努め、新たに生活環境内に汚染物を持ち込まず、原子炉周辺に汚染物質・汚染水は閉じ込める。

これと並行して炉自身の冷却を確実に進めなければならないわけで、大半の安全措置を再度大きく見直す必要がある。3月、4月の時点で決めてよいことにした基準なども、一つひとつ慎重にチェックする必要があります。

ところが、この「炉心溶解」の発表とほぼ同時に文部科学省から出された「年間20ミリシーベルト」の線量の下での児童生徒などの生活パターンから推定される実際の被曝量についても「試算」というものが発表され、正直言葉を失いました。ここにはお話にならない代物が試算として出ています。

■ 内部被曝を考慮しない試算では「正しく怖がれない」

「

校庭等の空間線量3.8マイクロシーベルト/毎時の学校の児童生徒等の生活パターンから推定される児童生徒等が受ける実際の積算線量の試算について」と題された文部科学省のこの文書は、いたるところ疑問符のつく「試算」が記されています。

【1】まず「校庭」と「それ以外」をかなり乱暴に二分して、それ以外の周囲の空間線量は校庭より低く、比の値を0.61倍としてそれを用い、

【2】事故当日から学校開始日まで34日分の積算量を「非学校関係分」として低い値でひとまとめにくくっているけれど、これは個々の子どもの生活パターンによって全く異なるのでほとんど科学的、あるいは疫学的に意味があるとは思えず、

【3】学校平日200日分と学校休日165-34=131日分、合わせて365日分という掛け算と足し算から・・・、

1年間の児童生徒などの被曝量を9.99ミリシーべルト、うち学校関係分は1.67ミリシーベルトで17%に過ぎないとし、結論として20ミリシーベルトを暫定値としても実際の子どもの被曝量は「約半分の10ミリシーベルト」であると結論、さらに学校の対策はしょせん17%に留まり、その他の影響が圧倒的に多い、と結論しています。

・・・どうでしょう、この掛け算と足し算の中に、1カ所でも「飲料水」とか「食料」といった言葉が出てきたでしょうか。

あるいは義務教育機関で提供される「給食」はどうでしょうか。今、1号機の炉心が溶解して冷却水で直接核燃料を洗っている状態で、環境汚染から私たちが最も恐れなければならない「内部被曝」つまり放射性物質を飲食物を通じて、あるいは呼気を通じて体内に取り込んでしまう危険性が、上記の「試算」の中に1行でも記されていたでしょうか。

学校で出される給食のご飯やおかずの一つひとつにカウンターをあてて線量を確認しなければ安心して食事ができない学校、などという状況があってよいものか。

私は一貫して福島第一原発事故に関するあらゆる問題は、基本ソフトランディングで進めるべきと記しているものですが、明白なリスクに対しては決然とした判断を下す必要があります。文部科学省は「実際に測定されている 線量はもっと低く、かつ減少し続けている」とアピールしますが、内部被曝を勘定に入れない試算しか発表せずに これでは、肝心な点が欠落しているというべきでしょう。

さらに言うならここにリンクした「

放射能を正しく理解するために 教育現場の皆様へ」という4月20日付け文部科学省名の資料では「口などから体内に入っていた場合でも、体外に排出されています」(9ページ)の一言で片付けており、明らかに事態を軽微に印象づけようとしていると言わねばなりません。

この後、高木文部科学大臣の「短時間なら3.8マイクロシーベルト/時を越える環境で子どもが遊んでも良い。校庭の土を入れかえる必要はない」という暴言の記者会見があるわけですが、この際のアドリブ発言をもって、私はこの高木さんという人を、既にこの国の科学技術行政の長の器ではないと見限っています。事実、なんの訂正もないまま、その後、校庭の土の埋め替えその他にずるずるとシフトしていますが、政治家なら、いや1人の男ないし人間として一本でも通る筋があるのなら、きちんと前言を修正し潔く職を辞すなど、けじめのつけようがあろうというものです。個人的には、基本的な素養も能力もない人に、いまの最悪の状況で文部科学行政のトップ判断は無理で、菅総理の人事のミスであると共に、国を危ぶむ衆愚的な施策を常に懸念せざるを得ません。

放射線管理区域の規制はおろか、労災での白血病認定基準すらはるかに超える線量を義務教育の環境と認めたこの判断は、一言で言って失政と思います。科学的に見て安全性など一切担保されないのは言うまでもなく、それ以上に法治国家として従来国内法や判例に照らして破綻している。

こうした判断を下した4月下旬から半月以上たった5月中旬に入って「実は早期から全炉心溶融」という解析結果が出てきた、というものです。

従来から定められる放射線管理区域では、基本的に飲食厳禁で、道理の分かった大人が限られた範囲の行動を取り、そこで生活したりはしません。

今、出ている話は、そこで衣食住のすべてを行う生活空間で、子どもたちに国と保護者が「義務教育」を施す場での線量評価であるはずですが、もっとも怖がるべき内部被曝の評価がありません。今回の結論は、前述した試算のような頭のままでは、身近な環境に分布している可能性のある放射性物質を正しく怖がることはできない、という単純な事実です。

東電の公式発表が核燃料丸出しの水洗いという状況を認めた「震災2カ月目以降」の現状認識のもと、政府は誠意をもって、関連のあらゆる参考値や試算を再検討し、国民の健康・生命・安全を守るべく、全力をもって努力しなければなりません。

」

福島第1原発の原子炉安定冷却 長期化…汚染水流出恐れ(産経新聞) - goo ニュース

福島第1原発の原子炉安定冷却 長期化…汚染水流出恐れ(産経新聞) - goo ニュース

どの道動きようがないなら、あんまり『だまされたっ!!』って声に出したくないんだけど、この方のコラムを読む度に、何で誠実に対応しようとしている一般人をペテンにかけるようなことするのか?居たたまれない気持ちになる。

どの道動きようがないなら、あんまり『だまされたっ!!』って声に出したくないんだけど、この方のコラムを読む度に、何で誠実に対応しようとしている一般人をペテンにかけるようなことするのか?居たたまれない気持ちになる。

強化とかって問題じゃないだろっ!? 何で最初からキッチリ対応できないんだ!

強化とかって問題じゃないだろっ!? 何で最初からキッチリ対応できないんだ!

安全とか、安全じゃないとか、出てきた結果で右往左往するのは構わないけど、こんだけ離れた神奈川県のお茶で、暫定とは言え規制値超えちゃうってことは、ほぼ、東日本全域の農産物は『怖い』って結論されても、あながち風評だとばかりは言えないんじゃないの?

安全とか、安全じゃないとか、出てきた結果で右往左往するのは構わないけど、こんだけ離れた神奈川県のお茶で、暫定とは言え規制値超えちゃうってことは、ほぼ、東日本全域の農産物は『怖い』って結論されても、あながち風評だとばかりは言えないんじゃないの?

状況把握が必要なのは承知の上だけど、あんまり無理するなよぉ.....。

状況把握が必要なのは承知の上だけど、あんまり無理するなよぉ.....。

なに考えてんだか.....。

なに考えてんだか.....。 まぁポロっとしゃべっちゃった方が、信憑性高かったりして.....。

まぁポロっとしゃべっちゃった方が、信憑性高かったりして.....。

当初公表されたことが『嘘だらけだった』のを批判してても、ここで生活続ける以上、あんまり益のある話じゃない。 隠蔽とか嘘とか言わずに、正確な情報収集に躍起だった.....と、正確な情報に裏打ちされた事柄しか公表できないと判断していた.....と、受け止めることにしよう。

当初公表されたことが『嘘だらけだった』のを批判してても、ここで生活続ける以上、あんまり益のある話じゃない。 隠蔽とか嘘とか言わずに、正確な情報収集に躍起だった.....と、正確な情報に裏打ちされた事柄しか公表できないと判断していた.....と、受け止めることにしよう。 くれぐれも、頭でっかちな机上の空論でなく、現場にシワ寄せのいかない予定表であることを祈るよ.....。

くれぐれも、頭でっかちな机上の空論でなく、現場にシワ寄せのいかない予定表であることを祈るよ.....。