中学3年生が市議会に請願を提出し、委員会に出席し、堂々と意見を述べたことが全国的なニュースになりました。

請願は残念ながら不採択になりましたが、その内容は文部科学省「生徒指導提要」(2022年改訂)が『望ましい取り組み』と掲げているものであり、反対した宇治市議会与党の時代遅れの感覚には多くの市民から批判の声が上がりました。

生徒を交えた学校のルールづくりを 宇治市の中学3年生が請願提出 ホームページへの掲載も求める

(「京都民報web」2024/12/26)

学校のルールの公開、生徒が主体となりルールメイキングの議論ができる風通しの良い環境をつくってほしい—と宇治市立中学に通う湯浅六花(ろっか)さん(15)=宇治市=が12月23日、「市立中学校の校則の在り方についての請願」を宇治市議会に提出しました。

要請項目は、▽さまざまな立場の生徒も交えて学校のルールメイキングができる土壌をつくる▽生徒が自己決定・自己判断のもと自主的に行動できる雰囲気を宇治市全体でつくる▽学校のルールをホームページに掲載し、作成経緯も含めて、いつでも確認できるようにする—ことの3点。市と同市教育委員会に求めています。

請願提出に至る直接の動機は、今年の夏休み明けに髪を染めて登校した際に学校側からとがめられましたが、納得できる禁止理由が示されず、校則として明示・公開もされていないことに疑問を抱いたことでした。

湯浅さんは、中学1年生の時に府外のインターナショナルスクールに通っていたことがあり、服装も染髪も自由で、約束事を生徒が決めて守る取り組みを経験しました。今回の染髪の件を機に校則について調べる中で、校則を廃止した学校があること、「児童の権利に関する条約」の理解を盛り込んで改訂した文科省の「生徒指導提要」(22年改訂)の内容を知り、「今の学校のルールは見直されるべき」と思い至りました。

請願趣旨説明では、登校しづらい自身の経験にも触れ、「学校に行きにくいと感じてきたとの大きな理由の一つが、納得できないルールの存在とそれによる同調圧力のような雰囲気なのではないかと思っています」と打ち明けています。

また、周りの大人にも相談するなかで、議会請願という方法での意見表明を選択。今年6月に神奈川県大和市の小学5年生が市の計画に「子どもの意見反映」を求める請願を同市議会に提出したことをニュースで知り、「年下の行動に力を得た」と話しています。

また、請願趣旨とは別に「私の前例があることで、他にも意見を言いたい人が声を上げやすい環境になってほしい」との期待も語っています。

同請願は2025年1月、付託された市議会常任委員会で審議される予定です。

宇治市では、中学生による請願は初めて。22年2月には高校生が、選択的夫婦別姓導入を求める意見書の請願を提出(後に採択)しています。

生徒に開かれた校則作り求めた中学生の請願、市議会委「不採択に」

(「朝日新聞」2025/1/22)

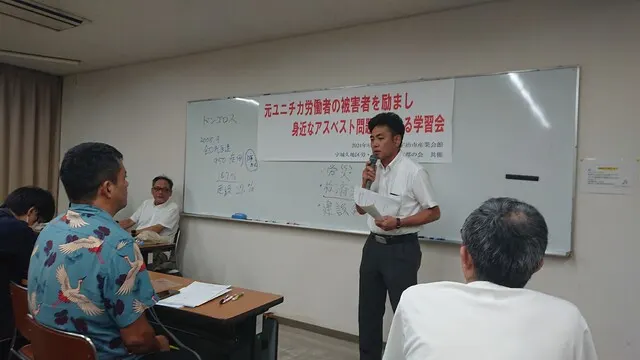

委員会で意見を述べる湯浅六花さん=2025年1月21日午後5時46分、京都府宇治市、北川学撮影

京都府宇治市の中学生が、市立中学校の校則のあり方についての請願を市議会に提出した。その審査が21日、文教・福祉常任委員会であった。本人も出席して意見を述べたが、委員会は「保護者や学校、地域が子どもの声に耳を傾けて新しいルールを考えてほしい」として、賛成少数で「不採択とすべき」と決めた。29日の本会議で正式に不採択となる見通しだ。

請願したのは市立中学校3年の湯浅六花(ろっか)さん(15)。市立中学校で校則を作るにあたり、①さまざまな立場の生徒も交えてルール作りができる土壌をつくる②生徒が自主的に行動できる雰囲気を市全体でつくる③作成に至った経緯も含めてホームページに掲載する――ことを市や市教育委員会に求め、昨年12月に請願を提出した。

参考人として出席した湯浅さんは一番伝えたいこととして、「もっと子どもの意見や考えを受け入れる寛容の雰囲気を宇治市全体で作ってもらいたい」と述べた。

委員からは「まずは学校に提案しないのか」「なぜ請願という方法を採ったのか」といった質問が出た。

湯浅さんは「学校の先生とは何回も話し合いの機会を持っている。今回の意見陳述に関しても担任の先生から背中を押してもらっている」

「私の学校だけが変わっても意味がない。宇治市の学校全体で変わっていく必要がある」

「これから中学校生活を送る子どもにとっても、早く変化が起きてほしいと思って請願という方法を採った」などと答えた。

質疑では共産党の委員が「SNSを通じて色んな誹謗(ひぼう)中傷がされて、人権に関わるような問題が起きている」として、実名で意見を述べた湯浅さんに「リスクは絶対にあってはならない」と発言した。これには会派を問わず、委員全員が大きく頷ずいた。

湯浅さんは、中学1年のころは府外のインターナショナルスクールに通った。校則はなく、服装は自由。「その中で生徒はルールや約束事を作って守っていた。問題が出てきたらその都度話し合い、新しいルールを決める」という経験をした。自身も髪を赤や黄に染めていたという。

2年からは地元の市立中学校に通学。生徒指導の先生から「髪を染めてはいけない」「ピアスはだめ」と身だしなみの指導はあったが、理由の説明はなく、校則を書面で見たこともないという。

こうしたことから「校則やルールが明文化され、どんな立場の生徒も異議を唱えることができ、その都度、ルール作りの議論ができる風通しの良い環境を、宇治市全部の公立中学校に求めたい」と考えた。

湯浅さんが提出した請願には、このようなことも記されている。

「『予測不可能な時代』と言われるこれからを生き抜くために、私たち生徒は、『自らの責任のもと、自らの意思や判断に従って行動する力』つまり『主体的に行動できる力』を身に付けることが必要だと考えています」

「多様化する社会の中で、一方的に決められたルールに従っているだけでは、学生時代の価値観にとらわれ続け、ロボットのような大人になってしまうかも知れません」

湯浅さんは委員会の終了後、報道陣の取材に応じた。「自分の気持ちを自分の言葉でしっかり伝えることができて、うれしかった。不採択は残念だが、自分の感じてきたことを話した結果。これからも、自分が望んだ形になるように自分の気持ちを伝えていければ」と話した。

校則請願めぐって討論 「政治的介入」「大人が変われ」

~宇治市議会12月定例会 結果は不採択 中学生「反響あり良かった」~

(「洛タイ新報」2025/1/30)

宇治市議会は29日、12月定例会に提出された湯浅六花さん(市立中学校3年生)の「市立中学校の校則のあり方についての請願」を賛成少数で不採択とした。

賛成したのは共産6人、佐々木真由美議員(無会派)の7人。反対は、うじ未来5人(1人欠席)、自民5人、公明5人、宇治党・蒼の会2人、荻原豊久議員(無会派)、藤田智晴議員(無会派)の19人だった。

請願は①さまざまな立場の生徒も交えて学校のルールメイキングができる土壌をつくること②生徒が自己決定・自己判断のもと自主的に行動できる雰囲気を市全体でつくること③学校のルールを作成に至った経緯も含めてホームページに掲載すること。この3点を求めた。

採決に先立って、討論が行われ、堀明人議員(自民)は「今回の請願に対し、議会が議論をすることが、議会の権能を逸脱し、教育活動に対する政治的な介入とならないか、教育や学校運営の中立性が保てなくなるのではないか、ということを危惧する。校則の見直しにあたっては生徒会、保護者会と学校間での議論が十分に行われ、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から学校長が定めるものである。従って校則は、学校の指導内容に関わることであり、教育行政においては、各学校の運営や指導内容は校長の裁量に委ねられ、また、教育委員会には学校に対しての指導・支援とともに、管理・監督する役割があることから、校則や、その運用方法が生徒の権利や自由を不当に制限するものでない限り、議会として直接的に、政治が学校に働きかけることは、議会の権能を超える、もしくは危うくする懸念がある」と反対した。

一方、賛成討論では、大河直幸議員(共産)が「請願は、学校教育への生徒・児童の積極的な参画ができる環境を求めたものであり、教育への不当な支配にも、教育の中立性の侵害にも当たるものではない。生徒の参画をもって校則をつくっていくことも、憲法が保障する幸福追求権と子どもの権利条約の規定からも当然の要求。学校のルールづくりを『校長の裁量の範囲』と取り合わないことや『生徒会や地域でまず対応を』と言うことは、あまりにもこの権利を狭くとらえている」と指摘した。

続けて佐々木議員も「請願項目は、いずれも生徒指導提要で『望ましい取り組み』として掲げていることで、現状に対する問題提起。主権者教育の重要性が言われるなか、自分の権利をしっかりと行使し、自分の言葉で自分の意見を伝えるという請願者の行動は、正にそれを体現している。変わらなくてはならないのは大人。多様性や個性の発揮を奨励しながらも、画一的なルールの中で学校生活を送ることを望ましいこととする考え方を変え、子どもたちの意見を真摯に聞く姿勢が学校や保護者だけではなく、地域や子どもを取り巻く全ての大人たちに求められている」と賛成討論を述べた。

不採択となった後、湯浅さんは「請願は、学校運営ではなく、学校の雰囲気に対する請願だったので、私は政治の介入ではないと考えていますが、そう受け止められたのは少し残念だった。不採択は残念だけど、私が声を上げたことを、これからの市と市立学校に生かしてもらいたい。請願を出したことで色々な方々の反響があり、新しい動きが出たりすることもあり、すごく良かったと思っている」と振り返った。

一方、同日に開かれた記者懇談会で、松村淳子市長は「中学3年生が課題に対して請願を出す行動には敬意を表する。一方で校則の観点でいくと、もう少し学校で議論し、その思いを受け止めて教育委員会の中で議論してほしかった」と感想を述べた。

生徒指導提要(文部科学省2022年12月)より抜粋

(まえがき)

…(前略)……子供たちの多様化が進み、様々な困難や課題を抱える児童生徒が増える中、学校教育には、子供の発達や教育的ニーズを踏まえつつ、一人一人の可能性を最大限伸ばしていく教育が求められています。こうした中で、生徒指導は、一人一人が抱える個別の困難や課題に向き合い、「個性の発見とよさや可能性の伸長、社会的資質・能力の発達」に資する重要な役割を有しています。…(中略)…本年6月に「こども基本法」が成立し、子供の権利擁護や意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられました。子供たちの健全な成長や自立を促すためには、子供たちが意見を述べたり、他者との対話や議論を通じて考える機会を持つことは重要なことであり、例えば、校則の見直しを検討する際に、児童生徒の意見を聴取する機会を設けたり、児童会・生徒会等の場において、校則について確認したり、議論したりする機会を設けることが考えられます。児童生徒が主体的に参画することは、学校のルールを無批判に受け入れるのではなく、児童生徒自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものと考えています。

(3.6.1 校則の運用・見直し)

(1) 校則の意義・位置付け

児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により制定されるものです。

校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。また、学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり、学校の教育目標に照らして定められる校則は、教育的意義を有するものと考えられます。

校則の制定に当たっては、少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるように配慮することも必要です。

(2) 校則の運用

校則に基づく指導を行うに当たっては、校則を守らせることばかりにこだわることなく、何のために設けたきまりであるのか、教職員がその背景や理由についても理解しつつ、児童生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要です。そのため、校則の内容について、普段から学校内外の関係者が参照できるように学校のホームページ等に公開しておくことや、児童生徒がそれぞれのきまりの意義を理解し、主体的に校則を遵守するようになるために、制定した背景等についても示しておくことが適切であると考えられます。

その上で、校則に違反した場合には、行為を正すための指導にとどまるのではなく、違反に至る背景など児童生徒の個別の事情や状況を把握しながら、内省を促すような指導となるよう留意しなければなりません。

(3) 校則の見直し

校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められます。さらに、校則によって、教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、マイナスの影響を受けている児童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要であるか、検証・見直しを図ることも重要です。

校則は、最終的には校長により適切に判断される事柄ですが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼす場合もあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいと考えられます。また、その見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められます。そのためには、校則を策定したり、見直したりする場合にどのような手続きを踏むことになるのか、その過程についても示しておくことが望まれます。(以下略)