ヤルタ会談(ヤルタかいだん、英語: Yalta Conference)は、1945年2月4日から2月11日にかけて、ソビエト連邦のクリミア自治ソビエト社会主義共和国のヤルタ近郊にあるリヴァディア宮殿で開催された、アメリカ合衆国・イギリス・ソビエト連邦による連合国首脳会談である。

第二次世界大戦が終盤に入る中、ソ連対日参戦と国際連合の設立について協議された他、ドイツ及び中部・東部ヨーロッパにおける米ソの利害を調整することで、世界大戦後の「ヤルタ体制」と呼ばれる国際レジームを規定した。超大国主導の勢力圏確定の発想が色濃く、東西冷戦の端緒となった[1]。「クリミア会議」とも呼ばれる[2]。

1945年1月にポーランドを占領したソビエト連邦軍(赤軍)がドイツ国境付近に達しつつあり、西部戦線においてはアメリカ・イギリスの連合軍がライン川に迫る情勢のもと、連合国の主要3カ国首脳の会談が行われた。会談の結果、第二次世界大戦後の処理についてヤルタ協定を結び、イギリス・アメリカ・フランス・ソ連の4カ国によるドイツの分割統治、ポーランド人民共和国の国境策定、エストニア・ラトビア・リトアニアのバルト三国の処遇などの東ヨーロッパ諸国の戦後処理が取り決められた。

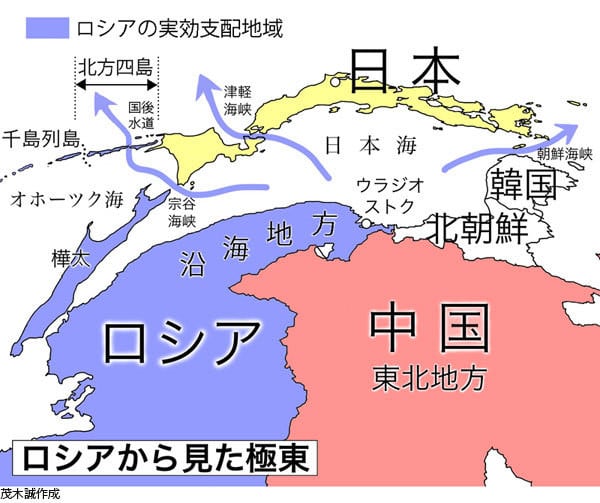

併せて、アメリカとソ連の間でヤルタ秘密協定を締結し、ドイツ敗戦後90日後のソ連対日参戦及び千島列島・樺太・朝鮮半島・台湾などの日本の領土の処遇も決定し、2020年現在も続く北方領土問題の端緒となった。

また、戦後の発足が議論されていた国際連合の投票方式について、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ソビエト連邦・中華民国の5か国(後の安全保障理事会常任理事国)の拒否権を認めたのもこの会談であった。

会談が行われたクリミア半島は、当時はソ連構成国であるロシア共和国の領土であり(1954年にソ連構成国であるウクライナ共和国の領土となった上でソビエト連邦の崩壊後ウクライナ領となるが、2014年クリミア危機を経てロシアが編入宣言)、ヤルタはクリミア半島の南端、黒海を臨むソ連随一のリゾート地であった。会場となったリヴァディア宮殿は、ロシア皇帝ニコライ2世の別荘(離宮)として建造されたものである。

なお、この会議に先立つ同年1月30日から2月3日にかけ、ルーズベルト大統領とチャーチル首相はマルタ島において会談を行っている(マルタ会談 (1945年))。

極東密約(ヤルタ協定)

日本に関して、1945年2月8日にアメリカのルーズベルト大統領、ソ連のスターリン書記長で秘密会談を行い、その後イギリスのチャーチル首相との間で交わされた秘密協定が、この極東密約である。

1944年12月14日にスターリンはアメリカのW・アヴェレル・ハリマン駐ソ連大使に対して、満州国の権益(南満州鉄道や港湾)、樺太(サハリン)南部や千島列島の領有を要求しており[3]、ルーズベルトは太平洋戦争の日本の降伏にソ連の協力が欠かせないため、1945年2月8日にこれらの要求に応じる形で、日ソ中立条約の一方的破棄、すなわちソ連対日参戦を促した。

ヤルタ会談では、これが秘密協定としてまとめられた[4]。この協定では、ソ連の強い影響下にあった外モンゴル(モンゴル人民共和国)の現状を維持すること、樺太(サハリン)南部をソ連に返還すること、千島列島をソ連に引き渡すこと[5]、満州国の港湾と南満州鉄道における、ソ連の権益を確保することなどを条件に、ドイツ降伏後2か月または3か月を経て、ソ連が対日参戦することが取り決められた。

協定内容は次の通り[6]。

ソ連、米国、英国の三大国指導者はドイツが降伏し、かつ欧州戦争が終結した後二か月または三か月を経てソ連がつぎの条件により連合国に味方して対日戦争に参加すべきことを協定した。

- 外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持されること。

- 1904年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシアの旧権利はつぎの通りに回復されること。

- 樺太の南部及びこれに隣接する一切の島嶼はソ連に返還されること。

- 大連商港におけるソ連の優先的利益を擁護し同港を国際化すること。またソ連の海軍基地として、旅順口の租借権を回復すること。

- 東清鉄道及び大連に出口を供与する南満州鉄道はソ中合弁会社の設立によって共同で運営されること。ただしソ連の優先的利益は保障され、また中華民国は満州における完全なる主権を保有するものとする。

- 千島列島はソ連に引き渡されること。

前記の外蒙古ならびに港湾及び鉄道に関する協定は蔣介石総帥の同意を要するものとする。米大統領はスターリン元帥からの通知があれば右同意を得るための措置を執るものとする。三大国の首班はソ連の右要求が日本国の敗北した後において確実に満足させられるものであることを協定した。

ソ連は中華民国を日本国の羈絆きはんから解放する目的をもって軍隊によりこれに援助を与えるためソ中同盟条約を中華民国国民政府と締結する用意があることを表明する。

日本側の停戦工作への影響[編集]

1945年1月6日、アメリカ軍の動きを懸念した昭和天皇が重臣の意見を求めたため、内大臣木戸幸一と宮内大臣松平恒雄が協議して、木戸が拝謁準備を行い[12]、2月になって平沼騏一郎・広田弘毅・近衛文麿・若槻禮次郎・牧野伸顕・岡田啓介・東條英機が順次に拝謁して意見を述べた[13]。そのうちヨハンセングループの吉田茂が支持した近衛上奏文は、連合国との和平調停に向けた人事異動を推奨するものであったが、予定されていたこれら重臣全員の拝謁が終わったのは2月26日だった。

7月には近衛文麿がモスクワに派遣され、ソ連に対し連合国との和平調停の仲介を求めたものの、既にヤルタ協定が行われていたため仲介を拒絶された、と言われている[14][15]

会談の意義

本会談の意義については、アメリカ・イギリス・ソ連といった戦勝国による、第二次世界大戦後における世界の国際レジーム枠組みに関する「利害調整の場」であったとする指摘が多い。中でも、領土に関する様々な取決めについては、当事国抜きで行われたにもかかわらず、中・東ヨーロッパの政治体制・外交問題など、戦後世界に非常に広範で多岐に渡る影響を及ぼしている。

この会談以後の戦後体制をしばしばヤルタ体制と呼び、この会談以降、アメリカを中心とする資本主義国陣営と、ソ連を中心とする共産主義国陣営の間で、本格的な東西冷戦が開始されたと言われている。

フルブライトは「1945年2月の米英ソのヤルタでの誓いは1947年3月12日のトルーマン宣言で崩壊し、これがイデオロギーの戦争としての冷戦の始まりであった」[16] と述べている