五代春清らは、石燈籠に続いて、金毘羅宮へ六角形青銅燈籠と八角形青銅燈籠を奉献した。この内、六角形燈籠は奉献年月日が不明である。この原因は、宝永3年(1706)奉献の八角形と対でなされたので記されなかったのではないかと郷土史家真鍋充親は推測している。1) 筆者は六角形・八角形と異なる燈籠が対になるのはおかしいのではないか、奉献年は異なるのではないか、奉献年は記されていたのではないかという疑問を持ったので、これらを明らかにすべく検討した。

春清らの奉献した六角形青銅燈籠は、金毘羅庶民信仰資料集(以下資料集という)の通し番号W-255であり、御本宮へ向かって右脇の柵の中にある。 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門が奉献した青銅燈籠と並んでいる。

柵の中には入れないので、外からの観察しかできないが、竿に銘文は見えなかった。→写1

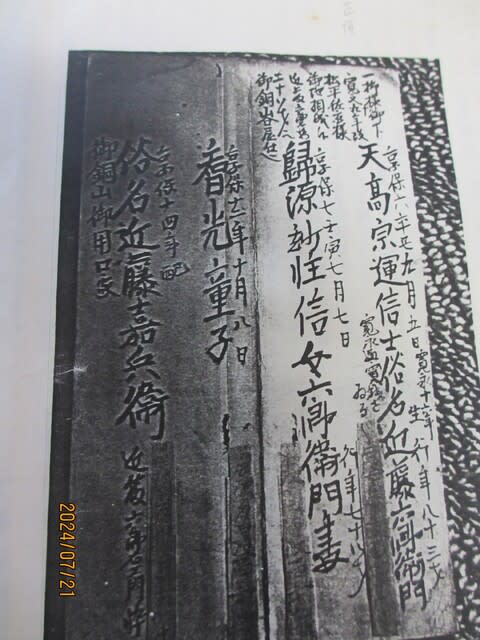

六角形青銅燈籠W-255の銘文は、資料集(1984)の記載によるしかない。1984年には読めたのである。

火袋 四面* ㊎ *三面の誤り

竿 正面上部 金毘羅大権現

竿 背面下部 豫州天満浦

寺尾善三春清

同 九兵衛尉宗清

同 十郎右衛門

燈籠・基礎は青銅製、基壇は花崗岩製。青銅本体の高さ(254+(宝珠追加分)=約280cm。

1984年当時、宝珠は欠損していたが、現在は玉形に炎が付いた宝珠が最上部に付けられている。

1. 銘文はなぜ読めないか、見える面は資料のどの面に当たるのかを解明する。

資料集W-255は、サイズや正面図、銘文が詳しく示されている。→図

この図と写1とを詳しく比較した。

言葉の定義:正面は「金毘羅大権現」の面、背面は「豫州天満浦 寺尾ら」の面を指す(資料集の定義)。写1で見て、表(おもて)は観察者に見える中央面を指し、裏(うら)は観察できない裏中央面を指しななめ十字の透かし彫りのある壁に面する。

(1)正面は裏であることを証明する。

参考にするのは①中台の神獣 ②基礎の獅子 ③火袋の㊎ ④笠下のキント雲 の模様の違いである。なお各部は回して取り付けられる可能性もあるが、以下の検討の結果、1984年と現在の間ではなかったとして問題なかった。

① 中台の格狭間(こうざま)には、向かって(以下全て向かってで記す)左前向きの麒麟と右向きに振り返る龍の2種が交互になっている。図でわかるように正面は龍である。表は麒麟であり、6面で交互の獣となるので、裏は龍となるはずである。よって正面=裏である。

② 基礎の格狭間の獣絵は3種あり、表は左足の大きな振り返りの獅子である。3種あることから、対面である裏は、表と同じとなるはずである。正面は左足の大きな振り返り獅子である。よって正面=裏である。

③ 火袋の㊎ 表には㊎はなく、両脇に㊎がある。六面なので、対面である裏に㊎があるはずである。正面に㊎がある。よって正面=裏である。

④ 笠下のキント雲

表には、雲はなく、両脇に雲がある。六面なので、対面である裏には雲があるはずである。正面に雲がある。よって正面=裏である。

以上のことから、正面=裏である。すなわち裏に「金毘羅大権現」の銘があり、表に「豫州天満浦 寺尾ら」の銘があるはずである。

(2)表にあるはずの「豫州天満浦 寺尾ら」の銘を探す

少し角度を変えて撮った表の数個の画像を、パソコン上で拡大して字を探した。その結果、「豫」の字が読めた。即ち背面のあるべき所に、「豫」の字があったのである。それを□で囲んだ。→写2

「州天満浦」や三人の氏名に相当する場所には、字があったらしいことはわかるが、読めなかった。

この結果、正面=裏であること、寄進者の銘が背面にあったが、1984年には読めたものが、現在はほとんど読めなくなっていることがわかった。裏に回り込んで、正面「金毘羅大権現」の銘を確認したいものである。

では奉献年月日はどの面にあるか。寺尾が宝永3年奉献した八角形青銅燈籠には、金毘羅大権現の両脇に年と月日が記されているので、それと同じ可能性が高い。すなわち正面に記されている。

(3)なぜ銘文がほとんど消えてしまったのか。

青銅燈籠の主銘文は凸である。1984年には奉献者名は読めて、資料集に記載された。その後、欠損していた宝珠を付ける操作をしたが、この時に表面を磨いて奉献者名を消したのであろう。意図的かどうかは分らないが、非常に残念なことをしてくれたものである。他の多数の青銅燈籠の銘は、皆はっきりしっかり読めるので、経年劣化が原因ではない。となると意図してきれいに消して見栄えが良くなるようにしたとしか考えにくい。隣に立つ別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の燈籠の脇役として考えられたのではないか。青銅燈籠は寺社の所有物であるが、奉献者名は消さないでほしい。少なくとも奉献者を記した立て札を早急に立てるべきである。

奉献年月日も同様なことが、1984年以前に行われたと推定する。今からでも、正面「金毘羅大権現」の両脇を詳しく丁寧に探せば、年月日が分る可能性が高い。

2. 六角形青銅燈籠W-255は、宝永3年奉献の八角形青銅燈籠W-283と対で製作奉献されたのではないことを証明する。

(1)資料集から 境内に現存する青銅燈籠の全て39基を調べた。その内訳は、以下のようになる。

江戸期 32基 内訳 対のもの-----11対 (22基)----内訳 六角形 8対(16基)

八角形 3対(6基)

単独もの ----------(10基)----内訳 六角形 (7基)

八角形 (3基)

明治期 7基 内訳 対のもの-----3対 (6基)-----内訳 六角形 3対(6基)

八角形 0

単独もの---------- (1基)-----内訳 六角形 1対(1基)

八角形 0

対のものの詳細は、以下の通りである。

江戸期の11対は、W-13a,b W-117a,b W-212a,b W-243a,b W-252a,b W-253a,b W-254a,b W-256a,b W-266a,b W-280-a,b W-291a,b

明治期の8対は、W-241a,b W-260a,b W-261a,b

対のものは、全て同形で同じ大きさである。また対のa,b の両方に奉献年月日があった。八角形と六角形で対になったものはなかった。またW-255以外の38基には、全て奉献年月日があった。

以上のことから、W-255 とW-283は、同形でないので対で奉献されたものではない。W-255に奉献年月日はあったと推定される。

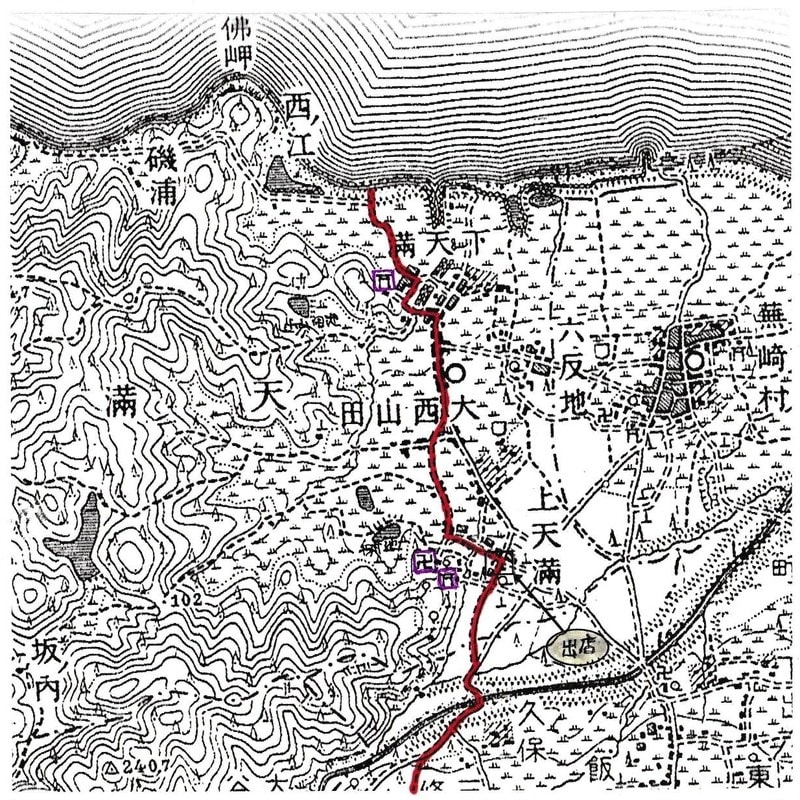

(2)銘文の違い

六角形(W-255) 八角形(W-283)

竿正面上部 金毘羅大権現 竿正面上部 金毘羅大権現

-------- 奉献

-------- 宝永三丙戌年十月吉日

竿背面下部 豫州天満浦 竿正面下部 豫州天満村願主

寺尾善三春清 寺尾善三春清

同 九兵衛尉宗清 同 九兵衛尉宗清

同 十郎右衛門 同 十郎右衛門尉貞清

竿背面下部 請負人

大坂備後町境筋

舛屋甚兵衛

細工人大坂

松井太兵衛

① 天満浦と天満村とで異なる。

② 六角形では「十郎右衛門」であるが、八角形は「十郎右衛門尉貞清」と、尉(じょう)の官位を持ったので、六角形より後である。また役に付いたので二代目貞清の名をもらったのであろう。

(1)(2)より、六角形(W-255)は、八角形(W-283)より早く製作奉献されたと結論する。また六角形(W-255)は、単独で製作奉献されたので、奉献年月日の銘は必ずある。

3. 六角形燈籠(W-255)はいつ奉献されたのか。筆者は元禄9年(1696)頃と推定するが、その根拠は以下のとおりである。

(1) 金毘羅宮の青銅燈籠を古い順に並べると以下の通りである。

① 元禄9年(1696)奉献者 豫州宇摩郡中之庄村坂上半兵衛尉正閑ら(W-267)

② 元禄10年(1697)奉献者 別子銅山外財中・大坂住泉屋吉左衛門(W-256a,b)

③ 宝永3年(1706)奉献者 豫州天満村寺尾善三春清ら(W-283)

④ 宝暦5年(1755)奉献者 万人講 講元大坂河内屋伊予兵衛 基盤に約100人の名(W-270)

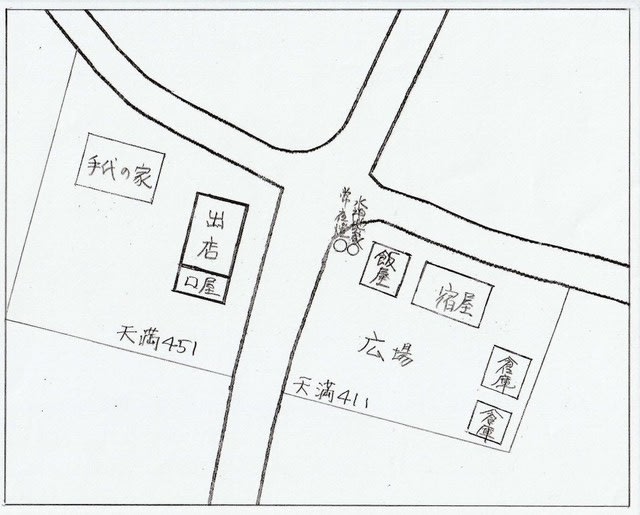

W-255は、元禄10年別子銅山外財中・泉屋吉左衛門奉献の1対の内の一基と並んで、本宮脇の柵の中に建っている。別子銅山の1対が奉献された時には、既にW-255 は存在したので、別子銅山の一基と組み合わせたのではないだろうか。寺尾の六角形燈籠は最古の奉献燈籠だったのではないか。別子銅山の1対より古く奉献されたことが重要であると認識され、本宮脇柵の中に残されたのではなかろうか。別子銅山の奉献が早ければ、その1対が本宮脇に設置されてもおかしくない。その方が大きくより立派に見える。そしてW-255はより遠い所に置かれたはずである。よってW-255は別子銅山奉献の元禄10年の前年すなわち元禄9年に、中之庄村坂上半兵衛正閑の燈籠W-267と同時期になされたと推理する。

(2) 元禄9年W-267の奉献者は中之庄村の坂上半兵衛尉正閑・同半右衛門尉正清・同伊之助である。中之庄村は天満村の東10km余りにあり、坂上半兵衛尉正閑と寺尾善三春清は宇摩郡の庄屋同志であり、姻戚である。この時には、春清は当主を宗清に譲っていたことが、宗清に九兵衛が付いていることから分る。坂上家・寺尾家双方の後継ぎも「尉」の官位を持ち、同じような状況である。両人は示し合わせて、あるいは競うようにして、青銅燈籠を初めて金毘羅宮に奉献することを考えたと推理する。春清は、既に元禄7年(1694)に石燈籠を奉献しているが、別子銅山による物流の繁栄を感謝して、さらに青銅燈籠W-255を奉献したのではないか。そして、宝永3年(1706)には、粗銅はもう天満を通らなくなっていたが、今後の廻船業・地元産業の発展を願って二基目の青銅燈籠W-283を奉献したのではないだろうか。

まとめ

1. 五代春清・六代宗清・十郎右衛門は金毘羅宮へ六角形青銅燈籠を元禄9年頃奉献した。これは奉献された青銅燈籠の最古に相当するものであろう。

2. この燈籠は、宝永3年の燈籠と対で奉献されたのではないこと、それより古いことを示した。

金刀比羅宮へのお願い

燈籠W-255の奉献者名が消されてしまっているので、それを記した立て札を立ててほしい。

燈籠W-255の奉献年月日があるはずなので、早急に読み取って立て札に記してほしい。

注 引用文献

1. 真鍋充親「伊予の金毘羅信仰と常夜燈の持つ秘密」「ことひら」No.41 p251(琴平山文化会 昭和61 1986)

2. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p204 御本宮まわりの燈籠W-255(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション →図

3. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p268 印南敏秀「解説 境内の燈籠」(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション

図 六角形青銅燈籠W-255(金毘羅庶民信仰資料集第3巻p204より)

写1 寺尾春清・宗清・十郎右衛門が奉献した六角形青銅燈籠

写2 六角形青銅燈籠竿下部の拡大 「豫」の字を囲む

春清らの奉献した六角形青銅燈籠は、金毘羅庶民信仰資料集(以下資料集という)の通し番号W-255であり、御本宮へ向かって右脇の柵の中にある。 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門が奉献した青銅燈籠と並んでいる。

柵の中には入れないので、外からの観察しかできないが、竿に銘文は見えなかった。→写1

六角形青銅燈籠W-255の銘文は、資料集(1984)の記載によるしかない。1984年には読めたのである。

火袋 四面* ㊎ *三面の誤り

竿 正面上部 金毘羅大権現

竿 背面下部 豫州天満浦

寺尾善三春清

同 九兵衛尉宗清

同 十郎右衛門

燈籠・基礎は青銅製、基壇は花崗岩製。青銅本体の高さ(254+(宝珠追加分)=約280cm。

1984年当時、宝珠は欠損していたが、現在は玉形に炎が付いた宝珠が最上部に付けられている。

1. 銘文はなぜ読めないか、見える面は資料のどの面に当たるのかを解明する。

資料集W-255は、サイズや正面図、銘文が詳しく示されている。→図

この図と写1とを詳しく比較した。

言葉の定義:正面は「金毘羅大権現」の面、背面は「豫州天満浦 寺尾ら」の面を指す(資料集の定義)。写1で見て、表(おもて)は観察者に見える中央面を指し、裏(うら)は観察できない裏中央面を指しななめ十字の透かし彫りのある壁に面する。

(1)正面は裏であることを証明する。

参考にするのは①中台の神獣 ②基礎の獅子 ③火袋の㊎ ④笠下のキント雲 の模様の違いである。なお各部は回して取り付けられる可能性もあるが、以下の検討の結果、1984年と現在の間ではなかったとして問題なかった。

① 中台の格狭間(こうざま)には、向かって(以下全て向かってで記す)左前向きの麒麟と右向きに振り返る龍の2種が交互になっている。図でわかるように正面は龍である。表は麒麟であり、6面で交互の獣となるので、裏は龍となるはずである。よって正面=裏である。

② 基礎の格狭間の獣絵は3種あり、表は左足の大きな振り返りの獅子である。3種あることから、対面である裏は、表と同じとなるはずである。正面は左足の大きな振り返り獅子である。よって正面=裏である。

③ 火袋の㊎ 表には㊎はなく、両脇に㊎がある。六面なので、対面である裏に㊎があるはずである。正面に㊎がある。よって正面=裏である。

④ 笠下のキント雲

表には、雲はなく、両脇に雲がある。六面なので、対面である裏には雲があるはずである。正面に雲がある。よって正面=裏である。

以上のことから、正面=裏である。すなわち裏に「金毘羅大権現」の銘があり、表に「豫州天満浦 寺尾ら」の銘があるはずである。

(2)表にあるはずの「豫州天満浦 寺尾ら」の銘を探す

少し角度を変えて撮った表の数個の画像を、パソコン上で拡大して字を探した。その結果、「豫」の字が読めた。即ち背面のあるべき所に、「豫」の字があったのである。それを□で囲んだ。→写2

「州天満浦」や三人の氏名に相当する場所には、字があったらしいことはわかるが、読めなかった。

この結果、正面=裏であること、寄進者の銘が背面にあったが、1984年には読めたものが、現在はほとんど読めなくなっていることがわかった。裏に回り込んで、正面「金毘羅大権現」の銘を確認したいものである。

では奉献年月日はどの面にあるか。寺尾が宝永3年奉献した八角形青銅燈籠には、金毘羅大権現の両脇に年と月日が記されているので、それと同じ可能性が高い。すなわち正面に記されている。

(3)なぜ銘文がほとんど消えてしまったのか。

青銅燈籠の主銘文は凸である。1984年には奉献者名は読めて、資料集に記載された。その後、欠損していた宝珠を付ける操作をしたが、この時に表面を磨いて奉献者名を消したのであろう。意図的かどうかは分らないが、非常に残念なことをしてくれたものである。他の多数の青銅燈籠の銘は、皆はっきりしっかり読めるので、経年劣化が原因ではない。となると意図してきれいに消して見栄えが良くなるようにしたとしか考えにくい。隣に立つ別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の燈籠の脇役として考えられたのではないか。青銅燈籠は寺社の所有物であるが、奉献者名は消さないでほしい。少なくとも奉献者を記した立て札を早急に立てるべきである。

奉献年月日も同様なことが、1984年以前に行われたと推定する。今からでも、正面「金毘羅大権現」の両脇を詳しく丁寧に探せば、年月日が分る可能性が高い。

2. 六角形青銅燈籠W-255は、宝永3年奉献の八角形青銅燈籠W-283と対で製作奉献されたのではないことを証明する。

(1)資料集から 境内に現存する青銅燈籠の全て39基を調べた。その内訳は、以下のようになる。

江戸期 32基 内訳 対のもの-----11対 (22基)----内訳 六角形 8対(16基)

八角形 3対(6基)

単独もの ----------(10基)----内訳 六角形 (7基)

八角形 (3基)

明治期 7基 内訳 対のもの-----3対 (6基)-----内訳 六角形 3対(6基)

八角形 0

単独もの---------- (1基)-----内訳 六角形 1対(1基)

八角形 0

対のものの詳細は、以下の通りである。

江戸期の11対は、W-13a,b W-117a,b W-212a,b W-243a,b W-252a,b W-253a,b W-254a,b W-256a,b W-266a,b W-280-a,b W-291a,b

明治期の8対は、W-241a,b W-260a,b W-261a,b

対のものは、全て同形で同じ大きさである。また対のa,b の両方に奉献年月日があった。八角形と六角形で対になったものはなかった。またW-255以外の38基には、全て奉献年月日があった。

以上のことから、W-255 とW-283は、同形でないので対で奉献されたものではない。W-255に奉献年月日はあったと推定される。

(2)銘文の違い

六角形(W-255) 八角形(W-283)

竿正面上部 金毘羅大権現 竿正面上部 金毘羅大権現

-------- 奉献

-------- 宝永三丙戌年十月吉日

竿背面下部 豫州天満浦 竿正面下部 豫州天満村願主

寺尾善三春清 寺尾善三春清

同 九兵衛尉宗清 同 九兵衛尉宗清

同 十郎右衛門 同 十郎右衛門尉貞清

竿背面下部 請負人

大坂備後町境筋

舛屋甚兵衛

細工人大坂

松井太兵衛

① 天満浦と天満村とで異なる。

② 六角形では「十郎右衛門」であるが、八角形は「十郎右衛門尉貞清」と、尉(じょう)の官位を持ったので、六角形より後である。また役に付いたので二代目貞清の名をもらったのであろう。

(1)(2)より、六角形(W-255)は、八角形(W-283)より早く製作奉献されたと結論する。また六角形(W-255)は、単独で製作奉献されたので、奉献年月日の銘は必ずある。

3. 六角形燈籠(W-255)はいつ奉献されたのか。筆者は元禄9年(1696)頃と推定するが、その根拠は以下のとおりである。

(1) 金毘羅宮の青銅燈籠を古い順に並べると以下の通りである。

① 元禄9年(1696)奉献者 豫州宇摩郡中之庄村坂上半兵衛尉正閑ら(W-267)

② 元禄10年(1697)奉献者 別子銅山外財中・大坂住泉屋吉左衛門(W-256a,b)

③ 宝永3年(1706)奉献者 豫州天満村寺尾善三春清ら(W-283)

④ 宝暦5年(1755)奉献者 万人講 講元大坂河内屋伊予兵衛 基盤に約100人の名(W-270)

W-255は、元禄10年別子銅山外財中・泉屋吉左衛門奉献の1対の内の一基と並んで、本宮脇の柵の中に建っている。別子銅山の1対が奉献された時には、既にW-255 は存在したので、別子銅山の一基と組み合わせたのではないだろうか。寺尾の六角形燈籠は最古の奉献燈籠だったのではないか。別子銅山の1対より古く奉献されたことが重要であると認識され、本宮脇柵の中に残されたのではなかろうか。別子銅山の奉献が早ければ、その1対が本宮脇に設置されてもおかしくない。その方が大きくより立派に見える。そしてW-255はより遠い所に置かれたはずである。よってW-255は別子銅山奉献の元禄10年の前年すなわち元禄9年に、中之庄村坂上半兵衛正閑の燈籠W-267と同時期になされたと推理する。

(2) 元禄9年W-267の奉献者は中之庄村の坂上半兵衛尉正閑・同半右衛門尉正清・同伊之助である。中之庄村は天満村の東10km余りにあり、坂上半兵衛尉正閑と寺尾善三春清は宇摩郡の庄屋同志であり、姻戚である。この時には、春清は当主を宗清に譲っていたことが、宗清に九兵衛が付いていることから分る。坂上家・寺尾家双方の後継ぎも「尉」の官位を持ち、同じような状況である。両人は示し合わせて、あるいは競うようにして、青銅燈籠を初めて金毘羅宮に奉献することを考えたと推理する。春清は、既に元禄7年(1694)に石燈籠を奉献しているが、別子銅山による物流の繁栄を感謝して、さらに青銅燈籠W-255を奉献したのではないか。そして、宝永3年(1706)には、粗銅はもう天満を通らなくなっていたが、今後の廻船業・地元産業の発展を願って二基目の青銅燈籠W-283を奉献したのではないだろうか。

まとめ

1. 五代春清・六代宗清・十郎右衛門は金毘羅宮へ六角形青銅燈籠を元禄9年頃奉献した。これは奉献された青銅燈籠の最古に相当するものであろう。

2. この燈籠は、宝永3年の燈籠と対で奉献されたのではないこと、それより古いことを示した。

金刀比羅宮へのお願い

燈籠W-255の奉献者名が消されてしまっているので、それを記した立て札を立ててほしい。

燈籠W-255の奉献年月日があるはずなので、早急に読み取って立て札に記してほしい。

注 引用文献

1. 真鍋充親「伊予の金毘羅信仰と常夜燈の持つ秘密」「ことひら」No.41 p251(琴平山文化会 昭和61 1986)

2. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p204 御本宮まわりの燈籠W-255(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション →図

3. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p268 印南敏秀「解説 境内の燈籠」(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション

図 六角形青銅燈籠W-255(金毘羅庶民信仰資料集第3巻p204より)

写1 寺尾春清・宗清・十郎右衛門が奉献した六角形青銅燈籠

写2 六角形青銅燈籠竿下部の拡大 「豫」の字を囲む