1.人魚伝説の残る「龍宮寺」

大博通りの祇園交差点からやや北、東長寺の向かい側(西側)にあります。

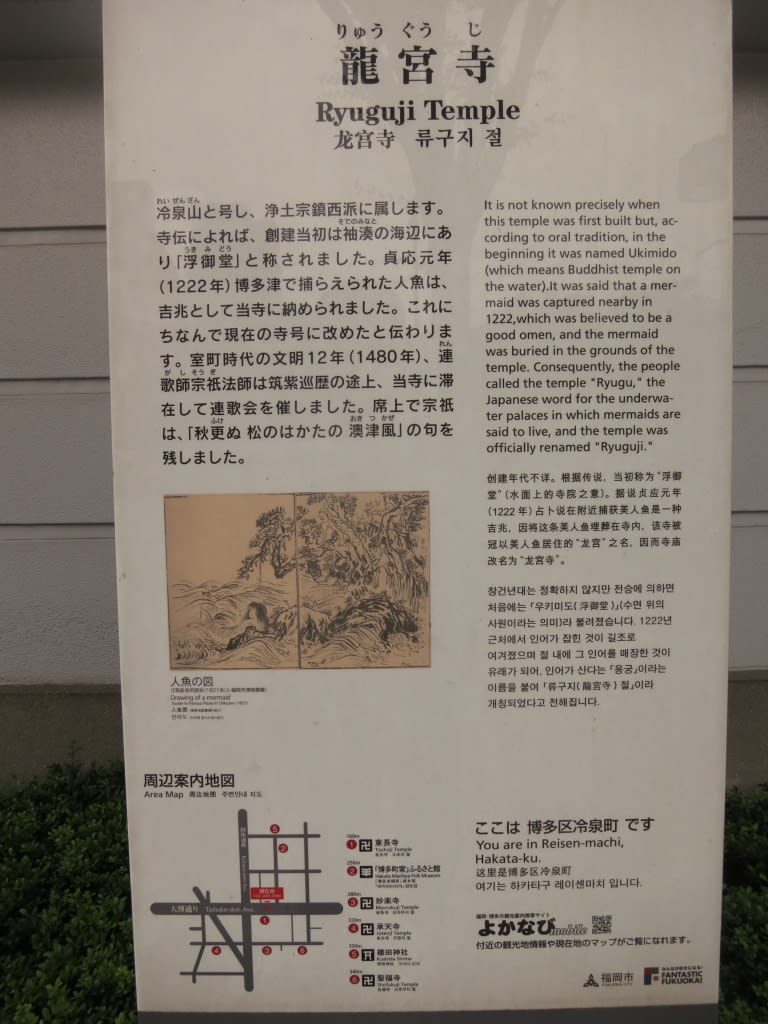

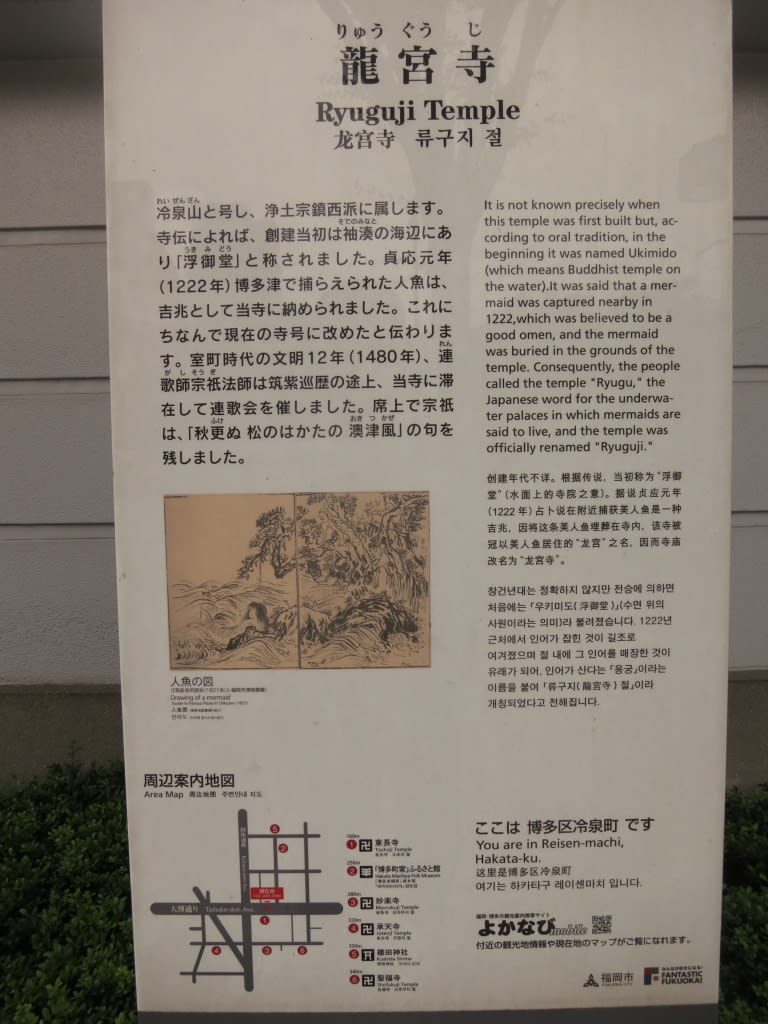

2.龍宮寺の説明

貞応元年(1222年)、博多の入り江に大きな人魚が流れ着き、すぐに朝廷へ奏上されました。

後堀河天皇は占師安部大富に占わせたところ、国が栄える前兆との卦がでました。

天皇は勅使を博多へ下向させましたが人魚はすでに息絶え、町人によって浮見堂脇に埋葬され人魚塚が建っていました。

都から同行した絵師は町人からその姿を詳しく聞き取り人魚を描き、塚の傍らに置きました。

勅使がそこに寺を建てたのが「龍宮寺」の由来だそうです。

当時、人魚は竜宮の使いで、人魚の肉は不老長寿の妙薬との言い伝えから、連日参拝者が群れをなして人魚の塚石を砕いて飲んだので塚は無くなってしまったそうです。

現在でも寺宝として「人魚の骨」と「人魚の掛軸」が残っていますが、全長は147mもあったそうですからクジラではなかったのでしょうか。

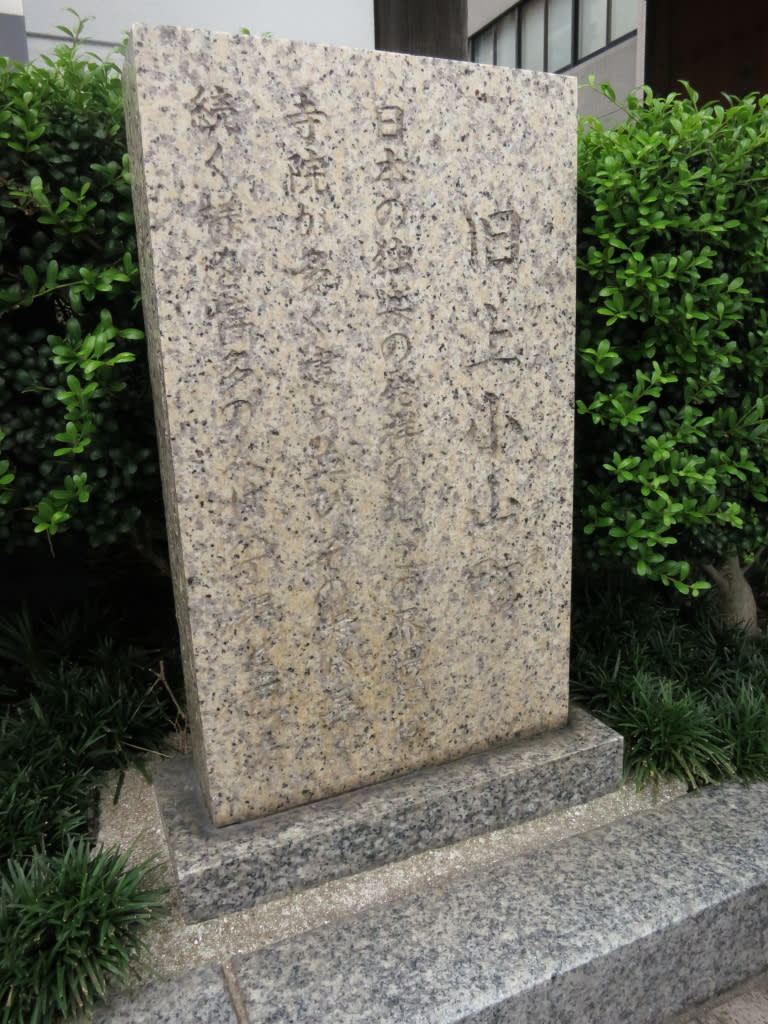

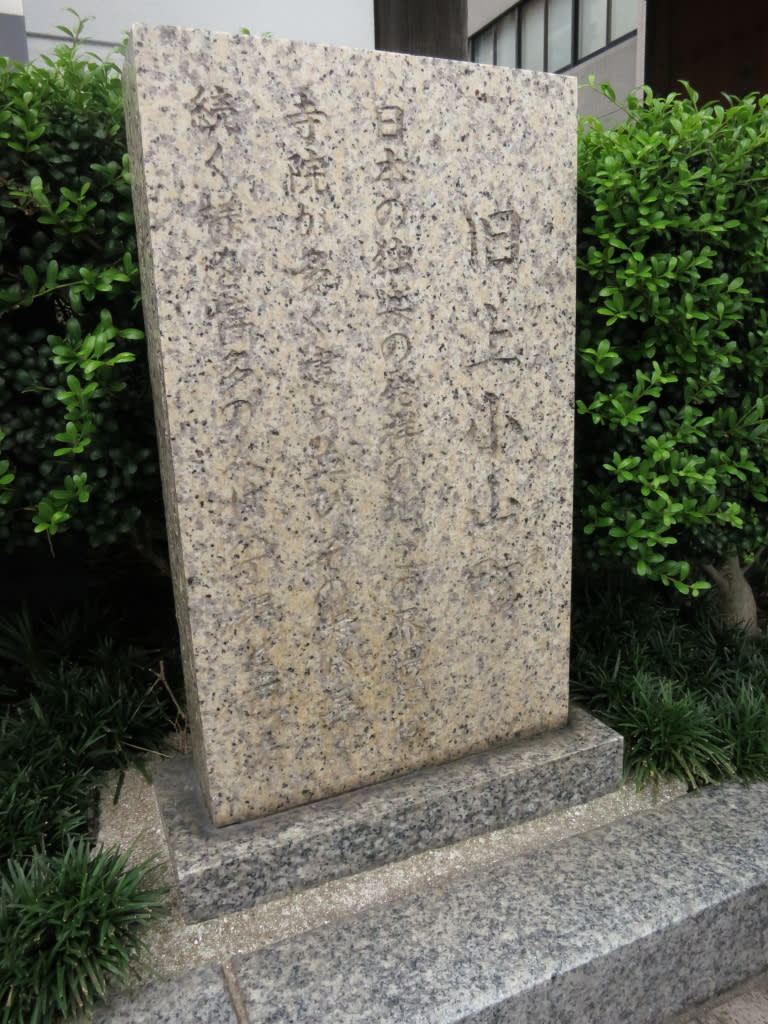

3.旧小山町(おやままち)の碑

旧小山町は大博通りの拡張工事で町の中央部が削られてしまいましたが、「上」「下」の2町がありました。

東長寺と同じ町内でしたが、現在「龍宮寺」がある大博通りの西側は「冷泉町」、東長寺のある東側は「御供所」となっています。

4.山門奥の三宝大荒神堂

行基の作と言われる「三面荒神」が祀られているそうです。

5.浮見堂と人魚塚

昭和33年に人魚塚は再建されています。

6.櫛田神社の参道

すぐ北に櫛田神社の鳥居があります。

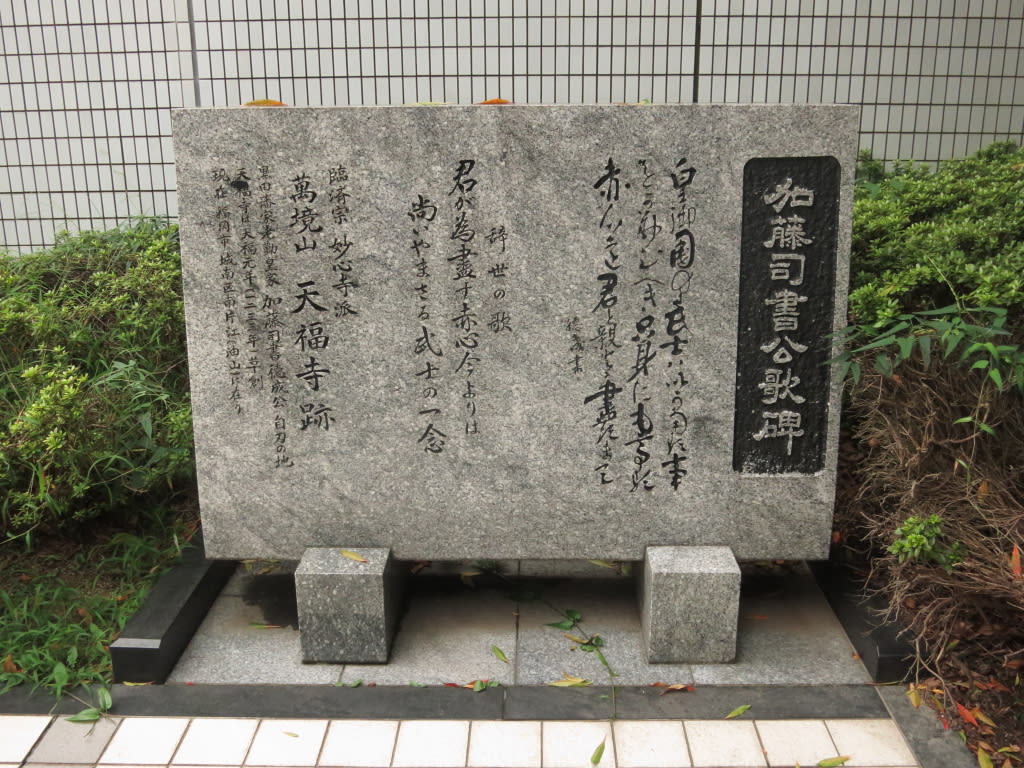

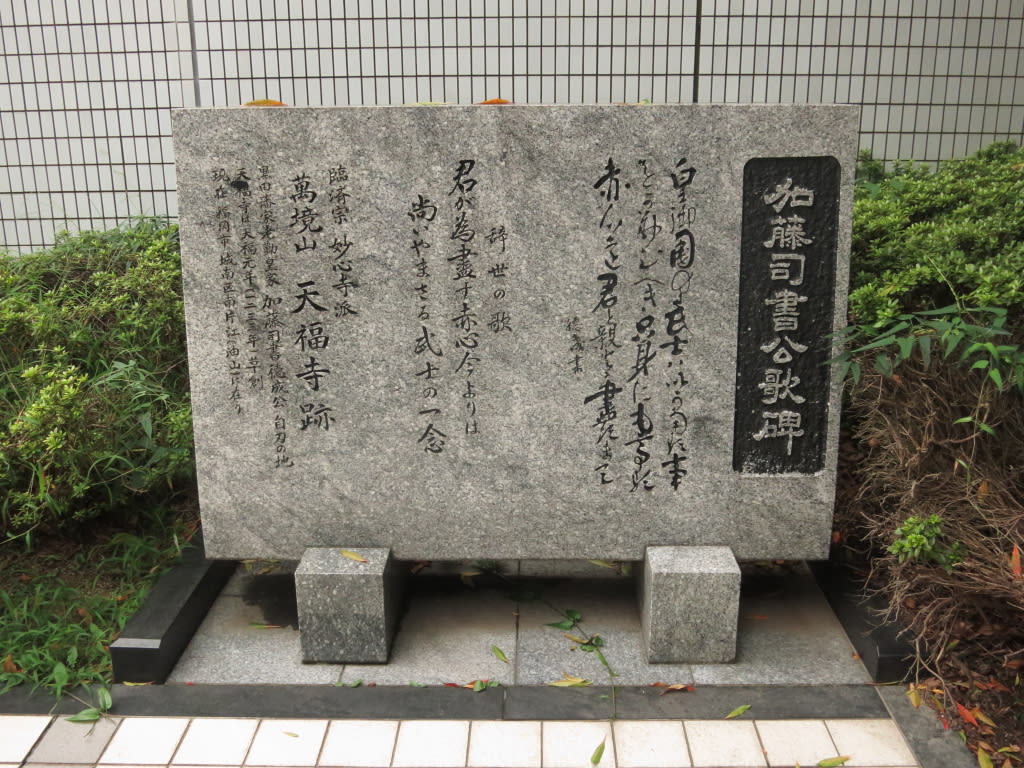

7.天福寺跡地

城南区へ移転した天福寺がありましたが、勤王派の黒田藩家老「加藤司書」が藩内の派閥抗争(乙丑の獄:いっちゅうのごく)に敗れここで切腹しました。

8.加藤司書公歌碑

彼の墓所は東長寺裏の節信院にあります。

乙丑の獄では筑前勤皇派140余名が断罪され、司書ら7名は切腹、月形洗蔵ら14名は斬首、野村望東尼は姫島へ流罪、その他は遠島と、

福岡藩の討幕運動は一気に後退してしまいました。

撮影:CANON PowershotS100

大博通りの祇園交差点からやや北、東長寺の向かい側(西側)にあります。

2.龍宮寺の説明

貞応元年(1222年)、博多の入り江に大きな人魚が流れ着き、すぐに朝廷へ奏上されました。

後堀河天皇は占師安部大富に占わせたところ、国が栄える前兆との卦がでました。

天皇は勅使を博多へ下向させましたが人魚はすでに息絶え、町人によって浮見堂脇に埋葬され人魚塚が建っていました。

都から同行した絵師は町人からその姿を詳しく聞き取り人魚を描き、塚の傍らに置きました。

勅使がそこに寺を建てたのが「龍宮寺」の由来だそうです。

当時、人魚は竜宮の使いで、人魚の肉は不老長寿の妙薬との言い伝えから、連日参拝者が群れをなして人魚の塚石を砕いて飲んだので塚は無くなってしまったそうです。

現在でも寺宝として「人魚の骨」と「人魚の掛軸」が残っていますが、全長は147mもあったそうですからクジラではなかったのでしょうか。

3.旧小山町(おやままち)の碑

旧小山町は大博通りの拡張工事で町の中央部が削られてしまいましたが、「上」「下」の2町がありました。

東長寺と同じ町内でしたが、現在「龍宮寺」がある大博通りの西側は「冷泉町」、東長寺のある東側は「御供所」となっています。

4.山門奥の三宝大荒神堂

行基の作と言われる「三面荒神」が祀られているそうです。

5.浮見堂と人魚塚

昭和33年に人魚塚は再建されています。

6.櫛田神社の参道

すぐ北に櫛田神社の鳥居があります。

7.天福寺跡地

城南区へ移転した天福寺がありましたが、勤王派の黒田藩家老「加藤司書」が藩内の派閥抗争(乙丑の獄:いっちゅうのごく)に敗れここで切腹しました。

8.加藤司書公歌碑

彼の墓所は東長寺裏の節信院にあります。

乙丑の獄では筑前勤皇派140余名が断罪され、司書ら7名は切腹、月形洗蔵ら14名は斬首、野村望東尼は姫島へ流罪、その他は遠島と、

福岡藩の討幕運動は一気に後退してしまいました。

撮影:CANON PowershotS100

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます