皆様こんばんは。

本日は如水会館にて、24世本因坊秀芳(石田芳夫九段)の紫綬褒章受賞を祝う会が開かれました。

石田九段の囲碁サロンで指導碁を行っている私も出席しました。

来賓の皆様からのお祝いの言葉は、石田九段の事を知り尽くしているだけあって大変ユーモアに富んだものでした(笑)

また余興は何と大橋拓文六段のピアノ演奏!

自然にアンコールの声が上がる、見事な演奏だったと思います。

料理も美味しく、素晴らしい会でした。

私ばかり楽しんでいるのも申し訳ないので、皆さんには石田九段の対局をご覧頂きましょう。

昭和46年の第26期本因坊戦第4局、石田芳夫七段(黒)対林海峰本因坊戦です。

このシリーズで石田七段(当時)が林本因坊を4勝2敗で破り、一躍トップに躍り出ました。

後に兄弟子の大竹英雄名誉碁聖を始めとする木谷一門隆盛の時代が始まりますが、そのきっかけがこのシリーズだったと思います。

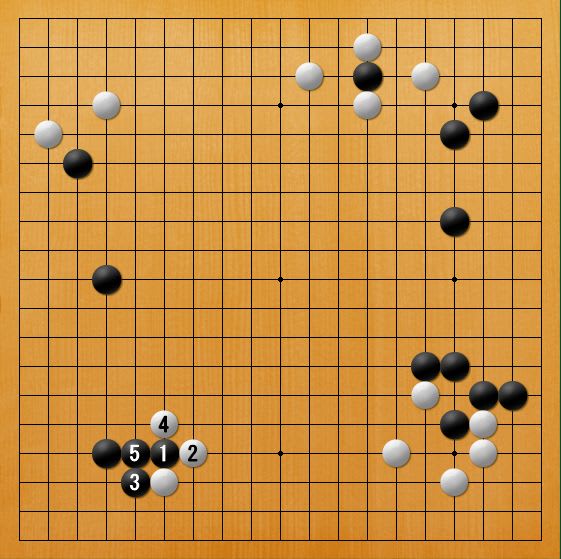

黒1と打ち込みました。

しかし「コンピューター」石田七段は戦いには拘りません。

白2の低い受けを見て・・・

黒1とあっさり引き上げました。

次に黒Aが厳しいので白2ですが、黒3と大場に先行しています。

この足の早さが特徴です。

白△と打たれた場面です。

ここで黒Aなどと打っていれば普通の感覚でしょうが・・・

実戦はツケ押さえを選択しました。

黒5となった黒石4つは陣笠と呼ばれる悪形なので、私はアマの方にはお勧めしていません。

しかしこれは石田七段の大好きな形、後々まで愛用しています。

石の形より現実(この場合実利)を重視する、石田七段らしい打ち方です。

ツケ押さえに対して白1と下がりましたが、これに対しては黒2と上を切るのが定石です。

白の1子を取って厚みを築きます。

しかし、実戦は黒1と隅を押さえました。

白3の繋ぎを許してしまいますが、黒4と打って地を重視しています。

このカラさが、いかにもという感じです。

またこの打ち方の理由はもう一つあり・・・

後の黒1の侵入を見ていました。

この手があるので白地は大したことはないと見切っていたのですね。

黒3などとぺたぺたくっつけて手にするのは石田七段の得意とする所です。

黒8まで、白地のど真ん中を割っては成功しました。

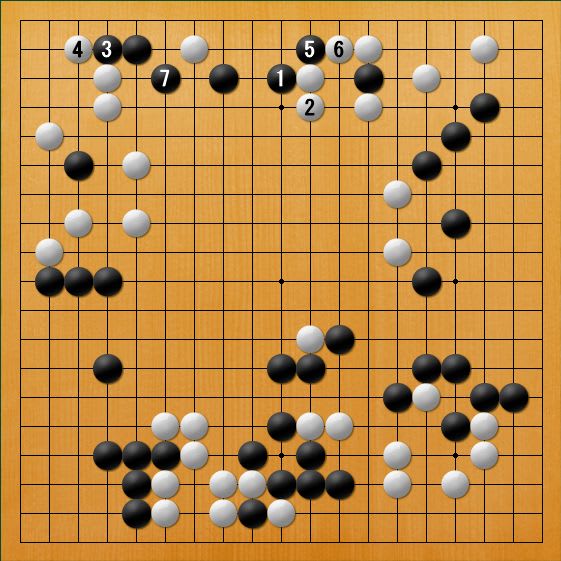

その後、戦場は上辺に移っています。

黒1、3は侵入の常套手段です。

白4ときつい手を放ってきましたが、黒はどう対応しますか?

正直に黒1、3と繋がるようでは、白4となって全く眼のない形になってしまいます。

治まるまでに苦労する事でしょう。

黒1とツケていきました。

こういうサバキのツケは石田九段の碁には頻繁に出てきます。

あちらを打ったりこちらを打ったりですが、黒7となってみるとなんとなく形が出来ています。

しかし白も簡単には治まらせまいと、中から動き出して来ました。

黒Aと押さえたくなりますが、すぐにはうまく行きません。

すぐに黒1と押さえると白12まで攻め合い負けとなります。

その上右側もまだ治まっておらず、黒全くダメな図です。

ここで黒1と切ったのがうまい様子見です。

こういった所での手の見えは、当時から大きな武器にしていました。

白1と下から抱えると、黒4で打つ事になります。

白5から9と切って行きたいのですが、黒10で両アタリです。

前図を嫌って白1と上から抱えましたが、黒2、4とおまじないを打ってから黒6と押さえました。

その心は?

おまじないの効果で、攻め合いの手数が伸びました。

この後白A黒B白Cでコウですが、ただ取られとコウでは大違いです。

黒成功と言って良いでしょう。

この後コウ替わりで左辺を破られますが、そこもうまく乗り切って勝ちを決めました。

石田九段は正確な読みと計算を武器にして一時代を築きました。

現在では珍しくないスタイルですが、石田九段がそのはしりだったと思います。

本日は如水会館にて、24世本因坊秀芳(石田芳夫九段)の紫綬褒章受賞を祝う会が開かれました。

石田九段の囲碁サロンで指導碁を行っている私も出席しました。

来賓の皆様からのお祝いの言葉は、石田九段の事を知り尽くしているだけあって大変ユーモアに富んだものでした(笑)

また余興は何と大橋拓文六段のピアノ演奏!

自然にアンコールの声が上がる、見事な演奏だったと思います。

料理も美味しく、素晴らしい会でした。

私ばかり楽しんでいるのも申し訳ないので、皆さんには石田九段の対局をご覧頂きましょう。

昭和46年の第26期本因坊戦第4局、石田芳夫七段(黒)対林海峰本因坊戦です。

このシリーズで石田七段(当時)が林本因坊を4勝2敗で破り、一躍トップに躍り出ました。

後に兄弟子の大竹英雄名誉碁聖を始めとする木谷一門隆盛の時代が始まりますが、そのきっかけがこのシリーズだったと思います。

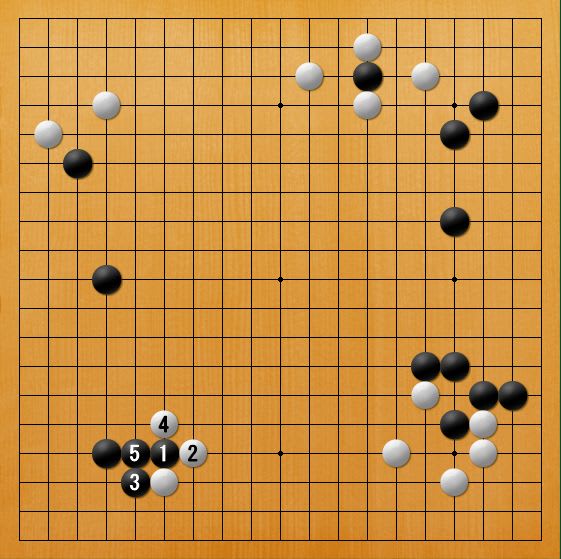

黒1と打ち込みました。

しかし「コンピューター」石田七段は戦いには拘りません。

白2の低い受けを見て・・・

黒1とあっさり引き上げました。

次に黒Aが厳しいので白2ですが、黒3と大場に先行しています。

この足の早さが特徴です。

白△と打たれた場面です。

ここで黒Aなどと打っていれば普通の感覚でしょうが・・・

実戦はツケ押さえを選択しました。

黒5となった黒石4つは陣笠と呼ばれる悪形なので、私はアマの方にはお勧めしていません。

しかしこれは石田七段の大好きな形、後々まで愛用しています。

石の形より現実(この場合実利)を重視する、石田七段らしい打ち方です。

ツケ押さえに対して白1と下がりましたが、これに対しては黒2と上を切るのが定石です。

白の1子を取って厚みを築きます。

しかし、実戦は黒1と隅を押さえました。

白3の繋ぎを許してしまいますが、黒4と打って地を重視しています。

このカラさが、いかにもという感じです。

またこの打ち方の理由はもう一つあり・・・

後の黒1の侵入を見ていました。

この手があるので白地は大したことはないと見切っていたのですね。

黒3などとぺたぺたくっつけて手にするのは石田七段の得意とする所です。

黒8まで、白地のど真ん中を割っては成功しました。

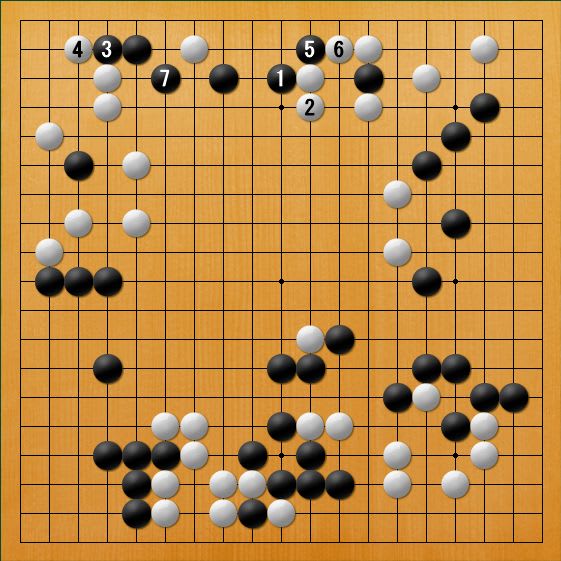

その後、戦場は上辺に移っています。

黒1、3は侵入の常套手段です。

白4ときつい手を放ってきましたが、黒はどう対応しますか?

正直に黒1、3と繋がるようでは、白4となって全く眼のない形になってしまいます。

治まるまでに苦労する事でしょう。

黒1とツケていきました。

こういうサバキのツケは石田九段の碁には頻繁に出てきます。

あちらを打ったりこちらを打ったりですが、黒7となってみるとなんとなく形が出来ています。

しかし白も簡単には治まらせまいと、中から動き出して来ました。

黒Aと押さえたくなりますが、すぐにはうまく行きません。

すぐに黒1と押さえると白12まで攻め合い負けとなります。

その上右側もまだ治まっておらず、黒全くダメな図です。

ここで黒1と切ったのがうまい様子見です。

こういった所での手の見えは、当時から大きな武器にしていました。

白1と下から抱えると、黒4で打つ事になります。

白5から9と切って行きたいのですが、黒10で両アタリです。

前図を嫌って白1と上から抱えましたが、黒2、4とおまじないを打ってから黒6と押さえました。

その心は?

おまじないの効果で、攻め合いの手数が伸びました。

この後白A黒B白Cでコウですが、ただ取られとコウでは大違いです。

黒成功と言って良いでしょう。

この後コウ替わりで左辺を破られますが、そこもうまく乗り切って勝ちを決めました。

石田九段は正確な読みと計算を武器にして一時代を築きました。

現在では珍しくないスタイルですが、石田九段がそのはしりだったと思います。