能福寺 平清盛公844回忌追善法要

平清盛公の御命日は治承5年閏2月4日ですが太陽暦換算で3月に追善法要をするところもありますが能福寺では伝わる日を尊

重して2月4日に行っています。今年は844回忌に当たります。時刻は11時です。

ご住職もご挨拶です。昨晩からの雨で心配していましたが、お参りいただきありがとうございます。平清盛公の御戒名は「浄

海」ですが能福寺では八棟寺殿正一位大相国平公尊(どこまでが戒名?)としています。塔婆にはこのように書いてあります。

今年は日曜日のせいでしょうか多少多めです。熱心なファンの方がおられます。

中央の清盛塚も模した十三重の石塔が清盛公のお墓になります。壮大な御廟が建立されましたが源平の争乱で灰燼に帰します。

弘安9年2月(1286)執権北条貞時は墓の場所さえわからないことを憐れみ供養塔(清盛塚)を建立します。能福寺の平相国

廟は昭和55年2月4日平清盛公八百回大遠忌を記念して再建されたものです。

静かな境内に読経が流れます。

参列者全員ご焼香させていただきました。

いつもありがたいご法話をほとんど忘れてしまっているので、気合を入れて聞いたのですが昨晩からのお天気のお話だったよう

で、ご法要の間は青空がのぞいて日差しもありました。平清盛公と言えば音戸の瀬戸の開削時の夕日を引き戻した「日招き伝説」

が有名ですがこれも御遺徳でしょうか。

能福寺は兵庫大仏の寺としても有名です。毎年5月9日11時から大仏尊大法会が行われます。詳しくは能福寺のホームページ

をご覧ください。去年の様子は

小説キャナルタウン 115 大仏尊大法会 兵庫大仏能福寺(令和5年)(2023.5.26)をご覧ください。

お参りは無料です。兵庫大仏は一願成就の仏様です。当日受付もあったと思います。こちらは有料です。

北前船水揚げ地 跡

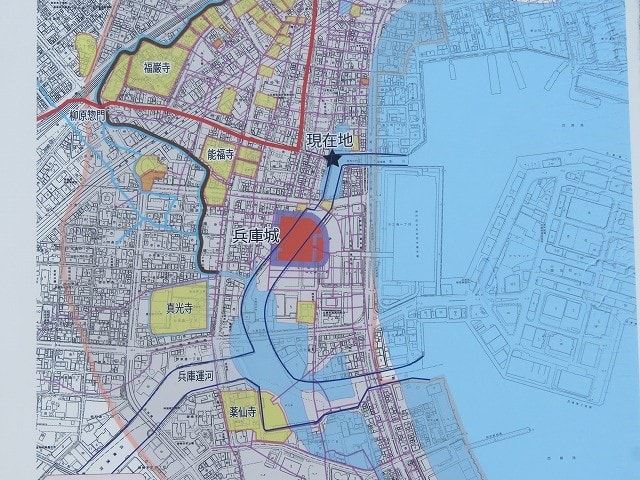

令和6年1月24日「北前船水揚げ地」の標識が設置されました。能福寺のすぐ東★印になります。

兵庫運河の新川運河部分は江戸時代からの舟入と幕府から接収した兵庫勤番所(兵庫城)やなるべく未利用地を利用して作られ

ました。

この地にはもともと昭和27年の新川運河浚渫時に発見された石椋が展示されていました。石椋は防波堤や突堤の基礎となった

巨石で二十数個が列状の松杭とともに発見されました。平清盛の大輪田の泊の石材であったことが推測されますが遺跡調査で発掘

されたものではないので年代の特定はできないそうです。

石椋は平成17年からあるようですが「北前船水揚げ地 跡 兵庫津日本遺産の会」の標識が設置されました・

水色の部分は江戸時代の水面になります。この部分は江戸時代T字型の掘込式の舟入と重なります。江戸時代の北前船水揚げ地

として間違いありません。

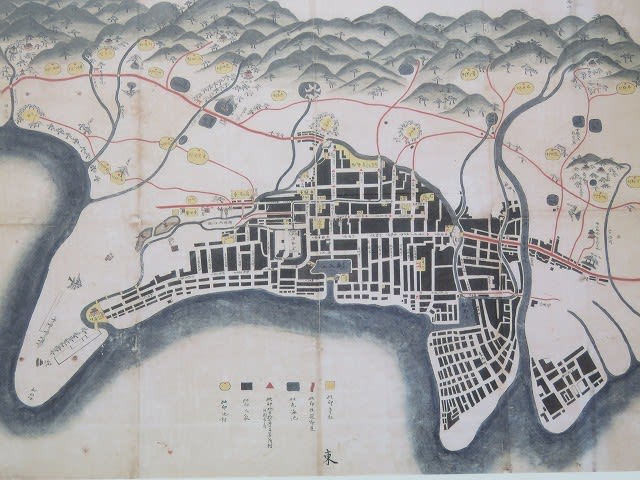

札場の辻跡にある兵庫津絵図、江戸時代後期安政6年から文久2年(1859~1862)の地図です。(右が北になります)

中央のT字の船入江がここになります。南側の水面は「須佐入江跡」表記してありますので陸地化しているようです。

後ろの水門は神戸清盛隊の描かれた築島水門です。

水門の右をアップすつと「兵昆」「兵庫昆布海産倉庫」の文字が見えます。

ビルには「兵庫昆布海産株式会社」「中日本昆布問屋協同組合」のプレートがあります。大きな倉庫です。

北前船の北海道からの帰りの主な積荷は綿花栽培の肥料となる干ニシンと昆布です。春に出発して秋に帰ってきます。一航海で

千両の利益を出すと言われていますが9割は帰りの航海だそうです。法人登記は昭和23年ですがおそらく江戸時代から続く店だ

と思います。標識のお披露目の記念式典のお土産は昆布だったそうですべてがつながります。

地図の赤い線が西国街道です。折れ曲がったところ、ここは札場の辻と呼ばれて幕府の高札場となっていました。

兵庫津案内処 樽屋五兵衛 パンフレットここから先30mに置いています。

写真 左 こちらが樽屋五兵衛さんです。ホームページによれば一時暖簾を下したそうですが江戸時代から続くお店で兵庫津愛に燃

える社長さんはよみがえる兵庫津連絡協議会の会長さんです。西国街道は江戸時代はメインストリートでしたが今は静か

ですので百貨店等に出店されています。ネットでもお買い物できます。

写真 右 樽屋五兵衛さんを少し北に行くと岡方俱楽部があります。岡方倶楽部は昭和2年、兵庫津の旦那衆の社交場として岡方惣

会所跡に建てられました。3階の大会議室では畳を敷敷き込んで芸者衆を挙げて宴会が行われていたそうです。現在は神

戸市に寄贈され3月から(仮称)神戸市歴史公文書館として増築とリニューアル工事が行われます。

兵庫津は大坂町奉行のもと兵庫勤番所が置かれ、北浜・南浜・岡方に分かれて、名主が惣代や年寄を指揮して行政が行わ

れておりそれぞれに惣会所がありました。

兵庫昆布水産株式会社・樽屋五兵衛・岡方俱楽部と濃密に兵庫津の歴史を伝えています。

UR賃貸10の団地と10話の物語

「団地小説短編集」550円(10%税込)

明石市松が丘2丁目3-7 明舞センタービル2階

ザ・ダイソー明舞団地店 西隣

明舞書店で好評発売中。

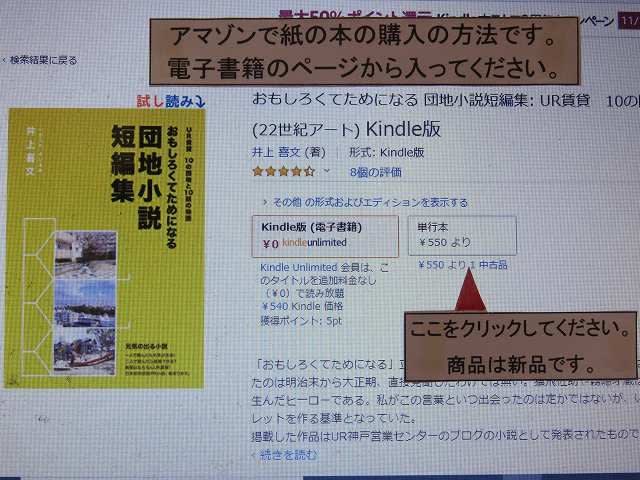

「団地小説短編集」が電子書籍になりました。

22世紀アート版 KINDLE版 アマゾンで発売中。

アマゾンの画面から紙の本が購入できます。電子書籍の画面から入ってください。

22世紀アートの販売となります。送料が必要です。商品は新品です。

「団地小説短編集」がTシャツになりました。

元気になる小説の元気になるTシャツ!