cametan_42さんがPythonのリスト内包表記の練習問題の回答含みで書いてます。今回は19回目。

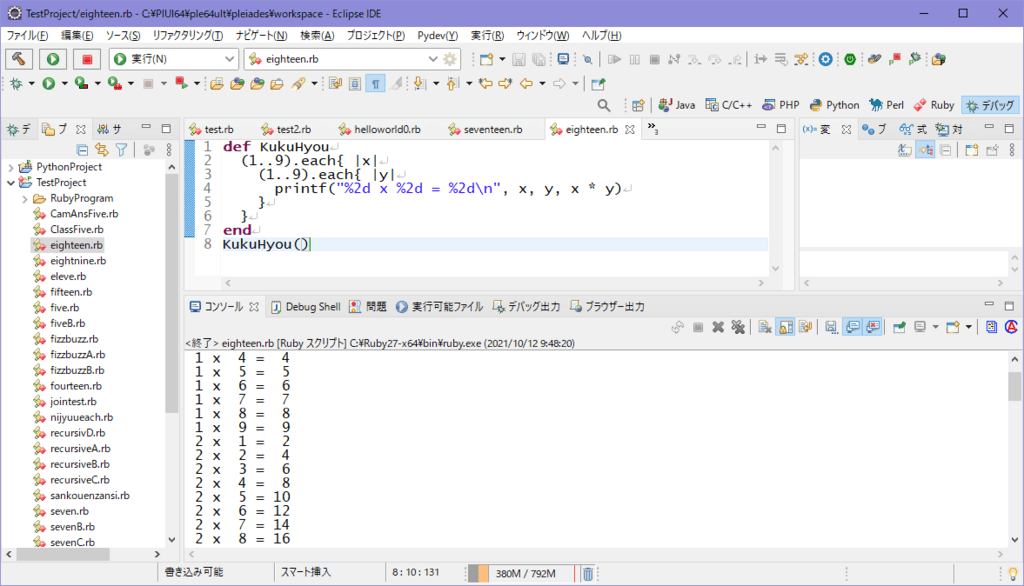

上の図のコードは、cametan_42さんのブログをコピペしたものですが、意外な落とし穴がありました。一番最後のnimeteen()は上のコードを実行するもので、自分が付け加えました。更にその上の2行が問題でした。本来であれば、nineteen()に含まれるもので、一番左から始まるものではないのですが、やってしましました。Nineteen()にエラーのアンダーラインが付いてました。でも、実際は上のようでありました。Pythonは終わりを表す、endが無いので、こんなとこ注意ですかね。

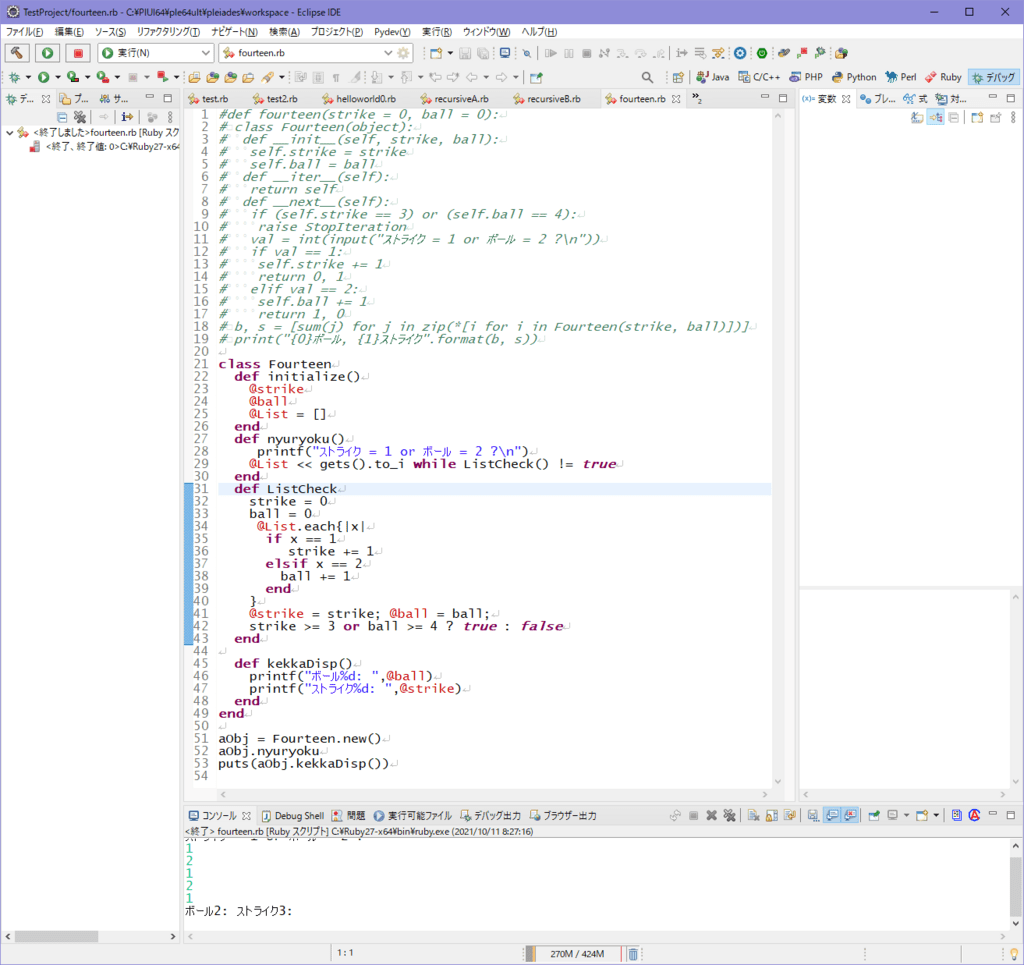

def nineteen内でclass Nineteenを宣言してますが、ローカル関数というものがある例えばKotlin、Scalaなど、これはローカルクラスですかね?関数def以外では使われないクラスがNineteenとうことですかね?