「茶色の朝」迎えぬために 安保法施行7年

2023年3月29日 中日新聞 社説

昨年十二月に改定された国家安全保障戦略では、射程の長いミサイルなど他国を直接攻撃できる反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有まで認めました。国内総生産(GDP)比1%程度で推移してきた防衛費を倍増するための「軍拡増税」も検討されています。

安保政策の大転換で、日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある「存立危機事態」に該当すれば、集団的自衛権を行使して他国を攻撃することが可能になりました。

それは他国同士の紛争に、日本も参戦することを意味します。

敵基地攻撃の道も開く

昨年六〜八月、米海軍が主催する世界最大規模の海上演習「環太平洋合同演習(リムパック)」では、存立危機事態を想定した武力行使を伴うシナリオ訓練が、自衛隊も参加して行われました。

米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)は、中国の台湾侵攻に日米が参戦した場合、日米は艦艇数十隻や航空機数百機を失うほか人的被害も数千人に上ると報告しています。民間の被害も避けられません。

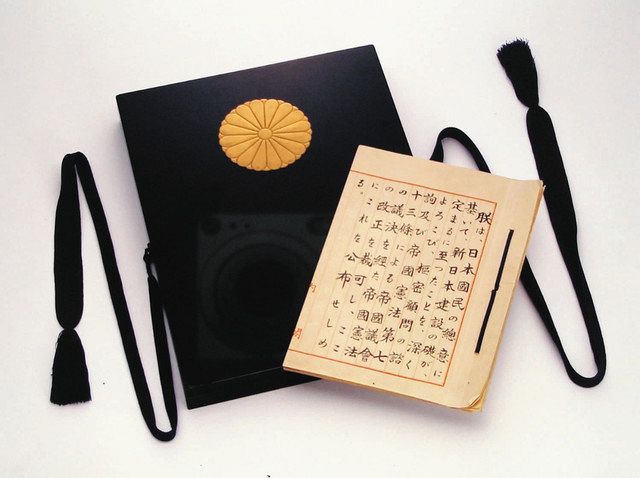

日本国憲法=写真は原本=九条は、日本国民だけで三百十万人という犠牲を出し、他国にも多大な犠牲を強いた戦争への反省に基づく「不戦の誓い」でもあります。

米国と安全保障条約を結んで米軍の日本駐留を認め、自衛隊を保有するに至りましたが、戦後日本は、他国に軍事的脅威を与えない「平和国家」の道を歩んできました。その道から外れ、日本を「戦争できる国」に根本から変えたのが安保法なのです。

一九九八年にフランスで出版された「茶色の朝」という寓話(ぐうわ)があります。作者は臨床心理学者のフランク・パブロフ氏。仏大統領選で極右政党が台頭した二〇〇二年にベストセラーになりました。

日本でも邦訳(大月書店、藤本一勇訳)が出版されるなど多くの国で翻訳され、広く読まれています。あらすじを紹介します。

主人公は男性の都市住民。友人から黒い飼い犬を安楽死させたと知らされる。理由は「茶色党」が定めた「茶色」以外の犬猫を飼うことを禁じる特措法。自分も白黒ぶちの猫を始末していた。

ほどなく特措法を批判していた新聞が廃刊に。系列出版社の本も消えていく。当初は妙な感じが残っていたが、茶色に守られた生活には安心を覚えるようになる。

しかしある日、茶色以外の犬猫を「前に」飼っていたことも犯罪と見なされ、友人が連行されてしまう。最初の特措法から警戒すべきだったと後悔して眠れぬ夜を過ごすが、陽(ひ)がまだ昇らぬ朝早く、ドアを強くたたく音が…。

考え続けて声を上げる

この寓話から読み取るべき教訓は何か。それは、危うい兆候があるにもかかわらず、不自由を感じないという「事なかれ主義」で思考停止に陥り、声を上げずにいると自由な言論は封殺され、全体主義の台頭を許すに至る、ということにほかなりません。

茶色はナチスを思い起こさせる色です。ナチスが台頭し始めたときも、ユダヤ人を弾圧し始めたときも、まさか茶色に染められ、自由がなくなる時が来るとは想像できなかったのかもしれません。

安保法は当初、世論調査では反対が半数を超え、国会を取り巻く大規模な反対運動も起こりましたが、当時の安倍晋三政権が成立を強行しました。自民、公明両党がその後も政権を維持していることを考えると、国民の多数派は安保法の存在に慣れ、気にも留めなくなったのかもしれません。

しかし、日本が再び戦争に参加し、国民に犠牲が出たとき、安保法の成立・施行が転換点だったと振り返ることになるでしょう。

深刻な事故を起こしたにもかかわらず原発に回帰する、日本学術会議法を改正し、政権に批判的な学者を排除する。こうした動きも安保法と同様です。何かあってからでは遅いのです。

危険な兆候を見逃さず、その影響をとことん考え抜く。思考停止に陥らず、面倒がらずに声を上げる。そうした一人ひとりの行動の積み重ねこそが、「茶色の朝」を迎えることを阻むはずです。

◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です