皆様、こんばんは。

事務局です。

26日の一宮市内は、曇ったり、晴れたりを繰り返す天気になりました。

本日の寺西は、現場作業でした。

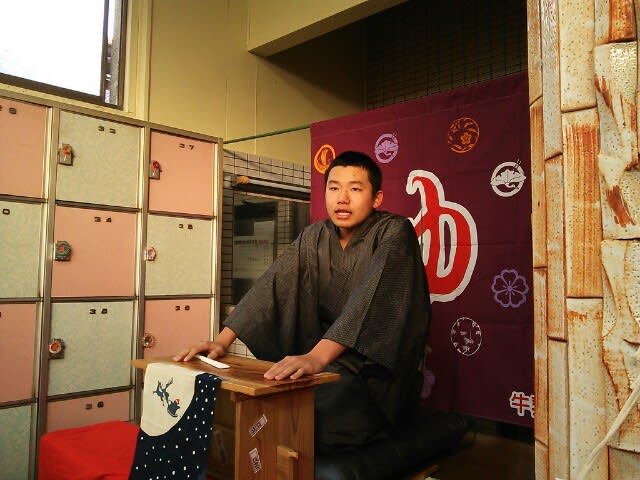

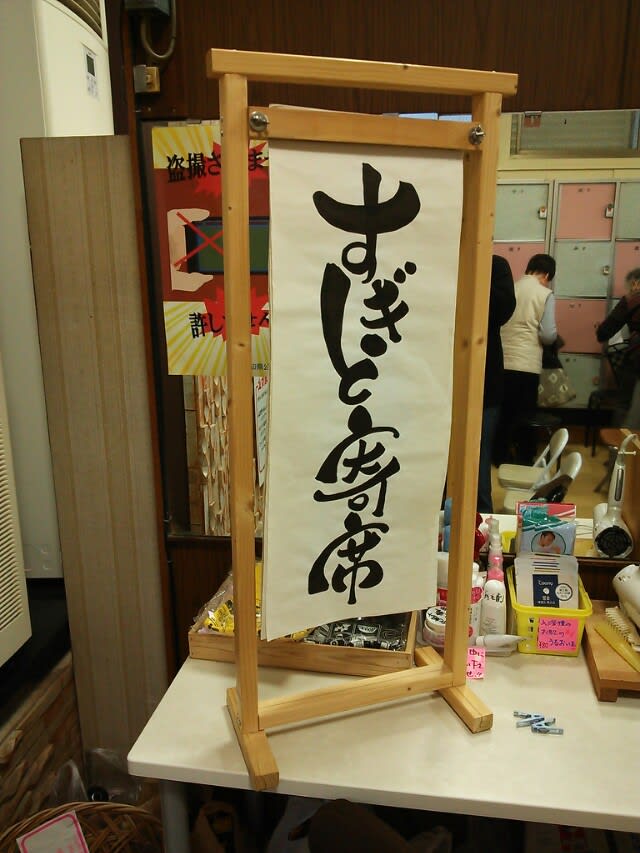

23日午後、杉戸浴場様で開催されました、地域寄席「すぎと寄席」の観覧に訪れました。

引き続き、観覧した感想を書いていきます。

KOHARU亭兄弟のお二人でお話をつなぐ「講談」が始まりました。

先ずは、お兄さんのKOHARU亭たいちろう様が、お話をします。

演目は、鼠小僧外伝「ネズミ小僧とサンタクロース」です。

この演目は、講談師の神田山陽様の持ちネタです。

お話は、検索サイトで「神田山陽」で検索しますと、YouTubeで聞くことができます。

ところで鼠小僧について、皆様、詳しく知っていますか?

寺西が知っていることは、

(1)三河国蒲郡出身

(2)大名屋敷専門の盗人

(3)義賊

ぐらいです。

そこで調べてみました。

生まれた年は、1797(寛政9)年でした。

出生地は二ヵ所ありました。

(1)三河国蒲郡出身説

(2)江戸日本橋(元吉原)説

生い立ちは、10歳前後で木具職人の家に奉公に入り、16歳で親元に戻っています。

戻ったのち、鳶人足になったものの、不行跡(ふぎょせき)のため、25歳の時、父親に勘当されています。

勘当後は、賭博(とばく)三昧の生活を送り、結果として、身持ちを崩してしまい、賭博の資金稼ぎのために、盗人稼業に手を染めたそうです。

鼠小僧は、約5尺(151.515cm)に満たない小男で、動作が敏捷(びんしょう)、という記録が残っています。

鼠小僧は、武家屋敷の奥向(おくむき)専門で盗みに入っていました。

皆様、ご存じかと思いますが、武家屋敷は、男性が住んでいる「表」と、女性が住んでいる「奥」が、はっきりと別れていました。

表は、当主を中心に、家政処理や対外的応接などおこなう場所、奥は、当主の妻を中心に、子女たち家族が生活する場所になっていました。

奥であれば、女性ばかりで、発見されても逃げやすいことを知って、鼠小僧は、奥専門で盗みに入っていたようです。

鼠小僧は2回、捕まっていました。

1回目は1825(文政8)年。

2回目は1832(天保3)年。

1回目で捕まった時までの忍び込み数は28箇所32回(※)。

2回目で捕まった時までの忍び込み数は71箇所90回(※)。

北町奉行所の尋問で、鼠小僧は、荒らした屋敷95箇所839回、盗んだ金額は三千両あまり、と供述したそうです(※)。

※数字については諸説あります。

近年、盗んだお金の大半は、博打、女性、飲酒に消えた、と言われています。

次回に続きます。

■■あしあと■■

2017年12月26日に追記しました。

tropaeolum様、あしあと、ありがとうございました。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。

事務局です。

26日の一宮市内は、曇ったり、晴れたりを繰り返す天気になりました。

本日の寺西は、現場作業でした。

23日午後、杉戸浴場様で開催されました、地域寄席「すぎと寄席」の観覧に訪れました。

引き続き、観覧した感想を書いていきます。

KOHARU亭兄弟のお二人でお話をつなぐ「講談」が始まりました。

先ずは、お兄さんのKOHARU亭たいちろう様が、お話をします。

演目は、鼠小僧外伝「ネズミ小僧とサンタクロース」です。

この演目は、講談師の神田山陽様の持ちネタです。

お話は、検索サイトで「神田山陽」で検索しますと、YouTubeで聞くことができます。

ところで鼠小僧について、皆様、詳しく知っていますか?

寺西が知っていることは、

(1)三河国蒲郡出身

(2)大名屋敷専門の盗人

(3)義賊

ぐらいです。

そこで調べてみました。

生まれた年は、1797(寛政9)年でした。

出生地は二ヵ所ありました。

(1)三河国蒲郡出身説

(2)江戸日本橋(元吉原)説

生い立ちは、10歳前後で木具職人の家に奉公に入り、16歳で親元に戻っています。

戻ったのち、鳶人足になったものの、不行跡(ふぎょせき)のため、25歳の時、父親に勘当されています。

勘当後は、賭博(とばく)三昧の生活を送り、結果として、身持ちを崩してしまい、賭博の資金稼ぎのために、盗人稼業に手を染めたそうです。

鼠小僧は、約5尺(151.515cm)に満たない小男で、動作が敏捷(びんしょう)、という記録が残っています。

鼠小僧は、武家屋敷の奥向(おくむき)専門で盗みに入っていました。

皆様、ご存じかと思いますが、武家屋敷は、男性が住んでいる「表」と、女性が住んでいる「奥」が、はっきりと別れていました。

表は、当主を中心に、家政処理や対外的応接などおこなう場所、奥は、当主の妻を中心に、子女たち家族が生活する場所になっていました。

奥であれば、女性ばかりで、発見されても逃げやすいことを知って、鼠小僧は、奥専門で盗みに入っていたようです。

鼠小僧は2回、捕まっていました。

1回目は1825(文政8)年。

2回目は1832(天保3)年。

1回目で捕まった時までの忍び込み数は28箇所32回(※)。

2回目で捕まった時までの忍び込み数は71箇所90回(※)。

北町奉行所の尋問で、鼠小僧は、荒らした屋敷95箇所839回、盗んだ金額は三千両あまり、と供述したそうです(※)。

※数字については諸説あります。

近年、盗んだお金の大半は、博打、女性、飲酒に消えた、と言われています。

次回に続きます。

■■あしあと■■

2017年12月26日に追記しました。

tropaeolum様、あしあと、ありがとうございました。

ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。