一

万葉集では、柿本人麻呂作の38番歌と45番歌で、「神ながら 神さびせすと」という言い回しがある。

(吉野の宮に幸す時に、柿本朝臣人麻呂の作る歌)

やすみしし わご大君 神ながら 神さびせすと 吉野川 たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば たたなはる 青垣山 山神の 奉る御調と 春へは 花かざし持ち 秋立てば 黄葉かざせり 一に云はく、黄葉かざし 逝き副ふ 川の神も 大御食に 仕へ奉ると 上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す 山川も 依りて仕ふる 神の御代かも(万38)

軽皇子の安騎の野に宿りましし時に、柿本朝臣人麻呂の作る歌

やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子 神ながら 神さびせすと 太敷かす 京を置きて 隠口の 泊瀬の山は 真木立つ 荒山道を 石が根 禁樹押しなべ 坂鳥の 朝越えまして 玉かぎる 夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす 古思ひて(万45)

万38番歌は万36番歌の前に書かれている題詞「幸二于吉野宮一之時、柿本朝臣人麻呂作歌」の第二長歌である。

「神ながら 神さびせすと」という言い方は、神としてまさに、神にふさわしい振る舞いをする、という意味であると解されてきた(注1)。この場合、上に冠る語がその主語となり、「(やすみしし)吾ご大君」が神憑りしている、神としての地位に就いている、神の状態にあるものと捉えられている。それが通説となっていて、天皇が神になっている、あるいは、神扱いされているということに当たるから、天皇の神格化が起こっていたという言説へと展開している。本稿では、その理解の誤りについて検討する。柿本人麻呂が天皇を神格化した表現などどこにもないという解釈である。

「神ながら」という句は、万38番の長歌に続く反歌にも見える。

山川も 依りて仕ふる 神ながら たぎつ河内に 船出せすかも(万39)

鹿持雅澄・万葉集古義に、「[初めの]二句は神長柄の句へ直に続て意得べからず、第四句へつゞけて聞べし、山神河神までもより来てつかへ給ふ、その瀧つ河内の意なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1127501/226、漢字の旧字体は改めた)とある(注2)。これは尤もな見解である。

時代別国語大辞典に、「かむながら[神在随](副)神意のままに。ナは連体格の助詞、カラは本性・性格を示す名詞であろう。全体として副詞的に機能しながら、構成要素としてのカムが、独立に連体修飾語を受け、名詞としての性格を残している例もある。」(223頁)と解説されている。

古典基礎語辞典は、カムナガラの語釈として、「神の本性そのままに。神でおありになるままに。神にましますままに。」(382頁、この項、白井清子) とし、万45・4258番歌を用例に引いている。しかるに、「神の本性そのままに」と「神でおありになるままに」、「神にましますままに」は意味が違う。「神の本性そのままに」とは、「神の本性そのままに」何かがあらわれていると推定されるが、「神でおありになるままに」や「神にましますままに」では、何かが「神でおありになる、そのままに」、何かが「神にまします、そのままに」という意になる。神の血筋・素性・性質を被って何かが顕現しているのであって、すでに神と同一化していてその発露として神らしく振舞うということではない。

誤解していることはカムサブという語の解釈に透けて見える。時代別国語大辞典に、「かむさぶ[神古・神成](動上二)神に接尾語サブの接した語。①神々しい様子を呈する。古色を帯びて神秘的な様子が見える。植物・土地・岩などに多く用い、この意に用いることがもっとも多い。……②古びたものが神々しい様子を呈するところからいったものであるが、人間に用いて、単に老いている意となる。……③神にふさわしい振舞いをする。……【考】木や岩や山や森を叙述するのにこの語を多く用いるのは、それらが神のある所と感ぜられたためである。サブは古びるの意が原義で、それから、それらしく振舞う・それらしく見えるの意になった。カムブ・カムシムの語もほぼ同意と考えられる。カミサブの例も見える。」(222頁)とある。しかし、①②と③とでは語の理解に逆転が起こっている。

この点が十分に理解されないまま混同、あるいは混用するものとしているため、議論が前進していない(注3)。

カムサブという語に木や岩や山や森を表すのに使うことが多いのは、神がある所と考えられたからではなく、時が経過してそういう状態にあることを強調できる対象だからであろう。①②にも共通する要素である。変わらずにあるものとして見えたのである。②の、人について考えるなら、人は時が経過すると老いるから、その老いた状態をカムサブと言っている。①の不変なるものとは反対の様相を示すが、語義にある、時が経過した状態のこととしては同じことを指している。ここに、③の、神にふさわしい振舞いをする、という要素は介入しえない。

二

時代別国語大辞典の誤解は、カムカラという語にも見られる。「かむから[神随](名)神の性格。神の性格のゆえ。副詞的な意味をもってのみ使われる。カラは国カラ・山カラ・川カラなどのカラと同じく、本性・性質を意味する語であるが、理由を表わす形式名詞に近づいている。」(222頁)としている。誤解の陥穽を広げていっている。あげている用例は次のとおりである。

射水川 い行き廻れる 玉匣 二上山は 春花の 咲ける盛りに 秋の葉の にほへる時に 出で立ちて 振り放け見れば 神からや〔可牟加良夜〕 許多貴き 山からや 見が欲しからむ ……(万3985)

立山に 降り置ける雪を 常夏に 見れども飽かず 神からならし〔加武賀良奈良之〕」(万4001)

そらみつ 大和の国は 神からか〔可无可良可〕 ありがほしき 国からか 住みがほしき ありがほしき国は 蜻蛉島大和(琴歌譜12)

…… 泉の川に 持ち越せる 真木の嬬手を 百足らず 筏に作り 泝すらむ 勤はく見れば 神からならし〔神随尓有之〕(万50)

蜻島 大和の国は 神からと〔神柄と〕 言挙げせぬ国 ……(万3250)

カハカラの項では「川の性質。川そのもののもっている本性。」(207頁)、クニカラの項には「国柄」という漢字を当てて「国の備えている性格。」(264頁)と説明している。それで完結して誤謬は生まれていない。カムカラも同様に扱い、神の備えている性格のことと解すれば、時間の経過にかかわらず常にある性格のことを言っているとわかる。そのような常態的なことがらとは、常に同じように言葉を使って言い回すときに用いられていることを指しているのだと解されよう。皆が納得する形で一定の言い回しを獲得したら、安定的にずっとそう言い続けるから、それはまるで神がそこに宿っているかのようだと戯れに表しているわけである。「神からや」、「神からならし」、「神からか」と助詞、助動詞を伴って曖昧な表現になっているのは、言ってみればそういうことになるでしょう、と投げかける態度で表明しているからである。万3250番歌に「神からと」あるのは、呼び慣わされて通念となっていることを示している。

カムカラの間に連体助詞のナが入る形が上述の万39番歌に見える「神ながら」であり、同じ意味である。

山川も 依りて奉れる 神ながら たぎつ河内に 船出せすかも〔山川毛因而奉流神長柄多藝津河内尓船出為加母〕(万39)

山も依り、川も依り、奉るように、そういう言い回しはまるで神の本性であるかのようですが、ヨヨと流れ走る川の内へと船をお出しになるのでしょうか、そういうことなのでしょう。

かかり方は古義の指摘するとおりである。そして、二句目はマツレルと訓まれなければならない(注4)。山は山の御調(みつき)、川は川の御調を奉るからである。

「依る」のヨは乙類、ヨシノ(吉野)のヨも乙類、ヨシノはヨ(代)+シノ(篠)と捉えた時のヨも乙類、篠はフシ(節)に接続してヨ+ヨ+ヨ+ヨ+ヨ+……なるものとしてあり、シノ(篠)と呼ばれる竹類はカハ(皮)をつけたままでつながっていて、だから吉野の情景を表すのにカハ(河)が多用されている。ヨヨは水の溢れ流れるさまを表す擬態語である(注5)。そして、御調を苴(つと)にして奉る際、包装用に竹の皮を使ってくるんだ。

「シノ」(ヤダケ)

「シノ」(ヤダケ)

三

「神ながら 神さびせすと」について用例ごとに具体的に検証してみよう。

万3985番歌は、「玉匣 二上山」を歌っている。貴重な櫛の入った箱には蓋がついており、そのフタの音がフタガミヤマ(二上山)にかかっている。時間の経過にかかわらずそういう形容を頂く山の名なのだからだろうか、はなはだ貴い、と言っていて、蓋を開けた箱の底(そこ)に櫛が納められているから、ソコバタフトキと洒落を言っている。カムカラ(ヤ)という語は、言葉遊びの次元でうまいことできていると言うための表現である。そして、ヤマカラ(ヤ)についても、蓋がついている山だというからか、人情として開けて中を見たくなる、と言っている。万4001番歌では、万年雪の性質、時間の経過にかかわらずにあることを、「神から」なことだと形容している。琴歌譜の例は、「そらみつ 大和の国」という常套句、コロケーションを「神から」なものとみて、いつもそうあるからアリ(有)を起こすための枕詞的用法になっている。言い出したら必ずつづけて口を突いて出てくるのは「神」のなせる業だと開き直っているのである。万50番歌は、通説に、「神ながらにあらし」と訓まれている。解釈としては同じである。枕詞「百足らず」は百に足りないイ(ソ)(五十)を導くから、そのイ音をもつイカダ(筏)にかかっているのと並んで、イソ音をもつイソハク(勤)様子に反映していることを常なることであると見て、「神ながら」(「神から」)であると形容している。万3250番歌では、「蜻島」はヤマトにかかる枕詞として常にあるから、そんなヤマトノクニという(国情や国体ではなく)言葉について、もはや議論の余地はない、とり立てて論う必要はない、だから「言挙げせぬ国」であると言っている。「蜻島 大和の国」というコロケーションが行われている様子について、「神から」なことだと形容しているばかりである(注6)。

「神ながら 神さびせすと」という句も、上の検討の延長線上に考えられようから、対象そのものを表す言葉ではなく、対象について表した、その表し方について表した、メタレベルでの形容であり、一連の歌の流れのなかにあっては、投入された挿入句に当たると考えられる。だからこそ長歌において現れている。万葉集の特に長歌の表現方法では、尻取り式に数珠つなぎの連綿的な修飾が多く用いられ、この場合も同様である。上からかかり、下へとかかって、言葉遊びを遊んでいる。

では、なぜ「神ながら 神さびせすと」と投入されているのだろうか。「~と」と引用符としてあるのだから、すぐ次に続く句にかかるはずである。だが、「~と」とあるなら動詞に続くとも思われて、現状では次のようにかかると解されている。

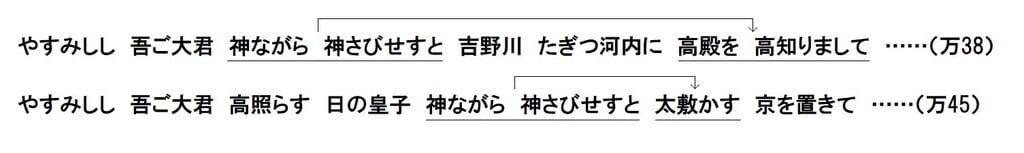

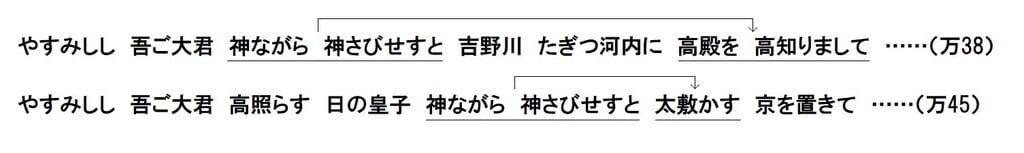

ほぼ同じように使われたと考えられる同じ人麻呂の用例なのに、かかり方が違っている。今までの理解は誤っているということである。筆者は、次のようにかかっていると考える。

万38番歌において、「神ながら 神さびせすと」が「吉野川」にかかる理由は、ヨシノなる言葉を、ヨ(節)+シノ(篠)と聞き分けて、それがヨ+ヨ+ヨ+ヨ+ヨ+……なるものであるとする頓智に捉え、代々続いてきてこれからも続くことを言い表していると考えて、そのような言葉が地名にあらわれている(注7)ことが、古くからずっとそうであったように、神が定めた性質によっているかのように所与のものだということを言いたいがため、「神ながら 神さびせすと」という定型句(注8)を差し挟んでいるわけである。

したがって、結句に「神の御代かも」とあるのは、ヨシノなる名を負っている土地だから、神代の昔からあって、同じ状況が今も続いているものとし、そのことの不思議さを示そうとして「かも」と詠嘆している。地名の解釈、それもこじつけととれるものだから、「かも」とでも付けておくしかないのである。

四

万45番歌は、「軽皇子宿二于安騎野一時柿本朝臣人麻呂作歌」で、軽皇子がイニシエーションのために出掛けた時の歌である。応神天皇がそうであったように、自らの名を確認するために出掛けている(注9)。呼ばれるものとしての名に加えて、呼ぶものとしての名を自ら獲得することが課題であった。今日的解釈でいえば、青年心理学におけるアイデンティティの獲得作業である。安騎の野歌群は、軽皇子が自らの名を自らのものとして受け止めて、自ら発するに足る力を得る機会であった。すなわち、軽皇子と呼ばれているのがどういう意味なのか自ら悟ったのである。カル(軽)なのだから、野に出かけて、草をカル(刈)ことが行われた。名に負う存在として自ら名を体現することが求められたのである。古代において、名に負う存在が社会的人格として認められ、名に負うことで人はコト(事)がコト(言)となり、社会的存在となる。安騎の野の巡幸も、成年式として仕組まれており、カル(軽)の皇子と名に負っているから、カル(刈)ことが成年式の第一目標であった。だから、「軽皇子宿二于安騎野一」こと、すなわち、野宿をしに出掛け、草を刈って庵(蘆)を作ったのであった。

万45番歌において、「神ながら 神さびせすと」が「太敷かす」にかかっている。万36番歌に、「…… 山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば ……」とあり、宮を建造するのに太い柱を設置することをいう言葉である(注10)。一般の住居ではないから太い柱を使うのである。庶民は竪穴式住居に暮らしていた。細い柱をたくさん並べ立てて茅(かや)をめぐらせて土座に筵を敷いて生活空間としていた。対して宮とするところは高床式に建てており、板張りの床が宙に浮いている。太い柱を直立させているからできるのである。そんなことをしている場所はミヤコである。ミヤコという語は、ミヤ(御屋・御舎)のあるところという意味で、ミヤとは、天皇の住居とともに神社のことも指す。同様に高床式建築である。「太敷かす 京」という句は、形容として当たり前である。万45番歌においては、「神ながら 神さびせすと」の前にも「やすみしし わご大君」、「高照らす 日の皇子」と、当然の形容のほどこされた常套句が並んでいる。言葉の表現の上で当たり前に飾られる句をうけて、同様の当たり前の形容が行われる句を導いている。長歌において言葉をあやなすのに、尻取り式の数珠つなぎであえてだらだらと冗漫に歌い続けようとしている。そうしたいから、「神ながら 神さびせすと」というメタ・メッセージを咬ませているのである。

以上が「神ながら 神さびせすと」という修辞表現の本質である。古くからずっとそうであったように、神が定めた性質によっているかのように、という意味合いを示すことで、歌の作者、歌い手である人麻呂は、言辞の責任を負うことなく済ますことができた。方便的な挿入文句ということもできよう。

類似する形の「神ながら 神……」という例も、「神ながら 神さびせすと」の修辞表現と同相である。

筑前国怡土郡深江の村子負の原に、海に臨める丘の上に、二つの石有り。大きなるは長さ一尺二寸六分、囲一尺八寸六分、重さ十八斤五両、小さきは長さ一尺一寸、囲一尺八寸、重さ十六斤十両、並皆に楕円にして、状は鶏の子の如し。其の美好しきは論ふに勝ふべからず。所謂径尺の璧是なり。或に云はく、此の二つの石は肥前国彼杵郡平敷の石なり、占に当りて取れりといふ。深江の駅家を去ること二十許里にして、路の頭に近く在り。公私の徃来に、馬より下りて跪拝せずといふこと莫し。古老相伝へて曰はく、「徃者息長足日女命、新羅国を征討けたまひし時に、玆の両つの石を用ちて、御袖の中に挿着みて、鎮懐と為たまふ。実は是、御裳の中なり。所以、行く人此の石を敬拜す」といふ。乃ち歌を作りて曰はく、

かけまくは あやに畏し 足日女 神の命 韓国を 向け平らげて 御心を 鎮めたまふと い取らして 斎ひたまひし 真珠なす 二つの石を 世の人に 示したまひて 万代に 言ひ継ぐがねと 海の底 沖つ深江の 海上の 子負の原に 御手づから 置かしたまひて 神ながら 神さび座す 奇魂 今の現に 貴きろかむ(万813)

弓削皇子の薨りましし時に置始東人の作る歌一首并せて短歌

やすみしし 吾ご大君 高照らす 日の皇子 ひさかたの 天つ宮に 神ながら 神と座せば 其をしも あやに畏み 昼はも 日のことごと 夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万204)

万813番歌は神功皇后ゆかりの鎮懐石の話をしている。ここで「神ながら 神さび座す」は、昔の神功皇后代の事跡のことだから古くなっているとして言っているのではない。石があるのが深江の村の子負の原だからである。どうしてそこにあるかについて、題詞の「或」に、ウラ(占)に当たったから取って来たとしている。地名の「深江」は、江が陸に深く入り込んでいるところのことを想起させ、そのようなところはウラ(浦)と呼ばれていた。確かに当たっている。コフというところは元からあった地名である。神功皇后が産まれないようにしていた子に負う名にふさわしいところであった。偶然の一致に違いないのであるが、神が配剤したかのように受けとられた、ないしはそう受けとるように志向したのであった。そう受けとることは、言=事であるとする、筆者の提唱する言霊信仰において理にかなうことであった。だから、そんな言葉上の一致に対して、「神ながら 神さび座す」と形容しているのである。

万204番歌の「やすみしし 吾ご大君」、「高照らす 日の皇子」、「ひさかたの 天つ宮」はそれぞれコロケーションである。昔からそう言われてきており、これからもずっとそう言われてゆくことであろう。それはまるで神が定めた性質であるかのようであるということを解説するために、「神ながら 神と座せば」と投入している。そのように、言葉の表現がずっと続くように、事柄においても昼夜問わずにずっと五体投地して嘆いても、気持ちが収まることはない、と言っている。言=事であるとする、筆者の提唱する言霊信仰においてそうであると歌っているわけである。今日言われているような、この世に現前している天皇等を神格化して、あなた様は神のような存在だなどと言うものではなかったのである(注11)。

五

これまでに触れてきていない「神ながら」の例は次のとおりである。

①…… 天雲の 八重かき別きて 一に云はく、天雲の八重雲別けて 神下し 座せまつりし 高照らす 日の皇子は 飛ぶ鳥の 浄の宮に 神ながら〔神随〕 太敷きまして

万葉集では、柿本人麻呂作の38番歌と45番歌で、「神ながら 神さびせすと」という言い回しがある。

(吉野の宮に幸す時に、柿本朝臣人麻呂の作る歌)

やすみしし わご大君 神ながら 神さびせすと 吉野川 たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば たたなはる 青垣山 山神の 奉る御調と 春へは 花かざし持ち 秋立てば 黄葉かざせり 一に云はく、黄葉かざし 逝き副ふ 川の神も 大御食に 仕へ奉ると 上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す 山川も 依りて仕ふる 神の御代かも(万38)

軽皇子の安騎の野に宿りましし時に、柿本朝臣人麻呂の作る歌

やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子 神ながら 神さびせすと 太敷かす 京を置きて 隠口の 泊瀬の山は 真木立つ 荒山道を 石が根 禁樹押しなべ 坂鳥の 朝越えまして 玉かぎる 夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす 古思ひて(万45)

万38番歌は万36番歌の前に書かれている題詞「幸二于吉野宮一之時、柿本朝臣人麻呂作歌」の第二長歌である。

「神ながら 神さびせすと」という言い方は、神としてまさに、神にふさわしい振る舞いをする、という意味であると解されてきた(注1)。この場合、上に冠る語がその主語となり、「(やすみしし)吾ご大君」が神憑りしている、神としての地位に就いている、神の状態にあるものと捉えられている。それが通説となっていて、天皇が神になっている、あるいは、神扱いされているということに当たるから、天皇の神格化が起こっていたという言説へと展開している。本稿では、その理解の誤りについて検討する。柿本人麻呂が天皇を神格化した表現などどこにもないという解釈である。

「神ながら」という句は、万38番の長歌に続く反歌にも見える。

山川も 依りて仕ふる 神ながら たぎつ河内に 船出せすかも(万39)

鹿持雅澄・万葉集古義に、「[初めの]二句は神長柄の句へ直に続て意得べからず、第四句へつゞけて聞べし、山神河神までもより来てつかへ給ふ、その瀧つ河内の意なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1127501/226、漢字の旧字体は改めた)とある(注2)。これは尤もな見解である。

時代別国語大辞典に、「かむながら[神在随](副)神意のままに。ナは連体格の助詞、カラは本性・性格を示す名詞であろう。全体として副詞的に機能しながら、構成要素としてのカムが、独立に連体修飾語を受け、名詞としての性格を残している例もある。」(223頁)と解説されている。

古典基礎語辞典は、カムナガラの語釈として、「神の本性そのままに。神でおありになるままに。神にましますままに。」(382頁、この項、白井清子) とし、万45・4258番歌を用例に引いている。しかるに、「神の本性そのままに」と「神でおありになるままに」、「神にましますままに」は意味が違う。「神の本性そのままに」とは、「神の本性そのままに」何かがあらわれていると推定されるが、「神でおありになるままに」や「神にましますままに」では、何かが「神でおありになる、そのままに」、何かが「神にまします、そのままに」という意になる。神の血筋・素性・性質を被って何かが顕現しているのであって、すでに神と同一化していてその発露として神らしく振舞うということではない。

誤解していることはカムサブという語の解釈に透けて見える。時代別国語大辞典に、「かむさぶ[神古・神成](動上二)神に接尾語サブの接した語。①神々しい様子を呈する。古色を帯びて神秘的な様子が見える。植物・土地・岩などに多く用い、この意に用いることがもっとも多い。……②古びたものが神々しい様子を呈するところからいったものであるが、人間に用いて、単に老いている意となる。……③神にふさわしい振舞いをする。……【考】木や岩や山や森を叙述するのにこの語を多く用いるのは、それらが神のある所と感ぜられたためである。サブは古びるの意が原義で、それから、それらしく振舞う・それらしく見えるの意になった。カムブ・カムシムの語もほぼ同意と考えられる。カミサブの例も見える。」(222頁)とある。しかし、①②と③とでは語の理解に逆転が起こっている。

この点が十分に理解されないまま混同、あるいは混用するものとしているため、議論が前進していない(注3)。

カムサブという語に木や岩や山や森を表すのに使うことが多いのは、神がある所と考えられたからではなく、時が経過してそういう状態にあることを強調できる対象だからであろう。①②にも共通する要素である。変わらずにあるものとして見えたのである。②の、人について考えるなら、人は時が経過すると老いるから、その老いた状態をカムサブと言っている。①の不変なるものとは反対の様相を示すが、語義にある、時が経過した状態のこととしては同じことを指している。ここに、③の、神にふさわしい振舞いをする、という要素は介入しえない。

二

時代別国語大辞典の誤解は、カムカラという語にも見られる。「かむから[神随](名)神の性格。神の性格のゆえ。副詞的な意味をもってのみ使われる。カラは国カラ・山カラ・川カラなどのカラと同じく、本性・性質を意味する語であるが、理由を表わす形式名詞に近づいている。」(222頁)としている。誤解の陥穽を広げていっている。あげている用例は次のとおりである。

射水川 い行き廻れる 玉匣 二上山は 春花の 咲ける盛りに 秋の葉の にほへる時に 出で立ちて 振り放け見れば 神からや〔可牟加良夜〕 許多貴き 山からや 見が欲しからむ ……(万3985)

立山に 降り置ける雪を 常夏に 見れども飽かず 神からならし〔加武賀良奈良之〕」(万4001)

そらみつ 大和の国は 神からか〔可无可良可〕 ありがほしき 国からか 住みがほしき ありがほしき国は 蜻蛉島大和(琴歌譜12)

…… 泉の川に 持ち越せる 真木の嬬手を 百足らず 筏に作り 泝すらむ 勤はく見れば 神からならし〔神随尓有之〕(万50)

蜻島 大和の国は 神からと〔神柄と〕 言挙げせぬ国 ……(万3250)

カハカラの項では「川の性質。川そのもののもっている本性。」(207頁)、クニカラの項には「国柄」という漢字を当てて「国の備えている性格。」(264頁)と説明している。それで完結して誤謬は生まれていない。カムカラも同様に扱い、神の備えている性格のことと解すれば、時間の経過にかかわらず常にある性格のことを言っているとわかる。そのような常態的なことがらとは、常に同じように言葉を使って言い回すときに用いられていることを指しているのだと解されよう。皆が納得する形で一定の言い回しを獲得したら、安定的にずっとそう言い続けるから、それはまるで神がそこに宿っているかのようだと戯れに表しているわけである。「神からや」、「神からならし」、「神からか」と助詞、助動詞を伴って曖昧な表現になっているのは、言ってみればそういうことになるでしょう、と投げかける態度で表明しているからである。万3250番歌に「神からと」あるのは、呼び慣わされて通念となっていることを示している。

カムカラの間に連体助詞のナが入る形が上述の万39番歌に見える「神ながら」であり、同じ意味である。

山川も 依りて奉れる 神ながら たぎつ河内に 船出せすかも〔山川毛因而奉流神長柄多藝津河内尓船出為加母〕(万39)

山も依り、川も依り、奉るように、そういう言い回しはまるで神の本性であるかのようですが、ヨヨと流れ走る川の内へと船をお出しになるのでしょうか、そういうことなのでしょう。

かかり方は古義の指摘するとおりである。そして、二句目はマツレルと訓まれなければならない(注4)。山は山の御調(みつき)、川は川の御調を奉るからである。

「依る」のヨは乙類、ヨシノ(吉野)のヨも乙類、ヨシノはヨ(代)+シノ(篠)と捉えた時のヨも乙類、篠はフシ(節)に接続してヨ+ヨ+ヨ+ヨ+ヨ+……なるものとしてあり、シノ(篠)と呼ばれる竹類はカハ(皮)をつけたままでつながっていて、だから吉野の情景を表すのにカハ(河)が多用されている。ヨヨは水の溢れ流れるさまを表す擬態語である(注5)。そして、御調を苴(つと)にして奉る際、包装用に竹の皮を使ってくるんだ。

「シノ」(ヤダケ)

「シノ」(ヤダケ)三

「神ながら 神さびせすと」について用例ごとに具体的に検証してみよう。

万3985番歌は、「玉匣 二上山」を歌っている。貴重な櫛の入った箱には蓋がついており、そのフタの音がフタガミヤマ(二上山)にかかっている。時間の経過にかかわらずそういう形容を頂く山の名なのだからだろうか、はなはだ貴い、と言っていて、蓋を開けた箱の底(そこ)に櫛が納められているから、ソコバタフトキと洒落を言っている。カムカラ(ヤ)という語は、言葉遊びの次元でうまいことできていると言うための表現である。そして、ヤマカラ(ヤ)についても、蓋がついている山だというからか、人情として開けて中を見たくなる、と言っている。万4001番歌では、万年雪の性質、時間の経過にかかわらずにあることを、「神から」なことだと形容している。琴歌譜の例は、「そらみつ 大和の国」という常套句、コロケーションを「神から」なものとみて、いつもそうあるからアリ(有)を起こすための枕詞的用法になっている。言い出したら必ずつづけて口を突いて出てくるのは「神」のなせる業だと開き直っているのである。万50番歌は、通説に、「神ながらにあらし」と訓まれている。解釈としては同じである。枕詞「百足らず」は百に足りないイ(ソ)(五十)を導くから、そのイ音をもつイカダ(筏)にかかっているのと並んで、イソ音をもつイソハク(勤)様子に反映していることを常なることであると見て、「神ながら」(「神から」)であると形容している。万3250番歌では、「蜻島」はヤマトにかかる枕詞として常にあるから、そんなヤマトノクニという(国情や国体ではなく)言葉について、もはや議論の余地はない、とり立てて論う必要はない、だから「言挙げせぬ国」であると言っている。「蜻島 大和の国」というコロケーションが行われている様子について、「神から」なことだと形容しているばかりである(注6)。

「神ながら 神さびせすと」という句も、上の検討の延長線上に考えられようから、対象そのものを表す言葉ではなく、対象について表した、その表し方について表した、メタレベルでの形容であり、一連の歌の流れのなかにあっては、投入された挿入句に当たると考えられる。だからこそ長歌において現れている。万葉集の特に長歌の表現方法では、尻取り式に数珠つなぎの連綿的な修飾が多く用いられ、この場合も同様である。上からかかり、下へとかかって、言葉遊びを遊んでいる。

では、なぜ「神ながら 神さびせすと」と投入されているのだろうか。「~と」と引用符としてあるのだから、すぐ次に続く句にかかるはずである。だが、「~と」とあるなら動詞に続くとも思われて、現状では次のようにかかると解されている。

ほぼ同じように使われたと考えられる同じ人麻呂の用例なのに、かかり方が違っている。今までの理解は誤っているということである。筆者は、次のようにかかっていると考える。

万38番歌において、「神ながら 神さびせすと」が「吉野川」にかかる理由は、ヨシノなる言葉を、ヨ(節)+シノ(篠)と聞き分けて、それがヨ+ヨ+ヨ+ヨ+ヨ+……なるものであるとする頓智に捉え、代々続いてきてこれからも続くことを言い表していると考えて、そのような言葉が地名にあらわれている(注7)ことが、古くからずっとそうであったように、神が定めた性質によっているかのように所与のものだということを言いたいがため、「神ながら 神さびせすと」という定型句(注8)を差し挟んでいるわけである。

したがって、結句に「神の御代かも」とあるのは、ヨシノなる名を負っている土地だから、神代の昔からあって、同じ状況が今も続いているものとし、そのことの不思議さを示そうとして「かも」と詠嘆している。地名の解釈、それもこじつけととれるものだから、「かも」とでも付けておくしかないのである。

四

万45番歌は、「軽皇子宿二于安騎野一時柿本朝臣人麻呂作歌」で、軽皇子がイニシエーションのために出掛けた時の歌である。応神天皇がそうであったように、自らの名を確認するために出掛けている(注9)。呼ばれるものとしての名に加えて、呼ぶものとしての名を自ら獲得することが課題であった。今日的解釈でいえば、青年心理学におけるアイデンティティの獲得作業である。安騎の野歌群は、軽皇子が自らの名を自らのものとして受け止めて、自ら発するに足る力を得る機会であった。すなわち、軽皇子と呼ばれているのがどういう意味なのか自ら悟ったのである。カル(軽)なのだから、野に出かけて、草をカル(刈)ことが行われた。名に負う存在として自ら名を体現することが求められたのである。古代において、名に負う存在が社会的人格として認められ、名に負うことで人はコト(事)がコト(言)となり、社会的存在となる。安騎の野の巡幸も、成年式として仕組まれており、カル(軽)の皇子と名に負っているから、カル(刈)ことが成年式の第一目標であった。だから、「軽皇子宿二于安騎野一」こと、すなわち、野宿をしに出掛け、草を刈って庵(蘆)を作ったのであった。

万45番歌において、「神ながら 神さびせすと」が「太敷かす」にかかっている。万36番歌に、「…… 山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば ……」とあり、宮を建造するのに太い柱を設置することをいう言葉である(注10)。一般の住居ではないから太い柱を使うのである。庶民は竪穴式住居に暮らしていた。細い柱をたくさん並べ立てて茅(かや)をめぐらせて土座に筵を敷いて生活空間としていた。対して宮とするところは高床式に建てており、板張りの床が宙に浮いている。太い柱を直立させているからできるのである。そんなことをしている場所はミヤコである。ミヤコという語は、ミヤ(御屋・御舎)のあるところという意味で、ミヤとは、天皇の住居とともに神社のことも指す。同様に高床式建築である。「太敷かす 京」という句は、形容として当たり前である。万45番歌においては、「神ながら 神さびせすと」の前にも「やすみしし わご大君」、「高照らす 日の皇子」と、当然の形容のほどこされた常套句が並んでいる。言葉の表現の上で当たり前に飾られる句をうけて、同様の当たり前の形容が行われる句を導いている。長歌において言葉をあやなすのに、尻取り式の数珠つなぎであえてだらだらと冗漫に歌い続けようとしている。そうしたいから、「神ながら 神さびせすと」というメタ・メッセージを咬ませているのである。

以上が「神ながら 神さびせすと」という修辞表現の本質である。古くからずっとそうであったように、神が定めた性質によっているかのように、という意味合いを示すことで、歌の作者、歌い手である人麻呂は、言辞の責任を負うことなく済ますことができた。方便的な挿入文句ということもできよう。

類似する形の「神ながら 神……」という例も、「神ながら 神さびせすと」の修辞表現と同相である。

筑前国怡土郡深江の村子負の原に、海に臨める丘の上に、二つの石有り。大きなるは長さ一尺二寸六分、囲一尺八寸六分、重さ十八斤五両、小さきは長さ一尺一寸、囲一尺八寸、重さ十六斤十両、並皆に楕円にして、状は鶏の子の如し。其の美好しきは論ふに勝ふべからず。所謂径尺の璧是なり。或に云はく、此の二つの石は肥前国彼杵郡平敷の石なり、占に当りて取れりといふ。深江の駅家を去ること二十許里にして、路の頭に近く在り。公私の徃来に、馬より下りて跪拝せずといふこと莫し。古老相伝へて曰はく、「徃者息長足日女命、新羅国を征討けたまひし時に、玆の両つの石を用ちて、御袖の中に挿着みて、鎮懐と為たまふ。実は是、御裳の中なり。所以、行く人此の石を敬拜す」といふ。乃ち歌を作りて曰はく、

かけまくは あやに畏し 足日女 神の命 韓国を 向け平らげて 御心を 鎮めたまふと い取らして 斎ひたまひし 真珠なす 二つの石を 世の人に 示したまひて 万代に 言ひ継ぐがねと 海の底 沖つ深江の 海上の 子負の原に 御手づから 置かしたまひて 神ながら 神さび座す 奇魂 今の現に 貴きろかむ(万813)

弓削皇子の薨りましし時に置始東人の作る歌一首并せて短歌

やすみしし 吾ご大君 高照らす 日の皇子 ひさかたの 天つ宮に 神ながら 神と座せば 其をしも あやに畏み 昼はも 日のことごと 夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万204)

万813番歌は神功皇后ゆかりの鎮懐石の話をしている。ここで「神ながら 神さび座す」は、昔の神功皇后代の事跡のことだから古くなっているとして言っているのではない。石があるのが深江の村の子負の原だからである。どうしてそこにあるかについて、題詞の「或」に、ウラ(占)に当たったから取って来たとしている。地名の「深江」は、江が陸に深く入り込んでいるところのことを想起させ、そのようなところはウラ(浦)と呼ばれていた。確かに当たっている。コフというところは元からあった地名である。神功皇后が産まれないようにしていた子に負う名にふさわしいところであった。偶然の一致に違いないのであるが、神が配剤したかのように受けとられた、ないしはそう受けとるように志向したのであった。そう受けとることは、言=事であるとする、筆者の提唱する言霊信仰において理にかなうことであった。だから、そんな言葉上の一致に対して、「神ながら 神さび座す」と形容しているのである。

万204番歌の「やすみしし 吾ご大君」、「高照らす 日の皇子」、「ひさかたの 天つ宮」はそれぞれコロケーションである。昔からそう言われてきており、これからもずっとそう言われてゆくことであろう。それはまるで神が定めた性質であるかのようであるということを解説するために、「神ながら 神と座せば」と投入している。そのように、言葉の表現がずっと続くように、事柄においても昼夜問わずにずっと五体投地して嘆いても、気持ちが収まることはない、と言っている。言=事であるとする、筆者の提唱する言霊信仰においてそうであると歌っているわけである。今日言われているような、この世に現前している天皇等を神格化して、あなた様は神のような存在だなどと言うものではなかったのである(注11)。

五

これまでに触れてきていない「神ながら」の例は次のとおりである。

①…… 天雲の 八重かき別きて 一に云はく、天雲の八重雲別けて 神下し 座せまつりし 高照らす 日の皇子は 飛ぶ鳥の 浄の宮に 神ながら〔神随〕 太敷きまして