2.日米開戦(続き2)

日本の政策決定者は時間が経てば経つほど、日本が不利になると認識していたので、日本は、アメリカと開戦しても、短期間で終結したかった。

そのための終結のシナリオを、作成していた。

2.4.戦争終結のシナリオ

開戦前の昭和16年11月15日、大本営政府連絡会議に提出された「対米英蘭戦争終末促進に関する腹案」がその終結案であった。

この「腹案」は陸軍省軍務局軍務課の高級課員石井秋穂大佐と海軍省軍務局第二課の高級課員藤井茂大佐の合作によるもので、起案の後、陸軍省参謀本部、海軍省、軍令部を回り、大本営政府連絡会議で起案どおり採択された。

その内容は以下のとおりである。

(方針)

1.極東に於おける米、英、蘭の拠点を攻撃して「自存自衛」の態勢を確立する。

さらに、積極的な攻勢によって中国の蒋介石政権を降伏させる。

独、伊と提携して、先ず、英国を降伏させて米国の戦争継続の意欲を喪失させる。

2.極力、戦争相手国の増加を防ぎ、 第三国を日本の味方にする。(大戦中日本に宣戦布告をした国は 52カ国=含未承認国)

(具体的には)

日本は速やかに武力を行使してアジア及び西南太平洋にある米、英、蘭の拠点、基地、根拠地を攻撃して戦略的に優位な態勢を作る。

重要な資源地域と主要な交通線を確保して「長期自給」の態勢を整備する。

手段を尽くして適当な時期に米海軍の主力を誘い出してこれを撃滅する。

1.日独伊が協力して、まず、英国の降伏を図る。

2.日独伊は協力して、対英作戦と並行して米国の戦意を喪失させる。

3.中国に対しては、対米英蘭戦争、特に其の作戦の成果を活用して援蒋ルート(蒋介石へ支援物資を送るための輸送路)の断絶、抗戦力の減殺を図り、中国にある租界を掌握、南洋の華僑を日本側に導き、作戦の強化等の手段を積極的に利用して蒋介石政権を降伏させる。

4.日本は南方作戦の間は、極力、ソ連との戦争を防止する。独ソ両国を講和させソ連を枢軸側へ引き入れ、日本とソ連の関係を調整しつつ、場合によってはソ連のインド、イラン方面への進出を助長する。

5.仏印に対しては現施策を継続し、タイに対しては日本の施策に協調するように誘導する。

6.常時、戦局の推移、国際情勢、敵民心の動向等に対して周密な監視、考察を加へつつ戦争終結のため次の機会を捉える。

(イ)南方に対する作戦の主要段落

(ロ)中国に対する作戦の主要段落特に蒋介石政権の屈伏

(ハ)欧州戦局の情勢変化の好機、特に英本土の屈伏、独ソ戦の終末、対インド施策の成功。

このためにすみやかに南米諸国、スウェーデン、ポルトガル、ローマ法王庁に対して外交と宣伝を強化する。

日独伊三国は単独不講和を取極めると共に英国の屈伏時には、直には講和せず英国をして米国を和平へ誘導するように施策する。

対米和平の促進策としては、南洋方 面で生産される錫、ゴムの供給及びフィリピンの取扱に考慮する。

この「腹案」は現時点から見ると、 都合の良すぎる、つまり、自分が思った通りに世界は動く、と言っているような印象を受けるが、提出された時には比較的よくできた案とされた。

政府、陸海軍の世界情勢の分析力、情報の収集力のレベルの低さによるもので、これが限界であった。

2.5.開戦後の状況

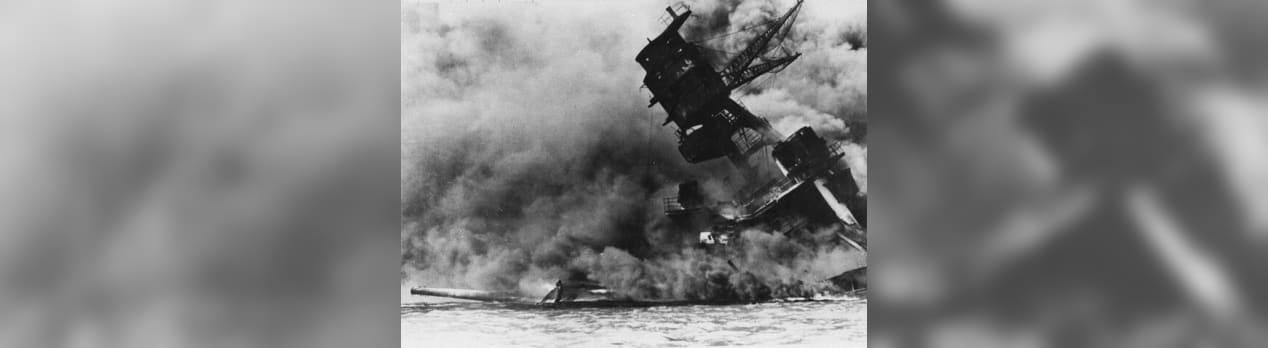

2.5.1.真珠湾攻撃

当初、海軍省軍務局や作戦部はこの真珠湾攻撃に大反対であった。

「日米戦では武力で米国を屈服させることは不可能である。

対米戦に突入する以上、当然戦争の早期終結を考えねばならず、それにはある一点で妥協をする必要がある。

そのためには、フィリピンをやってもどこをやっても構わないが、ハワイ攻撃のようなアメリカを強く刺激する作戦だけは避けるべきだ」という意見で、攻撃自体の危険性もさることながら、米国世論の激変を危惧したものであった。

しかし、山本五十六は、真珠湾攻撃を主張した。

さらに、この作戦が認められなければ、連合艦隊司令長官を辞職すると軍令部を脅してまでもこの作戦を強行した。

アメリカとの協調を望んでいた山本五十六はなぜ、このような「奇襲攻撃」を選んだのだろうか。

それは、米国に短期間で手痛い打撃を連続的に与え、米国民の継戦意志をくじき、そのタイミングで日本側は外交で大幅な譲歩を示して講和にこぎつける、ことが狙いだった、と言われている。

真珠湾攻撃の戦果は予想以上だった。

ところが、米国では期待したような戦意喪失はみられず、逆に戦争突入の意志を固めた。

厭戦ムードであった米国は一気に参戦へと進んだのである。

山本五十六の作戦は戦術的には大成功であったが、基本的な戦略、つまりアメリカを参戦させないという方針を狂わせたのである。

そしてそれは、「リメンバーパールハーバー」の掛け声とともに、米国が本腰を入れて参戦し、日本の壊滅を目指すことになるのである。

この真珠湾攻撃で、日本海軍は「甲標的」という、特殊潜航艇を使用している。

甲標的は、真珠湾送深くまで侵入し、空襲と同時に湾内に停泊中の米軍艦艇を雷撃するという手筈となっていた。

この時5隻(二人乗り)が出撃し、座礁した艇の一人が意識不明の状態で捕虜となり、他は9人全員が戦死した。

海軍はこの真珠湾攻撃に参加した甲標的部隊のことを「特別攻撃隊」と称した。

「甲標的」の詳細については後で述べる。

<下の写真は江田島の第一術科学校の甲標的甲型>

2.5.2.開戦直後日本の快進撃

開戦直後は日本軍の快進撃が続いた。

日本軍は猛烈な勢いで東南アジアおよび太平洋の島々を攻め、欧米の植民地であったそれらの地域を攻め落とし、さらに年が明けた1942年(昭和17)2月、アジアにおけるイギリスの一大拠点であったシンガポールを陥落させた。

また、開戦の最大の目的であったオランダ領東インド(蘭印、現在のインドネシア)の油田地帯を攻略した。

各地で連合国軍に勝利をおさめ、開戦から半年弱で東南アジア全域と北半球の太平洋のほぼ西半分を勢力下に収めた。

しかし日本軍の快進撃は、アメリカ軍の早急な軍備増強によりおよそ半年でストップする。

2.5.3.戦線の停滞と形勢逆転

日本が予想していたよりも、遥かにアメリカの反撃の立ち上がりが早かった。

宣戦布告の4ヶ月後の昭和17年(1942年)4月18日に航空母艦ホーネットから発進したB-25双発爆撃機ミッチェル16機が、太平洋戦争で初めて日本本土攻撃をした。

爆撃機は日本列島を横断して、中国大陸に到着し、パイロットはパラシュートで脱出した。

今まで劣勢だったアメリカ国内はこの空襲によって沸き立った。

爆撃したのは東京、川崎、横須賀、名古屋、神戸である。

この空襲は爆撃機隊の指揮官であったジミー・ドーリットル中佐の名前をとって、ドーリットル空襲と呼ばれるようになった。

同年6月には、ハワイ西方の「ミッドウェー島」を攻略しようとした日本の空母部隊が、アメリカ軍空母部隊の待ち伏せを受けて大敗北し、続いて8月、オーストラリア北方の「ガダルカナル島」で日本軍が築いていた飛行場をアメリカに奪取されたことから、それを取り戻そうとした日本軍との間で、幾度にもわたる激しい戦いが起きたが、結局このガダルカナル島を取り戻せず、昭和18年(194年2月に撤退することになる)

2.5.4.追いつめられる日本

昭和18年以降、日本軍の敗色が濃くなっていった。

太平洋の島々は相次いで米軍の攻勢にあい、玉砕していった。

また東南アジア戦線でも日本軍は大打撃を受ける。

そして、連合国軍の沖縄・本土侵攻も予測される状況となっていった。

<戦時中の需給 単位千KL>

2.6.計画の蹉跌と日本政府の無謬性

開戦初期には思惑通り日本軍の攻勢が続いたが、この攻勢は1年と続かなかった。

何故、このような大局を見失った判断をしてしまったのか?

これは日露戦争勝利の成功体験がもたらした蹉跌かもしれない。

そもそもアメリカが一時的に局地戦で敗北を喰らっても、和平のテーブルに就く理由が全くなかった。

それは日露戦争の時の状況とはまったく違っていたからである。

当時のロシアは、強国ではあったが豊かではなかった。

それに、国民の戦意は低かった。

そして、戦争の長期化は財政の破綻と市民革命をもたらす事が必至だったので、日本との和平に応じるしかなかったのだ。

しかし、アメリカは、これとはまったく逆だった。

おカネも資源も有り余っており、真珠湾攻撃を受け国民の戦意も強固になったのだ。

しかも、戦争を続ければ続けるほど、西欧やソ連や中国に恩を売ることが出来、戦後世界に影響力を与えられるという情勢だったのだ。

開戦から1年過ぎたところで、日本が当初描いていた計画と大幅な乖離が生じてきている。

この時点で何故、敗北を認め講和をしなかったのか?

当初計画では日本は、長期戦に持ち込まず早期に戦勝側として有利な立場でアメリカに講和を求める計画だった。

その理屈では、形勢が不利になった場合は、長期戦で泥沼にはまり、致命的な敗北を受ける前に逆に講和を求めても不思議では無い筈である。

しかし、当時講和を模索した様子は無い。

やはり、計画の失敗や決断の過ちを認められないからなのか?

昔から続く政府、お上の無謬性の原則なのであろうか。

つまり、失敗したときのことを考えたり、議論したりしてはならないと。

そして、一部の指導者は現実を直視せずに、死ぬ気になって頑張れば勝てるなどの精神論に辿り着くのであった。

精神論は必ずしも否定するものではない。

しかしそれには前提がある。

例えば、スポーツなどの競い合うなかで、体力、技術にそれ程の差がない場合やはり最後は精神力がものをいうからである。

逆に言うと、体力、技術等に大きな差がある場合は、精神を鍛えるのに集中するのではなく、合理的な体力や技術の向上を目指すべきであるということである。

結果論ではあるが、もしもこの開戦が半年遅れていたらこの大戦は起こらなかったのではないかと思う。

政府が軍部やマスコミの強硬論に屈せずもう少し優柔不断に引き延ばしていたら、状況は変わっていたと思う。

なぜなら、半年後にはドイツの勢いに陰りが見え始めており、ドイツの英米への牽制も期待できなくなっていくからである。

このため東南アジアや太平洋の広い戦場において、日本が一国で英米蘭に立ち向かうという決断は出来なかったのではないかと思うからである。

後からあれこれ言うのは容易い事である。

とはいえ、事実を知れば知るほど、「もしも」という言葉も、脳裏をよぎる。

ともあれ、日本軍は米国の物量に圧倒され、対応する手段を見いだせないでいた。

しかし軍部はやがて、この物量に対応する手段として、特攻隊という決死隊の発想にいたる。

つまり、逆転できないほどの体力差を、特攻という精神力で補おうとし、またそれが可能であると考えたのである。

『(日米開戦)の節終わり』

<続く>