ヤフオクで入手した中古の反射望遠鏡:R100S[1-2]のメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)を行った結果を記す。

(1)反射望遠鏡のメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)概要

a.斜鏡の光軸調整[3-9]

・使用物品

-IoSystemsInc 光軸修正アイピース 31.7mm径 アメリカンサイズ Chesire(チェシャ)型

-プラスドライバー等

b.主鏡の光軸調整[3]

・使用物品

-プラスドライバー等

(2)反射望遠鏡のメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)結果

a.斜鏡の光軸調整

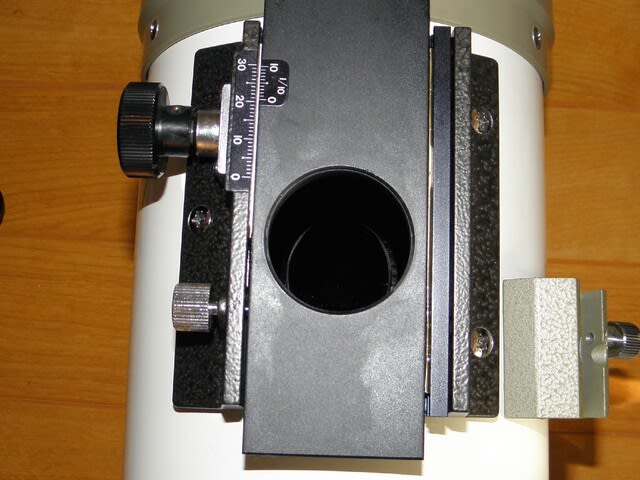

・光軸修正アイピースをR100Sの接眼部に取り付け、アイピースの小さな穴から覗きながら、斜鏡の光軸調整ネジを調整する

・具体的には、アイピースの十字線、主鏡のセンターマーク、斜鏡に映った十字線が重なるように、斜鏡の光軸調整ネジを調整した[6]

光軸修正アイピースから覗いた斜鏡の光軸調整の様子

※光軸がほぼ合った状態

b.主鏡の光軸調整

・主鏡の光軸修正は、必ず斜鏡の光軸修正が完了した後に行う[6]

・R100Sをポルタ経緯台に取り付け、恒星(今回はリゲル[11]を使用)を視野に導入する

・ピントをずらした状態で、その像を確認しながら、参考文献[3]の情報をもとに主鏡セルの引きネジ、押しネジを調整する

主鏡調整後のピントをずらした状態の恒星像(1280x768)

OLYMPUS E-PL6, R100S 600mm x2(バロー)x2(デジタルテレコン) F12(合成値)

動画撮影モード, 600mm x2(バロー) x2(デジタルテレコン), F12(合成値), 自動露出, 1920x1080, 29.97fps

※バローレンズ:IoSystemsInc Tネジ付 2X マルチバローレンズ 31.7mm径[10]

※主鏡の調整なしの状態で、光軸はほぼ合っていた

主鏡調整後のリゲル(640x480)

OLYMPUS E-PL6, R100S 600mm x2(バロー)x2(デジタルテレコン) F12(合成値)

動画撮影モード, 600mm x2(バロー) x2(デジタルテレコン), F12(合成値), 自動露出, 1920x1080, 29.97fps

※リゲルB(矢印)が確認できる

・口径:100mm

・ドーズの分解能:1.16"

・イメージセンサ分解能:1.29"相当

(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm)

(3)まとめ

中古の反射望遠鏡:R100Sのメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)を試みた。

R100Sの斜鏡、および、主鏡の光軸調整する手順を確認するとともに、実際にその光軸調整を試行した。

今後は、メンテナンス後の中古のR100Sを用いて、都内のベランダから天体観察を行っていきたい。

参考文献:

(1)ビクセンNEWポラリスR-100S

(2)ニュートン式望遠鏡-Wikipedia

(3)光軸の合わせ方

(4)4-5.R-100Sの光軸調整と鏡の洗浄

(5)R150Sの整備

(6)反射望遠鏡の光軸調整

(7)反射望遠鏡の主鏡をクリーニングする

(8)洗うこと以外で大変だったR200SS主鏡洗浄

(9)光軸調整 ポチったけれど、この封印が目に入らぬか!

(10)バローレンズ-Wikipedia

(11)リゲル-Wikipedia

(12)R100Sのメンテナンス-goo blog

(1)反射望遠鏡のメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)概要

a.斜鏡の光軸調整[3-9]

・使用物品

-IoSystemsInc 光軸修正アイピース 31.7mm径 アメリカンサイズ Chesire(チェシャ)型

-プラスドライバー等

b.主鏡の光軸調整[3]

・使用物品

-プラスドライバー等

(2)反射望遠鏡のメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)結果

a.斜鏡の光軸調整

・光軸修正アイピースをR100Sの接眼部に取り付け、アイピースの小さな穴から覗きながら、斜鏡の光軸調整ネジを調整する

・具体的には、アイピースの十字線、主鏡のセンターマーク、斜鏡に映った十字線が重なるように、斜鏡の光軸調整ネジを調整した[6]

光軸修正アイピースから覗いた斜鏡の光軸調整の様子

※光軸がほぼ合った状態

b.主鏡の光軸調整

・主鏡の光軸修正は、必ず斜鏡の光軸修正が完了した後に行う[6]

・R100Sをポルタ経緯台に取り付け、恒星(今回はリゲル[11]を使用)を視野に導入する

・ピントをずらした状態で、その像を確認しながら、参考文献[3]の情報をもとに主鏡セルの引きネジ、押しネジを調整する

主鏡調整後のピントをずらした状態の恒星像(1280x768)

OLYMPUS E-PL6, R100S 600mm x2(バロー)x2(デジタルテレコン) F12(合成値)

動画撮影モード, 600mm x2(バロー) x2(デジタルテレコン), F12(合成値), 自動露出, 1920x1080, 29.97fps

※バローレンズ:IoSystemsInc Tネジ付 2X マルチバローレンズ 31.7mm径[10]

※主鏡の調整なしの状態で、光軸はほぼ合っていた

主鏡調整後のリゲル(640x480)

OLYMPUS E-PL6, R100S 600mm x2(バロー)x2(デジタルテレコン) F12(合成値)

動画撮影モード, 600mm x2(バロー) x2(デジタルテレコン), F12(合成値), 自動露出, 1920x1080, 29.97fps

※リゲルB(矢印)が確認できる

・口径:100mm

・ドーズの分解能:1.16"

・イメージセンサ分解能:1.29"相当

(イメージセンサ画素ピッチ:3.74μm)

(3)まとめ

中古の反射望遠鏡:R100Sのメンテナンス(斜鏡および主鏡の光軸調整)を試みた。

R100Sの斜鏡、および、主鏡の光軸調整する手順を確認するとともに、実際にその光軸調整を試行した。

今後は、メンテナンス後の中古のR100Sを用いて、都内のベランダから天体観察を行っていきたい。

参考文献:

(1)ビクセンNEWポラリスR-100S

(2)ニュートン式望遠鏡-Wikipedia

(3)光軸の合わせ方

(4)4-5.R-100Sの光軸調整と鏡の洗浄

(5)R150Sの整備

(6)反射望遠鏡の光軸調整

(7)反射望遠鏡の主鏡をクリーニングする

(8)洗うこと以外で大変だったR200SS主鏡洗浄

(9)光軸調整 ポチったけれど、この封印が目に入らぬか!

(10)バローレンズ-Wikipedia

(11)リゲル-Wikipedia

(12)R100Sのメンテナンス-goo blog