宇都宮周辺には、天祭(五穀豊穣、息災を祈願する)のために使用する建造物(天棚)が、多くの地区で江戸時代後期から作られました。天棚は車輪がなく、二階造りが特徴です。昭和になって天祭が行われなくなった地区が多いのですが、この東下ヶ橋地区では、平成28年に64年ぶりに地区の皆さんの尽力で復活し、復活以降は3年毎の開催とし、今回が2回目の開催となりました(令和元年七月二十七日)。

天棚の全体像(東下ヶ橋地区)

この天棚は、慶應二年に作られ、大工棟梁は宇都宮石町の梶倉蔵、彫工は礒辺義兵衛敬信(松需、嶺斎)と結城の野村幸吉になります。

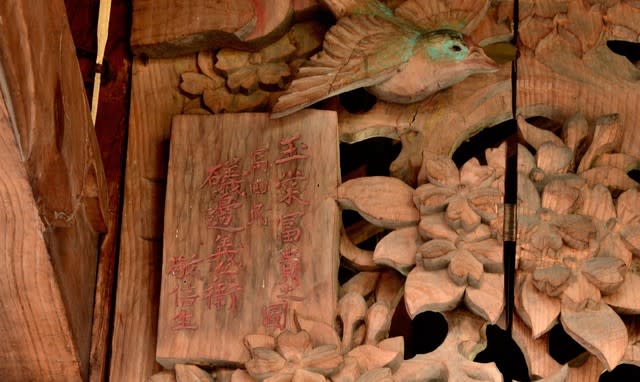

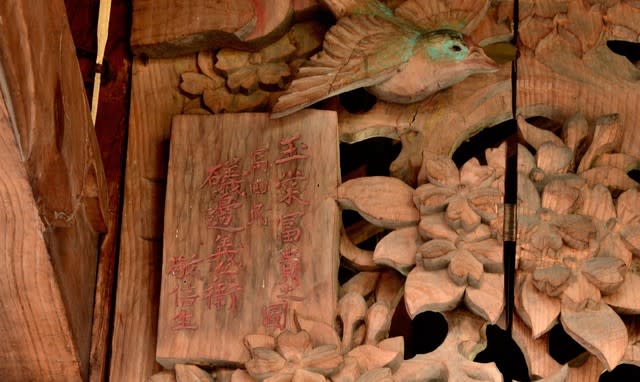

2階部分の板の墨書

祭りの概要

2階の部屋の中に御神体の書かれた掛軸を掛け、お供え物(穀物、魚等)を置きます。1階屋根前方に3名の白装束の方(行人)が立ち、その方の掛け声で、天棚の周りを地元の方(若者)が回りながら祈願します。

1階部分の前の柱(向かって右)の下部の親子の猿ですが黒光りしています。天棚周囲を回った地元の方が周回ごとに撫でたためだそうです。

●天棚の彫物の紹介

・前方部の全体像

・1、2階の鬼板-1階(龍、左端に嶺斎の銘)、2階(飛龍)

・2階部の拡大

・1階部の拡大

・2階の前面

・1階の前面

・同拡大

・左上部の 礒辺敬信の銘

・向かって右側面の全体像

・向かって右側面の2階部

拡大

・向かって右側面の1階部(高欄下)

・向かって左側面の全体像(倉に収納状態)

・向かって左側面の2階部

・向かって左側面の1階部

・後面の全体像

・後面の2階部の鬼板+懸魚

・後面の1階部の鬼板+懸魚

・後面の1階部 羽目

・後面の1階部 高欄下

-彫刻づくしの天棚です。2階部分があるため、屋台よりも彫物のパーツが多くなります。

製作当時の東下ヶ橋の先人が、地元のプライドを見せようとしたと感じます。

また、3年前に64年ぶりに天祭を復活した苦労は大変なものだったと思います。

今回の見学に際し、地区の皆様には良くして頂きました。感謝申し上げます。

*参考文献:住吉晴(河内町文化財保護審議委員)『河内町の屋台と天棚』、平成19年

(河内町は合併して現在は宇都宮市)

旧河内町では、屋台6台、天棚13台(一部部材のみ)があります。

(追記)梶倉蔵(大工棟梁)と礒辺敬信(彫工)の組み合わせですが、宇都宮市の徳次郎の「一番 西根屋台」も同じです。 タコの題材等共通する点があります。

天棚の全体像(東下ヶ橋地区)

この天棚は、慶應二年に作られ、大工棟梁は宇都宮石町の梶倉蔵、彫工は礒辺義兵衛敬信(松需、嶺斎)と結城の野村幸吉になります。

2階部分の板の墨書

祭りの概要

2階の部屋の中に御神体の書かれた掛軸を掛け、お供え物(穀物、魚等)を置きます。1階屋根前方に3名の白装束の方(行人)が立ち、その方の掛け声で、天棚の周りを地元の方(若者)が回りながら祈願します。

1階部分の前の柱(向かって右)の下部の親子の猿ですが黒光りしています。天棚周囲を回った地元の方が周回ごとに撫でたためだそうです。

●天棚の彫物の紹介

・前方部の全体像

・1、2階の鬼板-1階(龍、左端に嶺斎の銘)、2階(飛龍)

・2階部の拡大

・1階部の拡大

・2階の前面

・1階の前面

・同拡大

・左上部の 礒辺敬信の銘

・向かって右側面の全体像

・向かって右側面の2階部

拡大

・向かって右側面の1階部(高欄下)

・向かって左側面の全体像(倉に収納状態)

・向かって左側面の2階部

・向かって左側面の1階部

・後面の全体像

・後面の2階部の鬼板+懸魚

・後面の1階部の鬼板+懸魚

・後面の1階部 羽目

・後面の1階部 高欄下

-彫刻づくしの天棚です。2階部分があるため、屋台よりも彫物のパーツが多くなります。

製作当時の東下ヶ橋の先人が、地元のプライドを見せようとしたと感じます。

また、3年前に64年ぶりに天祭を復活した苦労は大変なものだったと思います。

今回の見学に際し、地区の皆様には良くして頂きました。感謝申し上げます。

*参考文献:住吉晴(河内町文化財保護審議委員)『河内町の屋台と天棚』、平成19年

(河内町は合併して現在は宇都宮市)

旧河内町では、屋台6台、天棚13台(一部部材のみ)があります。

(追記)梶倉蔵(大工棟梁)と礒辺敬信(彫工)の組み合わせですが、宇都宮市の徳次郎の「一番 西根屋台」も同じです。 タコの題材等共通する点があります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます