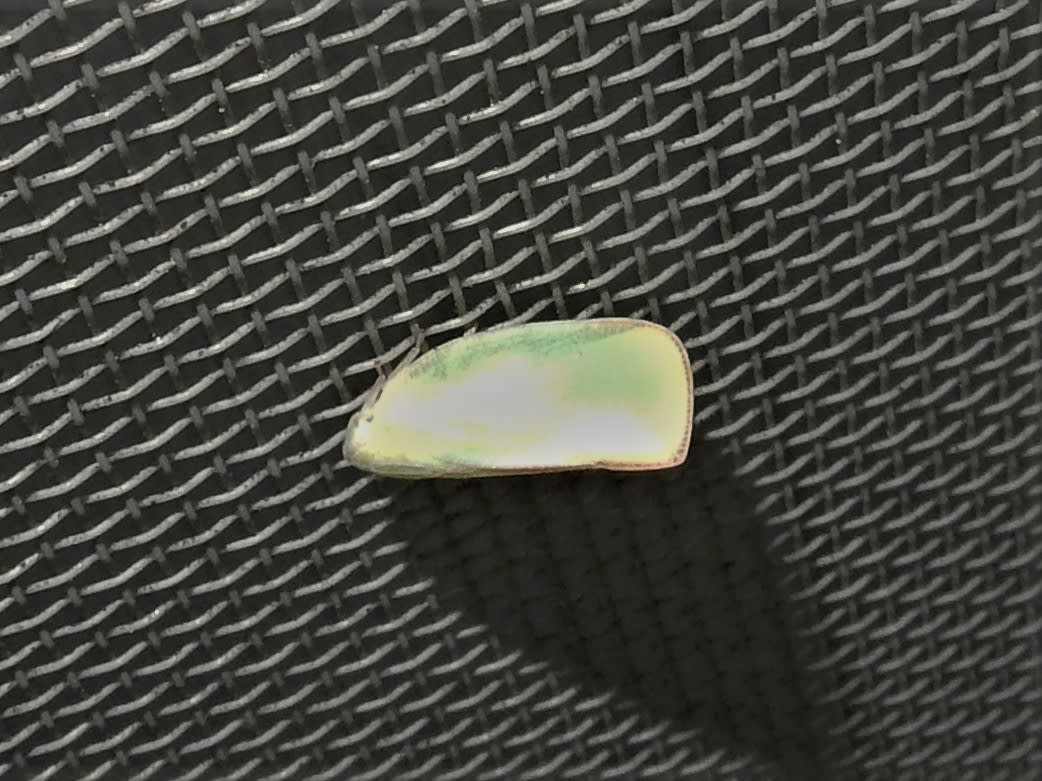

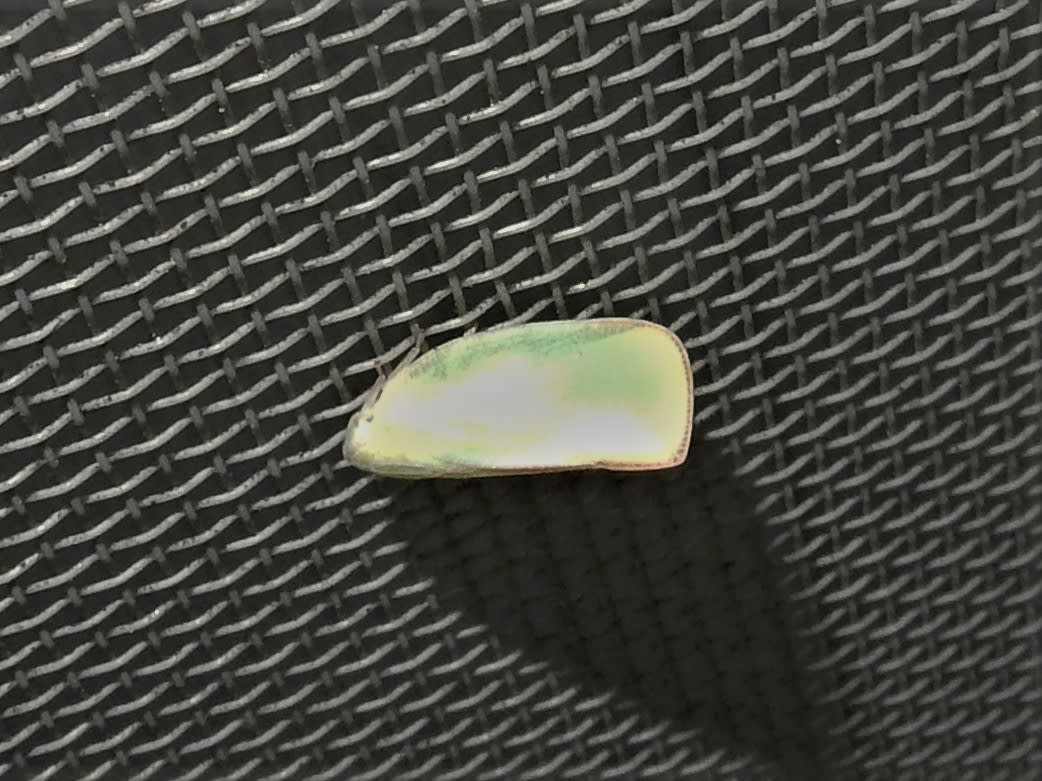

キノカワハゴロモ。

台風が嫌いなのは、何も人間様ばかりではないようで。

施設の壁やら

網戸やら

サッシやらに

多数のキノカワハゴロモ。

普段は樹の皮に擬態しているので、

KONASUKEはまだ、樹皮にいるところを撮ったことがありません(恥)

過去の写真は全て、嵐の際中か直後に、施設の壁で撮ったもの。

そう考えると、この虫は、人工物で嵐を避ける傾向があることが窺えます。

今回は存在証明(アリバイ)写真なので、ピントが合ってない写真、露出が合ってない写真が多数あることをお詫びします。

KONASUKEが、昼休みの残り時間でザッと調べただけで、15匹確認できました。

どこにそんなに隠れていたのか?

まぁ、樹皮なんでしょうけど(笑)

さて、こちらはアミガサハゴロモ。

施設の周辺では、圧倒的に個体数が多いハゴロモ類です。

サンバ・ダンサーの生れの果て(笑)

これがキノカワに次いで多く見られました。

計8匹。

意外と少ないですね。

予想外に多かったのは、アオバハゴロモ。

施設の周辺では、それほど個体数が多いとは思えないのですが。

アミガサとほぼタイの7匹。

ベッコウハゴロモは、1匹のみ。

スケバハゴロモに至っては0。

これらは、そもそも施設周辺での個体数が少ないので、データとしては当てになりません。

よし、話をまとめよう(アニメ「つくもがみ貸します」の「五位」風に(笑))

キノカワハゴロモ・・・15匹

アミガサハゴロモ・・・ 8匹

アオバアゴロモ ・・・ 7匹

ベッコウハゴロモ・・・ 1匹

スケバハゴロモ ・・・ 0匹

考えてみると、キノカワとアオバは同じグループ。

似たような習性があったとしても、不思議ではありません。

なので圧倒的多数のアミガサとアオバが近い数になったのかも知れません。

キノカワハゴロモのデータ

カメムシ目アオバハゴロモ科

体長:約12mm

分布:本州、四国、九州

本来は南西諸島に分布していたが、北上している

成虫の見られる時期:8月~10月

エサ:木の汁

参考:虫ナビ

アミガサハゴロモのデータ

分類:カメムシ目ハゴロモ科

体長:10~14mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月~9月

エサ:カシの汁

メモ:幼虫は、腹の先に、ロウ状の物質で出来た羽根のような構造を付けている。

KONASUKEはサンバ・ダンサーって呼んでいる。

「茨城の昆虫生態図鑑」では、「数は多くない」とあるが、施設の周辺では、最も個体数の多いハゴロモ類。

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

アオバハゴロモのデータ

分類:カメムシ目アオバハゴロモ科

翅の端までの長さ::9~11mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月下旬~10月上旬

エサ:多食性。

ミカン類、クリ、サクラ、ウメ、アジサイ類、ヤブガラシなどを好むようだ

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

ベッコウハゴロモのデータ

分類:カメムシ目ハゴロモ科

翅の端までの長さ:9~11mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月下旬~10月初旬

エサ:クズ、ウツギ、クワ、柑橘類などの汁

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

台風が嫌いなのは、何も人間様ばかりではないようで。

施設の壁やら

網戸やら

サッシやらに

多数のキノカワハゴロモ。

普段は樹の皮に擬態しているので、

KONASUKEはまだ、樹皮にいるところを撮ったことがありません(恥)

過去の写真は全て、嵐の際中か直後に、施設の壁で撮ったもの。

そう考えると、この虫は、人工物で嵐を避ける傾向があることが窺えます。

今回は存在証明(アリバイ)写真なので、ピントが合ってない写真、露出が合ってない写真が多数あることをお詫びします。

KONASUKEが、昼休みの残り時間でザッと調べただけで、15匹確認できました。

どこにそんなに隠れていたのか?

まぁ、樹皮なんでしょうけど(笑)

さて、こちらはアミガサハゴロモ。

施設の周辺では、圧倒的に個体数が多いハゴロモ類です。

サンバ・ダンサーの生れの果て(笑)

これがキノカワに次いで多く見られました。

計8匹。

意外と少ないですね。

予想外に多かったのは、アオバハゴロモ。

施設の周辺では、それほど個体数が多いとは思えないのですが。

アミガサとほぼタイの7匹。

ベッコウハゴロモは、1匹のみ。

スケバハゴロモに至っては0。

これらは、そもそも施設周辺での個体数が少ないので、データとしては当てになりません。

よし、話をまとめよう(アニメ「つくもがみ貸します」の「五位」風に(笑))

キノカワハゴロモ・・・15匹

アミガサハゴロモ・・・ 8匹

アオバアゴロモ ・・・ 7匹

ベッコウハゴロモ・・・ 1匹

スケバハゴロモ ・・・ 0匹

考えてみると、キノカワとアオバは同じグループ。

似たような習性があったとしても、不思議ではありません。

なので圧倒的多数のアミガサとアオバが近い数になったのかも知れません。

キノカワハゴロモのデータ

カメムシ目アオバハゴロモ科

体長:約12mm

分布:本州、四国、九州

本来は南西諸島に分布していたが、北上している

成虫の見られる時期:8月~10月

エサ:木の汁

参考:虫ナビ

アミガサハゴロモのデータ

分類:カメムシ目ハゴロモ科

体長:10~14mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月~9月

エサ:カシの汁

メモ:幼虫は、腹の先に、ロウ状の物質で出来た羽根のような構造を付けている。

KONASUKEはサンバ・ダンサーって呼んでいる。

「茨城の昆虫生態図鑑」では、「数は多くない」とあるが、施設の周辺では、最も個体数の多いハゴロモ類。

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

アオバハゴロモのデータ

分類:カメムシ目アオバハゴロモ科

翅の端までの長さ::9~11mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月下旬~10月上旬

エサ:多食性。

ミカン類、クリ、サクラ、ウメ、アジサイ類、ヤブガラシなどを好むようだ

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

ベッコウハゴロモのデータ

分類:カメムシ目ハゴロモ科

翅の端までの長さ:9~11mm

分布:本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:7月下旬~10月初旬

エサ:クズ、ウツギ、クワ、柑橘類などの汁

参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

虫ナビ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます