撮影日2008年11月5日

反射炉をはじめて見学して、書物では十分に理解できないところを納得できました。

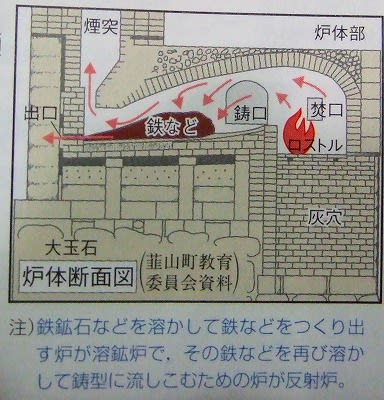

幕末に反射炉の操業開始によって大砲を製作できるようになったことは日本歴史の上で評価されています。そのわけは日本では高温での銑鉄の溶解技術がなく、鉄の大砲を作ることが出来ず、青銅製でした。幕末に反射炉を築いたことで鉄の大砲をつくることが出来るようになったことは画期的なことだったのです。

では、幕末にどの地域に反射炉があったかについては、大橋周治著「幕末明治製鉄論」を引用します。

幕末の藩政改革で佐賀藩は日本初の反射炉を築き大砲を作っていました。それに続くのは薩摩藩の島津斉彬も反射炉を築きました。そして、幕府の韮山反射炉はそれに続くものでした。

明治になるとレンガの洋館が建造されます。そのレンガは反射炉で作られたとのことです。

日本で反射炉を操業始めた頃に、ヨーロッパではすでに高炉を使用していましたので、日本での反射炉の利用期間は短かったです。その後、1901年に官営八幡製鉄所の操業が始まったことが日本での本格的な製鉄業開始です。

銑鋼一貫製鉄所(鉄鉱石から高炉(鉄鉱石から銑鉄を取り出すための炉)⇒転炉(銑鉄を鋼に転換する炉)⇒連続鋳造(溶けた鉄が固まる過程で一定の形の鋼片を作る)⇒最終製品生産)の第1号の官営八幡製鉄所は日清戦争で中国から獲得した賠償金、ドイツ技術で完成しました。

反射炉の入り口近くには地ビールの製造所、レストランもありました。残念なことに平日は午後2時で閉店

地ビール製造所

レストラン

がっかりでしたが、みやげ物店で地ビールを300円で飲めました。コッコーは1カップは飲めないなと、タヌキのビールを一口飲んで、あああ美味しい

お店の人が江川氏のパン(かんぱん風ですね)をつまみに出してくれました。

伊豆の代官江川邸では幕末に日本初のパンを焼いていたということで、韮山のみやげ物になっています。

このみやげ物店で買ったお菓子はお薦めです

こがし万寿 菓子舗間瀬

素朴な感じですが、品の良い甘みでした

反射炉から畑の中の道を西へ伊豆長岡まで歩きました。

このあたりはイチゴ狩りで有名です。

写真の真ん中辺りに富士山が見えますが、お分かりになりますか

伊豆長岡駅まで行けばアジのたたきが食べられるかと思ったのですが、、、、駅前は何もありません

そこで、駅を背にさらに西へ、伊豆長岡温泉へ・・・

途中、狩野川

夕暮れ 狩野川の河原のススキはいい景色でした

頼朝の流刑地は蛭ガ小島と伝えられていますが、内陸に島とはおかしな地名だと思います、が、どうやら、狩野川の中州だったようです。ただし、狩野川の流れは大きく変化していていました。

狩野川の橋を渡ると伊豆長岡温泉です。

この橋は自動車が通るとゆさゆさ

コッコーはしゃがみたくなる

にがてですっ。

とご心配だと思いますので・・・。

とご心配だと思いますので・・・。 かろうじて総合案内所がありました。

かろうじて総合案内所がありました。

コッコーはしゃがみたくなる

コッコーはしゃがみたくなる にがてですっ。

にがてですっ。