先日ご紹介した

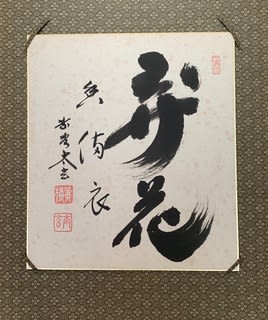

”待合の色紙が読めない 弄花なり”

唐の于良史「春山夜月(しゅんざんやげつ)」という詩の一節

掬水月在手 みずをきくすれば つき てにあり

弄花香満衣 はなをろうすれば かおり ころもにみつ

言葉通りにとれば、

水を手に掬えば月が手の中に映り、

花を弄べばその香りが衣に満ちるほどに移っている

禅語としての解釈は色々です。

(1)よい環境に身を置け

花を摘んでいると、いつの間にかその香りが衣に移り、しみつく。

善に交われば善の移り香がし、悪に踏み込めば悪に染まるという、朱に交われば赤くなると同じ意味にたとえられる。

そこから、人もよい友、よい環境の中に身を置いていれば、いつの間にか影響されてよくなっていくから、つとめて、よき師、よき友、よき教え、よき環境に身を置けとの意味を表わす。

『華厳経』の経典から薫習という、こんな釈迦説法があるという。

お釈迦様が弟子を連れて街をあるいていると、道に一本の縄がおちていた。

弟子に、「その縄はどんなにおいがするかね?」

拾ってかいだ弟子は「大変嫌なにおいがします」

次に一枚の紙きれが落ちていた。

「その紙はどんなにおいがするかね?」

弟子は「大変よいにおいがします」

そこでお釈迦様は、

「縄は初めからいやなにおいがしていたわけではなく、いやなにおいのものを縛ったために人に嫌がられるようになった。紙切れも初めはなんのにおいもなかったのに、よいにおいの物を包んだおかげで喜ばれる紙になった。おまえたちも、つとめてよい友をもたねばならない」

(2)そのものと一つになれ

私たちがものを見たり、何かを行う場合には、そこには、見るものと見られるもの、行うものと行われるものというように、自他の対立がある。けれど、その対立があっては、本当に見た、行ったということにはならない。

対立観念を断ち切り、一つになり切るということが大事である。

水を手で掬えば、その自分が水になりきって月影を映している、花をもてあそんでいると、その自分が花と一つになって全身良い香りを放っているという風に。

無心になれば花が我であり、我が花となって、あたり一杯に麗しい香りを放つ境界に至る。

日常生活の中でいえば、ほうきと一体となって掃除をするとか、子供に対しては子供の心になって接するとか。

茶人であった松平不昧の言葉もそれと同じことを伝えているという。

「客の麁相は亭主の麁相なり、亭主の麁相は客の麁相と思うべし。味はふべき事なり。

客の心になりて亭主せよ、亭主の心になりて客いたせ」

(3)真理を知る

水を掬えば、そこに真理の光が輝き、花を弄べば、仏道が現れている。

天地の事象は何一つ真理から離れたものはない、いつでも仏道は現れていることを表わした言葉ともいわれる。

仏道とは何か。自然のものを見て触れて味わってそこに仏道を見るに至るには長い年月がかかりそうです。

というより、生きているうちにここまでの境地に至れるものかどうか。

(4)行動せよ

花をつんで弄ばなければ、花の香りが衣に移ることもない、

水を手に掬わなければ、お月様が手に入ることもない。

つまり、ただぼんやりしていたのでは何も得られない。

原因があって結果があるのだから、結果を心配するよりも、行動をおこしてみよう。

何事も工夫努力を続けていれば、自然にその妙を会得することができる。

禅語では色々な解釈ができますから、その席の趣向や取り合わせによって、

使うことができると思います。

掛物や色紙としては、この詩の全部の言葉が描かれていなくても、掬水、掬月、弄花という言葉が

単体としても使われることがあるようです。

私個人として、今この言葉を味わうと、

(1)と(4)がわかりやすく、今必要なことだ、実践しようと感じますが、

いつか、(2)と(3)の境地に近づきたいなあと願うものであります。

花を弄すれば香り衣に満つ

日常の雑念に振り回されている私ですが、

この美しくも深い言葉、心にとめて、思い出しながら、日々進んでまいります。

出会いに感謝。

参考書

茶席の禅語 西部文浄 タチバナ教養文庫

”待合の色紙が読めない 弄花なり”

唐の于良史「春山夜月(しゅんざんやげつ)」という詩の一節

掬水月在手 みずをきくすれば つき てにあり

弄花香満衣 はなをろうすれば かおり ころもにみつ

言葉通りにとれば、

水を手に掬えば月が手の中に映り、

花を弄べばその香りが衣に満ちるほどに移っている

禅語としての解釈は色々です。

(1)よい環境に身を置け

花を摘んでいると、いつの間にかその香りが衣に移り、しみつく。

善に交われば善の移り香がし、悪に踏み込めば悪に染まるという、朱に交われば赤くなると同じ意味にたとえられる。

そこから、人もよい友、よい環境の中に身を置いていれば、いつの間にか影響されてよくなっていくから、つとめて、よき師、よき友、よき教え、よき環境に身を置けとの意味を表わす。

『華厳経』の経典から薫習という、こんな釈迦説法があるという。

お釈迦様が弟子を連れて街をあるいていると、道に一本の縄がおちていた。

弟子に、「その縄はどんなにおいがするかね?」

拾ってかいだ弟子は「大変嫌なにおいがします」

次に一枚の紙きれが落ちていた。

「その紙はどんなにおいがするかね?」

弟子は「大変よいにおいがします」

そこでお釈迦様は、

「縄は初めからいやなにおいがしていたわけではなく、いやなにおいのものを縛ったために人に嫌がられるようになった。紙切れも初めはなんのにおいもなかったのに、よいにおいの物を包んだおかげで喜ばれる紙になった。おまえたちも、つとめてよい友をもたねばならない」

(2)そのものと一つになれ

私たちがものを見たり、何かを行う場合には、そこには、見るものと見られるもの、行うものと行われるものというように、自他の対立がある。けれど、その対立があっては、本当に見た、行ったということにはならない。

対立観念を断ち切り、一つになり切るということが大事である。

水を手で掬えば、その自分が水になりきって月影を映している、花をもてあそんでいると、その自分が花と一つになって全身良い香りを放っているという風に。

無心になれば花が我であり、我が花となって、あたり一杯に麗しい香りを放つ境界に至る。

日常生活の中でいえば、ほうきと一体となって掃除をするとか、子供に対しては子供の心になって接するとか。

茶人であった松平不昧の言葉もそれと同じことを伝えているという。

「客の麁相は亭主の麁相なり、亭主の麁相は客の麁相と思うべし。味はふべき事なり。

客の心になりて亭主せよ、亭主の心になりて客いたせ」

(3)真理を知る

水を掬えば、そこに真理の光が輝き、花を弄べば、仏道が現れている。

天地の事象は何一つ真理から離れたものはない、いつでも仏道は現れていることを表わした言葉ともいわれる。

仏道とは何か。自然のものを見て触れて味わってそこに仏道を見るに至るには長い年月がかかりそうです。

というより、生きているうちにここまでの境地に至れるものかどうか。

(4)行動せよ

花をつんで弄ばなければ、花の香りが衣に移ることもない、

水を手に掬わなければ、お月様が手に入ることもない。

つまり、ただぼんやりしていたのでは何も得られない。

原因があって結果があるのだから、結果を心配するよりも、行動をおこしてみよう。

何事も工夫努力を続けていれば、自然にその妙を会得することができる。

禅語では色々な解釈ができますから、その席の趣向や取り合わせによって、

使うことができると思います。

掛物や色紙としては、この詩の全部の言葉が描かれていなくても、掬水、掬月、弄花という言葉が

単体としても使われることがあるようです。

私個人として、今この言葉を味わうと、

(1)と(4)がわかりやすく、今必要なことだ、実践しようと感じますが、

いつか、(2)と(3)の境地に近づきたいなあと願うものであります。

花を弄すれば香り衣に満つ

日常の雑念に振り回されている私ですが、

この美しくも深い言葉、心にとめて、思い出しながら、日々進んでまいります。

出会いに感謝。

参考書

茶席の禅語 西部文浄 タチバナ教養文庫

|

新品価格 |

|

新品価格 |