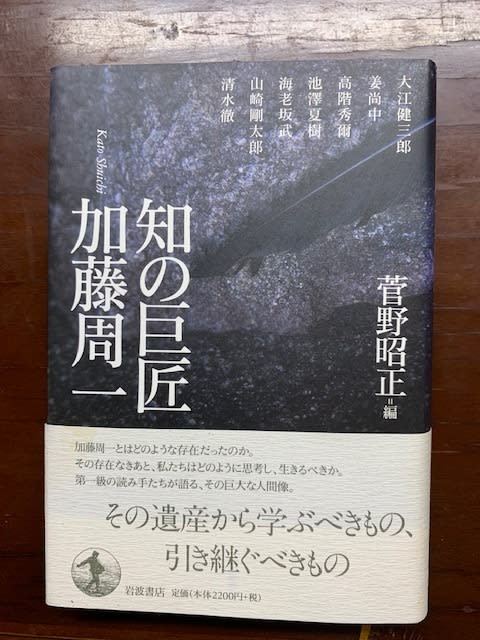

知の巨匠、加藤周一を語る上記の本の一人、海老坂 武の「羊の歌」ともいうべき書がこの「戦後が若かった頃」です。1934年生まれで、ちょうど私より20歳年上で、終戦の翌年、中学生になる年代です。以前紹介した西部邁が終戦後最初の小学生であり、私の父は1928年生まれで、終戦後、旧制中学を卒業して、無線通信講習所(電気通信大学の前身)に進学しましたが、この狭い世代ではありますが、終戦時での、この年齢の違いは、それぞれのその後の人生には大きな違った意味での、終戦という大きな変革が影響を及ぼしていると思われます。

海老坂武は、小学校までと180度違う中学校での、教育環境の変化とその後の新制度の教育は、この書で語られる、氏自身の生き様から窺い知れること大です。私の年代からは、西部邁、海老坂武、私の父、加藤周一という時系列の年代区分での受けた教育は、まさしく日本の激動の教育変化の中の一つの貴重なアーカイブとして捉えておきたい。

また、日本の高度経済成長とともに、自分の青春がどう社会とコミットしていくか、そしてそのコミットの仕方も微妙に違う、そんな青春記を読み比べることのできる書として、この本の価値があると言えます。

60年安保へのコミットの仕方も西部邁と海老沼武は微妙に違うが、当時の社会の有り様、国民の政治意識等も今よりもっと純粋に社会全体でコミットしていたことがうかがい知れる。前にも書きましたが、私の世代は自分の記憶としての60年安保は存在していなく、68年の大学紛争は田舎の中学高校から見た記憶として存在します。

大学生が今とは違い、ある意味では選ばれたアカデミズムへの登竜門であるとともに、より学問的に政治等を語る世代でもあったのか。集団就職という言葉が生まれてきた世代でもあり、その意味では政治へ参加を許された大学生であったかもしれない。文章からでも今とは違う、本来の大学生の原点であることの学生の生き様を感じ取れるその時代の学生を垣間見れる。それは、私の世代からも、ある意味眩くさえ感じられる。そして、それを羨ましく感じる私があります。

そんな世代の青春記を読むことは、私の世代には、何かしらのエネルギーを与えられる気がします。

世界的な数学者の志村五朗はこの海老沼武と私の父の間の世代であり、この書で語られる海老沼武のフランス留学の話は、以前も書いた、志村五朗の「記憶の切り絵図」に描かれているフランスの状況を思い起こさせます。頭脳流出という言葉で表現されるように、日本人が世界へ羽ばたいていった時代です。

ふと振り返って、今の日本は、学生はどうなのか。気がつけば、言葉よりもっと急速に先進国から遅れている日本であり、当時の日本とすれ違いそうな感覚さえ覚えてします。日本の技術とか、技術大国日本とかという言葉が出てきたときから日本の後退が始まっていて、今やその中で、確実に先頭集団から遅れ、まだ先頭だと思っていると、実は周回遅れの状況になっていそうな気がする。

そういえば、これからは君たちが日本を引張ていくのだから、という言葉を若者に教壇から飛ばしていた自分がその時感じていた、冷めた生徒の目に今の日本のポテンシャルの低さを重ね合わせてしまう。その意味では今の若者には是非読んで欲しい「羊の歌」かもしれない。