ザクロについて昨日書いたが、

そこで触れた郁子(むべ)について、ご存知ない方もいらっしゃるかと思うのでちょっとだけ

わたしの実家は九州の長崎

干拓で有名になった有明海の諫早市だ。

実家は問題になった水門の内側。

有明海問題に関しては、また機会があれば触れることにする。

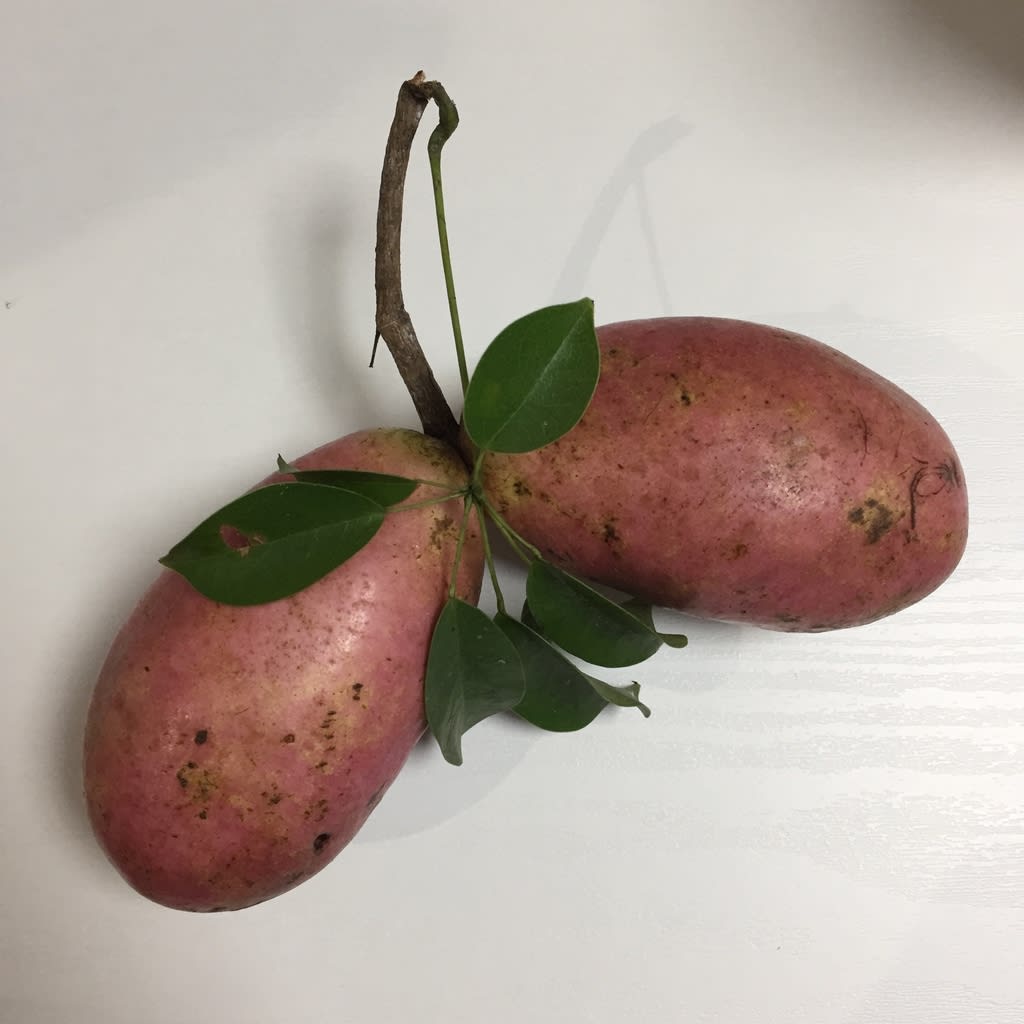

ムベの木は父の友人宅にあり、時期になるとお声がかかり、いただくのだとか。実はわたしも全く知らない果実だったが、数年前、郁子のなる時期にタイミングよく帰省して知ることになった。

郁子(むべ)はあけび科の常緑つる性木本植物。別名は【トキワアケビ】。

東北南部より、西に自生していて台湾や中国にも分布しているとのこと。

幼木では葉が3枚、その後成長すると葉が5枚になり、実がなる頃には葉が7枚になることから【七五三の縁起木】とも言われているそうだ。実がなりはじめるのは10月から、旬は10月中旬から11月中旬まで。

果実の中はこんな感じ。

ゼリー状の果肉とタネが詰まっていて、この部分を食べる。といっても種子と分離するのは難しく口の中で、舌でしごくようにいただく。もにょもにょしながら食べるかんじというと分かりやすいか。ザクロと似たような食べ方。赤ちゃんが母乳を吸うときもこの原理だとか。

ザクロと比べるとジューシー感というより、ゼリー状なのでまったり感になる。甘酸っぱいザクロと比べると俄然甘さが際立つ。ゼリーっぽい食感に近いが自然体で果物のみずみずしさがあるのがムベの魅力かもしれない。

滋賀県近江八幡市では

天智天皇が蒲生野(古代近江の歴史地名)に狩猟で訪れた際、現在の近江八幡で8人の男子を持つ健康な老夫婦と出会ったそうです。その時その老夫婦にどうすればそのような長寿でいられるのか尋ねたところ、この地でとれる無病長寿の霊果を毎年秋に食べているからだと言い、それを差し出したそうです。これを食べた天智天皇が「むべなるかな(いかにもそのとおりだなあ)」と仰せられたとか。その時の「むべ」がその後その果実の名称になったと伝えられているとの事です。また、それ以来朝廷に毎年献上されるようになったとされています。

この伝説を元に近江八幡市の大島神社・奥津島神社の宮司の働きかけでムベを栽培し町おこしを進め、近年、皇室への献上を再開するまでになっています。

(旬の食材百科 foodslink より)

という伝説が残っていて、町おこしをしているそうだ。

近年では市場に出回ることはあまりなく意外と貴重な果物らしい。山に自生しているのが狙いめかも。

今年の秋には、実家に帰省し郁子を久々に味わいたいなぁ〜

今日のいいこと

豚汁が美味しくできた