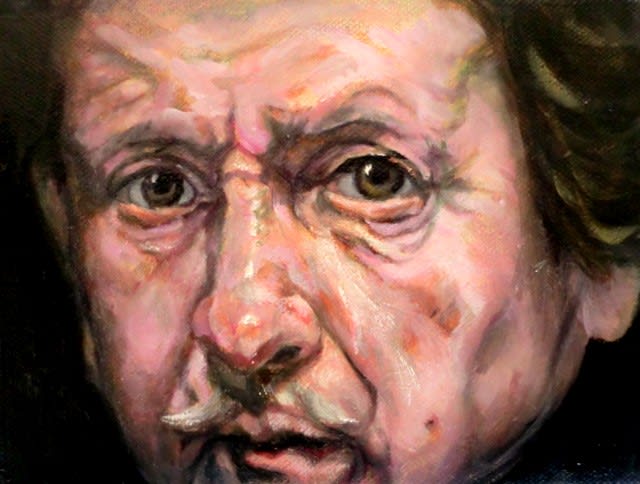

2004年4月にカナダのモントリオールに移動してそれからまたすぐケベックに住む彼女の家に移り住んだのだが、5月の初めまで雪が降るような寒いところだった。その村は白人ばかりの部落で僕が日本人第一号というのでみんな車で通りかかる時きっと僕の姿を観察するのだった。そこで油絵を始めたのは実際には6月15日でそれまでは小学校の運動場ほど広い庭や菜園の片づけをしていた。枯れ木や枯れ草がものすごい量あったのだ。それまで男手がなかったのでかなり荒れていたので僕は良い庭師となったわけだ。そしていよいよ6月に油絵を始めたのだけどそれまで鉛筆でポートレートを描いていたのとは勝手が違った。少しもよい絵が描けそうになかったのである。しかもインターネットがなかったからどうすれば油絵が上達するのか全く糸口がなかった。そんなある日ケベック市内の繁華街で一つの画廊を見つけ、ちょうどピノの2点の絵を展示してあったのに遭遇した。その絵を見た途端僕の心臓は激しく高鳴り、体は震えだし、発汗迄する始末で尋常ではなかった。原因は彼の作品があまりにも美しいからであった。そんな絵はそれまでの人生で一度も見たことがなかったのである。ああ、なんという美しさだろう。僕はこんな絵が描ける画家に成りたいのだ。そのためには何でもしようと思うのであった。そこには彼の画集が120ドルで展示即売されており、僕はその画集を見て模写を始めたならすぐに上達するという確信があった。が、貧乏な旅人である自分にはその120ドルという余裕がなかった。だから翌年日本に帰国しタクシー家業に復帰してからはPC,デジカメ、インターネット接読を購入し、ネットで彼の作品を探して片っ端から模写に掛かった。彼の出現により僕は単なる肖像画におさまらないfine artの世界にのりいれることになったのだった。