山田グスクは、琉球三山統一期に活躍した護佐丸や父祖の居城として栄えた城です。グスクの西方には旧山田集落跡があり、宿道(旧道)が延びています。宿道の周辺には民家の屋敷跡、護佐丸父祖の墓、産井、石矼などがあります。

01-0114 歴史の道、山田グスク、護佐丸父祖の墓

02-0114 国頭方西海道

03-0114 旧集落

04-0114 旧集落

「旧集落『ムラウチ(村内)』…昔の集落のこと。つまり山田グスクの下に隣接してあった旧集落である。ここは別名『古読谷山』といわれ『琉球国高究帳』にも『古読谷山村』といわれていたことがわかる。 グスクの崖下には『神アシャギや井戸、川』など、当時グスク内の人々が利用したものと考えられる史跡が点在している。集落は明治の末頃に旧国道(戦後の1号線)が開通してから現在の新転地へ移動が始まり戦前までの旧集落には一九戸が残っていたといわれている。 恩納村教育委員会 平成七年三月三十一日」

05-0114 護佐丸父祖の墓

06-0114 護佐丸父祖の墓へ

07-0114 護佐丸父祖の墓

08-0114 護佐丸父祖の墓

「護佐丸父祖の墓…山田城主であった護佐丸父祖一族の墓といわれ山田城跡の中腹に位置する琉球石灰岩洞穴を利用した墓である。墓前には一族によって建てられた碑文がある。碑文は墓の修復(一七一四年)や碑の建立(一七五〇年)などを記した次のような内容となっている。 往昔我祖中城按司護佐丸盛春ハ元山田ノ城主ニ居給フ其後読谷山ノ城築構ヒ居住アルニヨリテ此の洞ニ墓所ヲ定メ内ハ屋形作ニテ一族葬セルニ然処ニ、幾年ノ春秋ヲ送リシカバ築石造材悉破壊ニ及ビ青苔ノミ墓ノ口ヲ閉セリ爰ニオヰテ康煕五十三年墓門修復石厨殿ニ造替シ遺骨ヲ奉納セリサテ 永代子々孫々ニモ忘レズ祀ノ絶サランコトヲ思ヒ毎歳秋ノ彼岸ニ供物ヲササケマツル例トナリヌ仍工石碑建立之也 大青乾隆五年庚申十月吉日 裔孫豊見城親雲上盛幸

碑文(裏) 此碑文康煕五十三年隆為建置年来久敷文字不詳依之此節建替侯也 書調人 毛氏 山内親方 盛方 彫刻人 毛氏 又吉里之子 盛庚」

09-0114 護佐丸父祖の墓

10-0114 護佐丸父祖の墓

11-0114 護佐丸父祖の墓

12-0114 産井

13-0114 産井

14-0114 産井

15-0114 恩納村、歴史の道

16-0114 歴史の道と山田グスク周辺

17-0114 歴史の道と山田グスク周辺

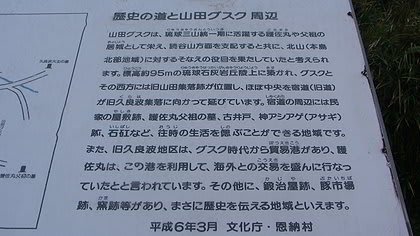

「歴史の道と山田グスク周辺…山田グスクは、琉球三山統一期(りゅうきゅうさんざんとういつき)に活躍する護佐丸(ごさまる)や父祖の居城(きょじょう)として栄え、読谷山方面を支配すると共に、北山(本島北部地域)に対するそなえの役目を果たしていたと考えられます。標高(ひょうこう)95mの琉球石灰岩丘陵上(りゅうきゅうせっかいがんきゅうりょうじょう)に築(きず)かれ、グスクとその西方には旧山田集落跡が位置し、ほぼ中央を宿道(旧道)が旧久良波(くらは)集落に向かって延びています。宿道(しゅくみち)の周辺には民家の屋敷(やしき)跡、護佐丸父祖の墓、古井戸、神アシアゲ(アサギ)跡、石矼(いしばし)など、往時(おうじ)の生活を偲(しの)ぶことができる地域です。また、旧久良波地区は、グスク時代から貿易港(ぼうえきこう)があり、護佐丸は、この港を利用して、海外との交易(こうえき)を盛んに行っていたと言われています。その他に、鍛冶屋(かじや)跡、豚市場(ぶたいちば)跡、窯(かま)跡等があり、まさに歴史を伝える地域といえます。 平成6年3月 文化庁・恩納村」

18-0114

19-0114 山田谷川の石矼

20-0114 山田谷川の石矼

21-0114 山田谷川の石矼

「山田谷川(さくがわ、ヤーガー)の石矼(いしばし)…この石矼は、ヤーガーにかかり琉球石灰岩の、のづら積みの桁部分にアーチ型式を施してあるが全体的に粗い仕上げの石矼といえます。 現在の矼は、これまでアーチ部分の6枚の石がくずれおちていたため、平成元年度に修復したものです。 また、山手側の奥まったところは近年まで周辺住民の水浴場となったところです。この地にまつわる琉歌が次のように詠まれています。 山田谷川に思蔵つれて浴みて 恋しかたらたる仲のあしゃぎ 『愛しい人と共に山田谷川(ヤーガー)であびて、仲のあしゃぎ(館)で恋を語りあいたいものだ』の歌意 なお、矼につなぐ石段部分は遺構を復元したものではありません。 恩納村教育委員会 平成六年三月三十一日」

22-0114

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます