1976年春、Gibert諸島のタラワ(Tarawa)にはEllice諸島のフナフチ(Funafuti)から1週間後にAir Pacifiのプロペラ機で戻ってきた。

タラワとフナフチ間のフライトは週1便だったので、丁度1週間のフナフチ滞在だった。

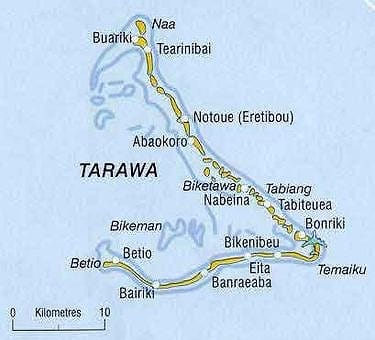

往路、タラワ(Tarawa)には5日間滞在した。TarawaではBetio島のロッジタイプのホテルに滞在した。ホテルは現地に在住する友人のイギリス人が手配してくれていた。海から少し離れ、静かで周囲にヤシの木があり、目的遂行にもってこいのローケーションだった。

次回のブログに書く予定であるがその友人夫妻には滞在期間中お世話になり、今回の旅の目的実行をするための許可も彼がしてくれたのである。当時彼は国連の専門家だったが父と息子のように歳が離れていた。しかし、この時以降、長く友情は続き、この時から20数年後、彼はリタイアして故郷ウエールズに帰っていたが私はウエールズの彼を訪ね再会を果たしたのを昨日のように思い出す。

現キリバス(Kiribati)の当時はGilbert諸島の首都タラワ(Tarawa)島。

Gibert諸島のタラワ(Tarawa)島は、多少、戦史を知る方は誰でも知っている太平洋戦争で最初に日本軍が玉砕した島としても有名である。ミッドウェー海戦以降、転げるように戦況が悪化し、タラワ、サイパン・グアム、硫黄島へと続く玉砕は悲劇と言うほかない。

タラワ島はサンゴ礁でできた島で海抜1ー2mしかない。

1943年11月、アメリカ軍は艦砲射撃でヤシの木しかないタラワ島の形がなくなるほどの砲撃し、その後、無数の上陸用舟艇で小さなTarawaのBetio海岸に蟻のごとく押し寄せる米軍の上陸写真のことが今も記憶に残る。

こんな戦力の差では勝てる訳がない。降参がなかった日本軍の「戦陣訓」では玉砕しかなかったのだろうが悲劇というしかない。

こんな戦力の差では勝てる訳がない。降参がなかった日本軍の「戦陣訓」では玉砕しかなかったのだろうが悲劇というしかない。

Betioの海岸には1976年時点でもトーチカ、日本軍の大砲1門、コンクリート製の守備隊本部基地がそのまま残っていた。また、海岸から少し入った所にコンクリートの日本軍の指揮所がそのまま残っていた。

また、海岸や海岸近くの至る所には薬きょうが落ちていた。土産代わりに薬きょうを日本に持って帰ったのを覚えている。

バイリキ(Biriki)島はタラワ環礁内では比較的小さな島だが、キリバス(Kiribati)共和国およびタラワ環礁の政治の中心地であり、実質的な首都機能を果たす。 但し、キリバス共和国議会はアンボ島にある他、いくつかの行政官庁はベシオ(Betio)島やビケニベウ(Bikenibeu)島に分かれて設置されており、いわゆる一極集中型の首都ではない。逆説的に言えば小さなサンゴ礁の島で一カ所集中できる面積もないことも言える。また、海抜差のないサンゴ礁の島々は今日的には気候変動による海面上昇の影響を受けているに違いない。

Biriki島は事実上の首都で、Betio島は港がある。Bonrikiには戦時中に米軍が作った国際空港がある。

タラワ島(環礁)の中心地はBetio港~Bonriki国際空港まで焼く20km。当時は空港へはBetio港から船でBonrikiまで行った。

Biriki島は事実上の首都で、Betio島は港がある。Bonrikiには戦時中に米軍が作った国際空港がある。

タラワ島(環礁)の中心地はBetio港~Bonriki国際空港まで焼く20km。当時は空港へはBetio港から船でBonrikiまで行った。