白馬岳の旅、2日目は白馬村営頂上宿舎のテン場を起点に、隣接する

「杓子岳(2,812m)」から「鑓ヶ岳(2,903m)」を往復する行程です

曇っているけど稜線クッキリ

曇っているけど稜線クッキリ

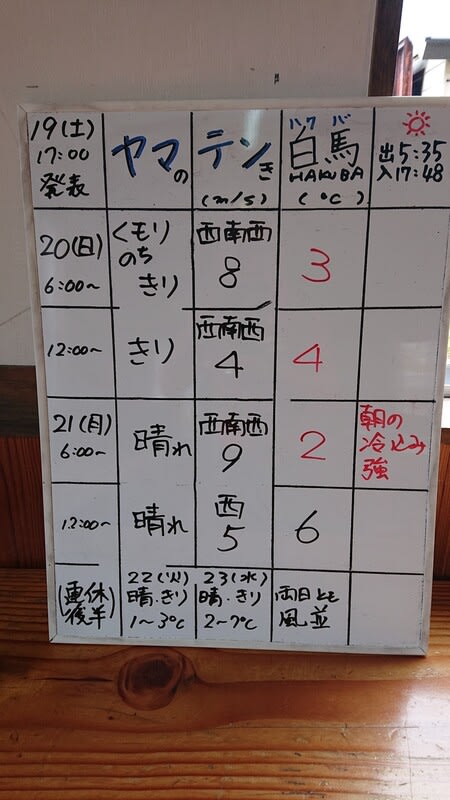

昨日のテン場設営時に吹いていた風は、夜中になるとどれぐらい強くなるのだろうと心配していましたが、

その風は思ったほどでもなく、むしろ寒さから標高を実感します。

もう本州も高い山はすっかりと秋で、気温はマイナスにはなっていなくても4度です。

オシッコには起きたくない。

でも、北海道よりも遅い日の出の時間に合わせて身支度してテントを出てみると、

以上にも視界良好で2日目も期待が持てます。

遠く東方の先に陽光がわずかに望める朝の景色

遠く東方の先に陽光がわずかに望める朝の景色

■5:30 頂上宿舎

今日はこれから白馬頂上宿舎から片道3kmの先の2座へのピストンです。

テン場から200m上がった稜線上の見晴らし台から南西の景色

テン場から200m上がった稜線上の見晴らし台から南西の景色

まずここから眺める南西の先には、北アルプスの立山連峰「剣岳」から

昨年登った「薬師岳」、そして一昨年の「槍ヶ岳」、そして3年前の「穂高連峰」の確認できます。

そして北を振り向くと白馬岳の頂きにはガスがかかっていない

そして北を振り向くと白馬岳の頂きにはガスがかかっていない

秋の高曇りは視界が効くので、台風の心配さえなければ、

やっぱり7月よりは9月の方が山座同定には良いような気がします

空が青いともっと良いけどね

空が青いともっと良いけどね

しかし、こうして4年に渡って北アルプスを歩いてみると標高が2,500mを超える山の姿は、

カッコいいけど山の色が単調なので、雪渓と花が多くある7月も歩いてみないとその良さは分からない気がします。

東の下界には、季節が早ければ大雪渓が広がっているはずが・・・(通今年は行止め)

東の下界には、季節が早ければ大雪渓が広がっているはずが・・・(通今年は行止め)

そして、本当の紅葉を楽しもうと思うと、標高2,000m以下の樹林帯が彩付く10月を選んでこないとダメとなると、

とても1泊2日ぐらいで北海道からやってくることは難しいかなぁ~

杓子岳がすぐ眼前に現れてくると、、

杓子岳がすぐ眼前に現れてくると、、

西斜面がけっこうな急登なのに驚きます

西斜面がけっこうな急登なのに驚きます

でも、ほとんど

空荷で登っているのと同じなので見た目ほどきつくはありません

空荷で登っているのと同じなので見た目ほどきつくはありません

山の山頂付近には丸い石はないので、登攀するような登りでなければ落石はなし

■

■ 6:35 杓子岳(2,812m)

6:35 杓子岳(2,812m)

朝早いので頂上に人いません

落ちると1,000mは止まりそうにない東斜面は足がすくむのでカメラだけ出して

落ちると1,000mは止まりそうにない東斜面は足がすくむのでカメラだけ出して

ここから鑓ヶ岳までの稜線はほぼフラットで、

一貫して左(東)は、断崖絶壁

一貫して左(東)は、断崖絶壁

背の高い草むらもなく、餌となるようなものもないのに、

どうしてこんなところに熊

どうしてこんなところに熊 が現れるのか?

が現れるのか?

不思議です

いったん下って、次は鑓ヶ岳までの登り返し

いったん下って、次は鑓ヶ岳までの登り返し

高曇下と、雲海上に挟まれた楽園だとわかります。

高曇下と、雲海上に挟まれた楽園だとわかります。

■

■ 7:25 鑓ヶ岳(2,903m)

7:25 鑓ヶ岳(2,903m)

白馬岳ともう2つの白馬三山「天狗の頭(2,812m)」と「唐松岳(2,696m)」が美しく連なっています。

白馬岳ともう2つの白馬三山「天狗の頭(2,812m)」と「唐松岳(2,696m)」が美しく連なっています。

その2つの山の間には日本三大キレットと言われる「不帰(かえらずの)キレット」があって、

そこを歩けるものなら歩いてみたい・・

この南の先、後立山連峰だけでもまだまだ歩いたことのない秀峰が続きますが、

稜線上を境に西が黒部市、東が白馬村です

稜線上を境に西が黒部市、東が白馬村です

遠くに光って見えるのが黒部ダムですよね

遠くに光って見えるのが黒部ダムですよね とAkkiさんと話していました。

とAkkiさんと話していました。

そう、地図をみると大きい黒部湖(黒部ダム)を境に西が立山連峰で、東が後立山連峰らしく、

黒部川は南から北(東から西)に流れる・・つまり、分水嶺を境に日本海に流れる川なので、

北アルプスといってもその南側ではなく北側領域においては、

富山県側から眺めて「後」が南東に位置する長野県ということになるのですね。

富山県側から眺めて「後」が南東に位置する長野県ということになるのですね。

なので、分水嶺を境に南東方向の太平洋側「岐阜県、長野県」からみるとすべてが逆になって、

どちらも川の上流の山が「奥」になります

大変勉強になりまっす

勉強になるだけでなく、北アルプスの分水嶺が何処にあるのかに思いを致すと、

興味は尽きません。

因みにその分水嶺となる山は昨年ToshiとAkkiさんで歩いていたのですが、

そのお話はまたゆっくりと別の“四方山話”で

復路→白馬岳に向かって引き返します。

復路→白馬岳に向かって引き返します。

風が吹き抜けるとさっっぶぅぅ~

風が吹き抜けるとさっっぶぅぅ~

テン場のテントもまばらの頂上宿舎

テン場のテントもまばらの頂上宿舎

■9:10 頂上宿舎テン場

この日は、早い時間に頂上宿舎に戻って午前中からビールで乾杯

でも、宿舎の食堂でそう何時間も暇はつぶせないので、いったんテントで昼寝をして起きてみると、

辺りの天気はさらに良くなっていたので 、再び見晴らし台まで歩いて撮影した写真をいくつかUPします。

、再び見晴らし台まで歩いて撮影した写真をいくつかUPします。

空が青いと景色も変わります

空が青いと景色も変わります

2日間同じテン場で過ごす午前中の山小屋に人は居ない

2日間同じテン場で過ごす午前中の山小屋に人は居ない (Akkiさんだけ

(Akkiさんだけ )

)

明日の朝も寒いよ

明日の朝も寒いよ

標高の高い山小屋で持ち込んだお酒(日本酒紙パック)をストロー飲みしたら思いの外悪酔いし 、

、

夜中寝つけずにもんもんとしました・とさっ

明日に続きま~す

オマケは、小屋食堂に貼られているコロナ注意の掲示

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます