少しずつ書き加えて行きます。9時45分更新

ROMUJINさんからのコメント「 2013-06-21 15:14:36

『イギリス保存鉄道の旅』(NHK総合)というスポット番組の中で

三脚巴紋http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%B7%B4

マン島の国旗http://www.eigo21.com/tristan/mm/bounty2-2.htm

が出ていました。

だから?何?…みたいなコメントですが…」

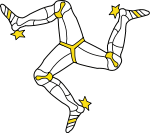

マン島の紋章

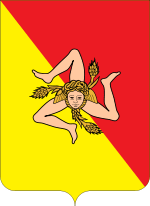

同じようなシチリア島の旗

666のマークで三つ巴

神社などに多い三つ巴

おなじみサッカー協会

おまけ、熊野本宮大社にも三本脚カラスが・・・

ようは、ケルト繋がりなんだろうけど、日本では三つ巴、三本脚カラス、あるいは世界中の宗教の中に見られる三位一体の表現でもあるようだ。エジプトにはオリシス、イシス、ホルスの三位一体、ニムロデのミトラは母と息子と、その息子と母から生まれた不義の子の三人。キリストは父と子と聖霊?よく意味がわからんな・・・。やはり一神教に三位一体はなじまないな・・。

つまり、ニムロデの三位一体に反対したのがアブラハムで、彼の教えからユダヤの律法、戒律が出来て行く。しかし、キリストはユダヤ教の律法主義、つまりバリサイ派を批判し、挙句三位一体を唱える。要は、ユダヤ教をミトラに戻したのがキリスト教の実態ではないのか?まあ、この話は今日の本題から外れるので、また後日。

S氏から「紀元前2500年ごろスウェーデン南部からはるばる海路で日本の東北へ来た部族があり、その後BC1000年ごろ九州へ上陸した部族がいたということ。聖書に突然登場する海の民がこれらの動きの一つで、ヤペテ系に相当する流れです。」と聞いている。一か月以上も前に聞いた話だが、その後、例の集団ストーカー氏のブログなどを読み、勉強をしてきたが、なにせ文字のない時代の話である。確証が得られないまま妄想が膨らむばかりであった。

Sさんも集団ストーカーさんも共通して言われるのは、ケルトもゲルマンもフン族も匈奴も、要はドルイドに操られただけで、彼らは世界に広がり、そこで混血した地域もあれば、乗っ取った地域もあれば、消滅した地域もあると・・・。で、その手法は宗教だった。ユダヤ教もキリスト教も彼らドルイド教の枝葉にすぎないと。

エジプトが最古の文明であったとか、シュメールから文明が始まったというのは、あくまでもユダヤ人やキリスト側の主張であり、乗っ取った地域の歴史を破壊し、自分に都合のよい歴史書を捏造するのが彼らに共通する手法だったのである。中国でも日本でも、もちろん韓国でも、まったく同じ手法で歴史が改ざんされ、ドルイドの影を消し去っている。

問題は、エジンバラ公こそこの海洋族の正当な末裔だと主張しているようなのだ。まあ、世界初の強盗団の正当な末裔がそれほど権威があるかはわからないが、明治天皇はここからガーター勲章をもらったわけで、たぶんそれは天皇家のお種が世界盗賊団と同祖だと認定されたのだろう。要は、日本もバイキング料理が好きなのだ。

話を戻すと、スカンジナビア半島を出発し、バルト海からスコットランドへ上陸、そしてオランダ、たぶんアムステルダムへ、そこからフランスとスペインの境目あたり、そしてリスボンを経て地中海に入り、サルデーニャ島、シチリアへ上陸する。そこを拠点とし、南はアフリカ大陸、そして北はイスタンブールをかすめ、黒海に入り最終的にアルメニアあたりに落ち着く。

それから推測すると、サヴォイアの出自はむしろこっちで、彼の立場が良くわからなかったのだが、むしろヘッセンより格が上で、エジンバラ公と同様、別格なのかもしれない。

さて、シチリアからアフリカ北部に上陸したドルイド神官は紅海を下り、アラビア半島を回り、現在のイラク方面とさらにインドを回り、現在のバングラディッシュに至る。

さて、別個にリスボンからわかれ、アフリカ大陸を回り、はるばる日本にやってきたグループがあったのだという。それが紀元前5000年ごろなのだが、台湾から上海に入り、青森を経て樺太に上陸し、最終的に南アメリカまで達する壮大なスケールである。紀元前5000年ごろにそのような航海が出来たのかどうか、やや懐疑的なのだが、あくまでも彼ら、つまりエジンバラ陣営の主張ではそうなのだそうだ。

まあ、これらの主張を裏付けるのがひとつには物証、つまり遺跡とか、今回の紋章とか、あるいは昔話などの伝説などである。

まあ、エジンバラ公の主張を調べてどうする?ってことだが、要は、彼らはそのようなことを根拠に「元をたどれば同祖ではないですか。我々は世界を支配する権利があるのですよ。一緒に千年王国を作りましょう。」と来るのでしょう。

で、彼ら古代ドルイド神官の足跡をたどりたいのだが、一人ではとても大変。

読者の方で興味のある人はぜひこの三本脚巴、あるいは三本足、あるいは三位一体に関する情報を探してほしい。情報をお願いします。

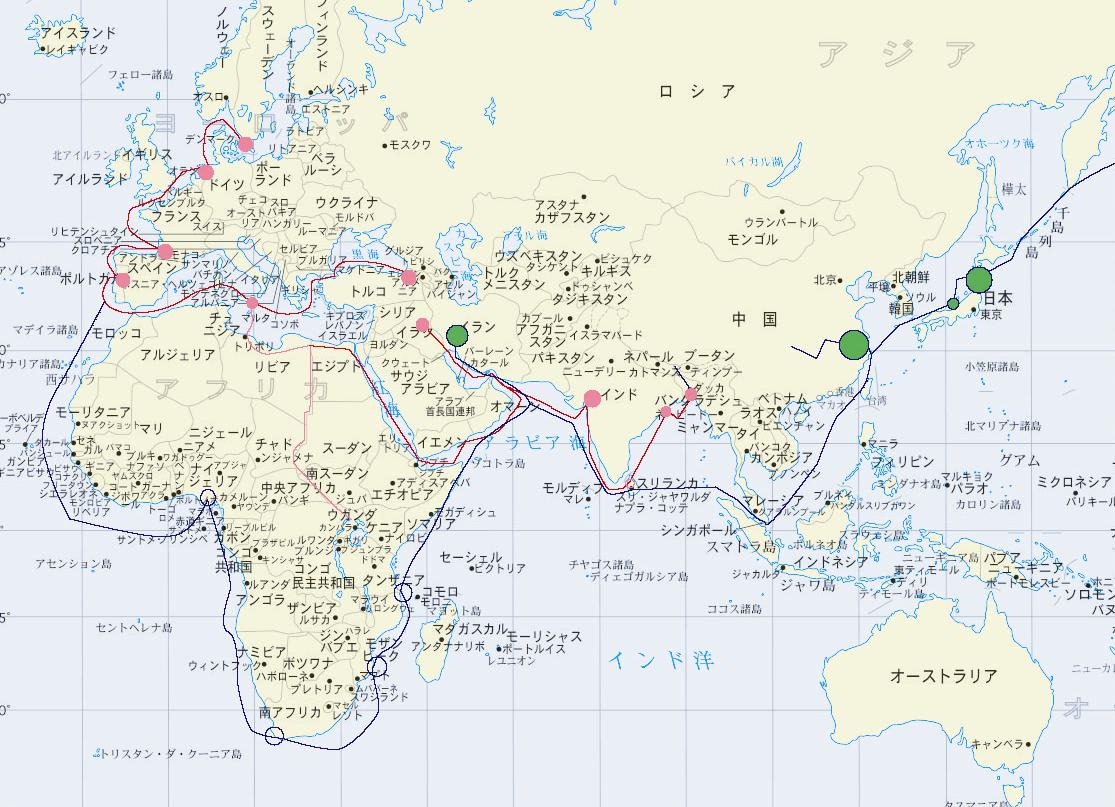

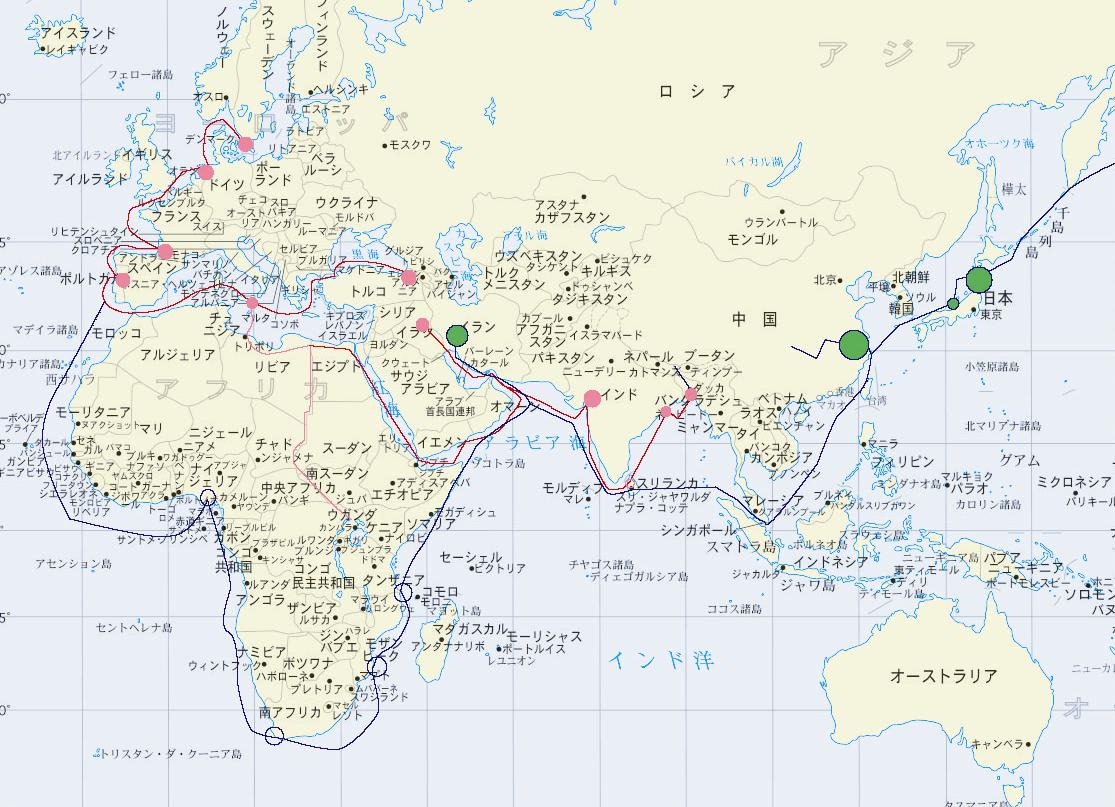

資料として地図を載せます。S氏から頂いたものが解像度が低く、わかりにくかったので僕が作ったものです。したがってそれほど正確ではありません。だいたいの概念と考えてください。これがBC2500年ごろの海洋族の移動だったそうで、もっと昔、BC5000年ごろの経路も存在するようですが、私はまだ見ていません。

ROMUJINさんからのコメント「 2013-06-21 15:14:36

『イギリス保存鉄道の旅』(NHK総合)というスポット番組の中で

三脚巴紋http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%B7%B4

マン島の国旗http://www.eigo21.com/tristan/mm/bounty2-2.htm

が出ていました。

だから?何?…みたいなコメントですが…」

マン島の紋章

同じようなシチリア島の旗

666のマークで三つ巴

神社などに多い三つ巴

おなじみサッカー協会

おまけ、熊野本宮大社にも三本脚カラスが・・・

ようは、ケルト繋がりなんだろうけど、日本では三つ巴、三本脚カラス、あるいは世界中の宗教の中に見られる三位一体の表現でもあるようだ。エジプトにはオリシス、イシス、ホルスの三位一体、ニムロデのミトラは母と息子と、その息子と母から生まれた不義の子の三人。キリストは父と子と聖霊?よく意味がわからんな・・・。やはり一神教に三位一体はなじまないな・・。

つまり、ニムロデの三位一体に反対したのがアブラハムで、彼の教えからユダヤの律法、戒律が出来て行く。しかし、キリストはユダヤ教の律法主義、つまりバリサイ派を批判し、挙句三位一体を唱える。要は、ユダヤ教をミトラに戻したのがキリスト教の実態ではないのか?まあ、この話は今日の本題から外れるので、また後日。

S氏から「紀元前2500年ごろスウェーデン南部からはるばる海路で日本の東北へ来た部族があり、その後BC1000年ごろ九州へ上陸した部族がいたということ。聖書に突然登場する海の民がこれらの動きの一つで、ヤペテ系に相当する流れです。」と聞いている。一か月以上も前に聞いた話だが、その後、例の集団ストーカー氏のブログなどを読み、勉強をしてきたが、なにせ文字のない時代の話である。確証が得られないまま妄想が膨らむばかりであった。

Sさんも集団ストーカーさんも共通して言われるのは、ケルトもゲルマンもフン族も匈奴も、要はドルイドに操られただけで、彼らは世界に広がり、そこで混血した地域もあれば、乗っ取った地域もあれば、消滅した地域もあると・・・。で、その手法は宗教だった。ユダヤ教もキリスト教も彼らドルイド教の枝葉にすぎないと。

エジプトが最古の文明であったとか、シュメールから文明が始まったというのは、あくまでもユダヤ人やキリスト側の主張であり、乗っ取った地域の歴史を破壊し、自分に都合のよい歴史書を捏造するのが彼らに共通する手法だったのである。中国でも日本でも、もちろん韓国でも、まったく同じ手法で歴史が改ざんされ、ドルイドの影を消し去っている。

問題は、エジンバラ公こそこの海洋族の正当な末裔だと主張しているようなのだ。まあ、世界初の強盗団の正当な末裔がそれほど権威があるかはわからないが、明治天皇はここからガーター勲章をもらったわけで、たぶんそれは天皇家のお種が世界盗賊団と同祖だと認定されたのだろう。要は、日本もバイキング料理が好きなのだ。

話を戻すと、スカンジナビア半島を出発し、バルト海からスコットランドへ上陸、そしてオランダ、たぶんアムステルダムへ、そこからフランスとスペインの境目あたり、そしてリスボンを経て地中海に入り、サルデーニャ島、シチリアへ上陸する。そこを拠点とし、南はアフリカ大陸、そして北はイスタンブールをかすめ、黒海に入り最終的にアルメニアあたりに落ち着く。

それから推測すると、サヴォイアの出自はむしろこっちで、彼の立場が良くわからなかったのだが、むしろヘッセンより格が上で、エジンバラ公と同様、別格なのかもしれない。

さて、シチリアからアフリカ北部に上陸したドルイド神官は紅海を下り、アラビア半島を回り、現在のイラク方面とさらにインドを回り、現在のバングラディッシュに至る。

さて、別個にリスボンからわかれ、アフリカ大陸を回り、はるばる日本にやってきたグループがあったのだという。それが紀元前5000年ごろなのだが、台湾から上海に入り、青森を経て樺太に上陸し、最終的に南アメリカまで達する壮大なスケールである。紀元前5000年ごろにそのような航海が出来たのかどうか、やや懐疑的なのだが、あくまでも彼ら、つまりエジンバラ陣営の主張ではそうなのだそうだ。

まあ、これらの主張を裏付けるのがひとつには物証、つまり遺跡とか、今回の紋章とか、あるいは昔話などの伝説などである。

まあ、エジンバラ公の主張を調べてどうする?ってことだが、要は、彼らはそのようなことを根拠に「元をたどれば同祖ではないですか。我々は世界を支配する権利があるのですよ。一緒に千年王国を作りましょう。」と来るのでしょう。

で、彼ら古代ドルイド神官の足跡をたどりたいのだが、一人ではとても大変。

読者の方で興味のある人はぜひこの三本脚巴、あるいは三本足、あるいは三位一体に関する情報を探してほしい。情報をお願いします。

資料として地図を載せます。S氏から頂いたものが解像度が低く、わかりにくかったので僕が作ったものです。したがってそれほど正確ではありません。だいたいの概念と考えてください。これがBC2500年ごろの海洋族の移動だったそうで、もっと昔、BC5000年ごろの経路も存在するようですが、私はまだ見ていません。