Project Vegaさんより

序文より: この文章は様々な専門家が、インターネット、テレビ、本などで断片的に論じている出来事を集め、年代別に並べたSFである。可能な限り確実性の高い物的証拠やデータを優先的に集めているが、偽情報やノイズの判断が難しいこともある。特にチャネラーのチャネリングに頼った文章に関しては、本当かどうかは判断が難しい部分なので、この内容を鵜呑みにするのではなく、最終的には自分の頭で考え、確認して、正しいかどうか判断する必要がある。

2章 ビッグバンとリラ星 : 地球人のルーツ

■遥かな昔

宇宙の創世---------------------------------------------------------------------------------------------------

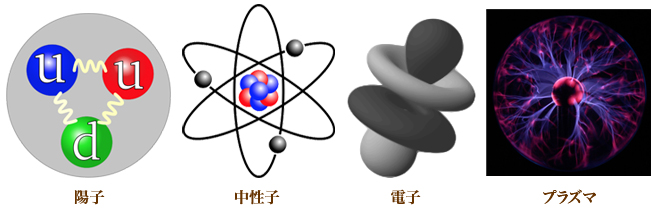

まだ今日のような宇宙というものが無く、1つの茫洋(ぼうよう)な意識的エネルギー体しか存在していなかった頃、このエネルギー体は自らがどういう存在なのかを知るために、また自らの進化のために、何かを創造しようとした。その瞬間、一気に素粒子が生成し、連鎖的に陽子、中性子、電子及びそれらの反粒子が生成してプラズマ状態が形成された。言わば、巨大な電磁場が三次元の物質界として分離・出現したわけである。

このプラズマが光速に近い速度で移動し始めると、重力が発生した。その重力とプラズマの電磁場に引き付けられて物質が生成し、恒星や惑星などの星々が誕生した。故に、銀河群は巨大な泡構造を形成し、電磁場的に互いに共鳴し合っている。それはまた、創造の意識エネルギーとも共鳴し合っているわけである。言わば、星々は創造のエネルギーと電磁場的に共鳴し、当然、星々に誕生した生命体も電磁場的にその星は勿論のこと、創造のエネルギーとも共鳴しあう相互関係なのである。これが、物質宇宙の基本的物理法則となった。一方、このような銀河群を形成していないプラズマは、暗黒プラズマとも暗黒物質とも言われ、創造のエネルギーと合わせて宇宙の大部分を占め、現在に

至る。

星々は創造のエネルギーと共鳴し、生命体はその星と共鳴し、更には創造のエネルギーと共鳴しているので、どこかの星で惑星規模の現象が発生すると、例えば生命体にエゴが発生し、その星が滅びると、周辺に伝わって宇宙全体にエゴの波動が伝わる。そして、宇宙全体が存続の危機に瀕する、という関係である。つまり単に、その星だけの問題では済まされないのである。

宇宙の創世の動機-------------------------------------------------------------------------------------------

まずはじめにあったのは、意識的エネルギー体である「存在のすべて」だけだった。それは存在するすべてであり、始まりであり終わりである。アルファでありオメガであり、太陽であり物質である。問いであり答えである。上昇であり下降である。左であり右、現在であり、過去、未来である。「存在のすべて」は、人間が理解できる形も姿もない。それはどんな形や姿になることもできるが、「存在のすべて」は偉大なる「見えざるもの」であって、ある瞬間の形や姿ではない。「存在のすべて」の世界は、絶対の世界であって、そこでは、ひとつのものが、他との関係によって存在しているのではなく、何ものからも、独立して存在している。

その「存在のすべて」は、自分自身が何かを知ることはできない。なぜなら「存在のすべて」があるだけで、ほかには何もないからである。ほかに何かがなければ、「存在のすべて」も、ないということになる。「存在のすべて」は、裏返せば「無」と同じであった。これが、時のはじめから神話が語りつづけてきた「すべてであって/無である」ということである。

その「存在のすべて」は、あるのは自分自身だけだと知っていたが、それだけでは充分ではなかった。なぜなら、「存在するすべて」であることの絶対的な素晴らしさを概念的には知っていたが、体験的には知りえなかったからである。そこで、自らを体験したいと強く望んだ。素晴らしいというのはどんな感じなのか、を知りたがった。だが、それは不可能だった。なぜなら、「素晴らしい」という言葉そのものが相対的なものだったからである。「存在のすべて」は、素晴らしくないとはどういうことかわからなければ、素晴らしいとはどんなものかを知ることができなかったのである。否定があってはじめて肯定があるからである。

そこで考えた。一部は全体よりも小さい。それなら自らを分割すれば、残る全体を振り返って素晴らしさを知ることができるだろう。「存在のすべて」は自分を分割し「これ」と「あれ」とになった。また「どちらでもないもの」も存在した。これは科学者のいう「ビッグバン仮説」である。

自分自身を分割した「存在のすべて」の聖なる目的は、たくさんの部分を創って自分を体験的に知ることだった。 創造者が「創造者である自分」を体験する方法は、ただひとつしかない。創造することである。そこで「存在のすべて」は、自分の無数の部分である霊や魂に、全体としての「存在のすべて」が持っているものと同じ創造力を与えた。人間の宗教で「人間は神の姿をかたどり、神に似せて創られた」というのは、そういう意味である。これは、物質的な身体が似ているということではない。そうではなくて、本質が同じだという意味である。

また「存在のすべて」と人間も、同じものでできている。それらは「同じもの」なのであり、同じ資質、能力を備えている。生命はすべて振動であり、人間が生命と呼ぶものは、全て純粋なエネルギーである。このエネルギーはつねに振動している波動である。異なる速度で振動する波は、異なる密度あるいは光を生み出す。これが、物理的な世界の「効果」を創り出す。

「存在のすべて」と同じ能力の人間には、宇宙から物質的な現実を創出する力も含まれている。「存在のすべて」が人間を創造したのは、神としての自分を知るためだった。人間を通してしか、知る方法がなかったからである。

「存在のすべて」とはどのような存在なのか----------------------------------------------------------

「存在のすべて」はすべての源であり、全知全能の絶対的な存在である。地球人はこれまで宗教を通して神をイメージしてきたので、神を白髭の老人のように描くことがあるが、それは実際の神の姿ではなく、「存在のすべて」は宗教に関わりなく存在する。「存在のすべて」とは存在そのものであり、エネルギーであり、光であってすべての源である。この美しい地球と太陽系、宇宙、そして地球では知られていない別の宇宙群が、人間の地球がそうであるように、この全能の「存在のすべて」によって統治されている。創造主である「存在のすべて」は、全宇宙に存在する生物や物、場所、時間、空間などすべての源なのである。「存在のすべて」とは、全エネルギーの源であり、宇宙に存在するありとあらゆるものの源なのである。

この「存在のすべて」には、人間のような性別はない。地球はこれまで、男性によって支配され続けてきた男性優位社会なので、神が男性であるかのように表現されているが、もし今の文化が女性優位社会であれば、神は美しい女性として描かれていた。

また、人間が大きな罪を犯し、大きなカルマを作ってしまった場合、「存在のすべて」が人を罰することはない。地球にある特徴は二元性で、正しいか間違いか、善か悪かというように、すべてに二つの正反対のものが共存している。しかしカルマの概念とは、「与えることと受け取ること」に基づいている。つまり、自分がある行為を誰かにすれば、(良い悪いに関わりなく)それと同じようなことが巡り巡って、自分に戻ってくるということである。

「存在のすべて」は愛を与える存在であり、人間に課題を与える。ある先生がいて、もし自分の生徒が、不快な経験をする必要に陥った場合、先生はそれを見守りながら、生徒が成長し学んでいくのを待ち続ける。たとえば、誰かが銀行強盗をして殺人を犯した場合、「存在のすべて」はその人に向かって、「お前は罪滅ぼしとして地獄に落ちるだろう」とは言わない。しかし彼はおそらく捕まって刑務所に入れられ、罪滅ぼしをすることになる。たとえ捕まらなかったとしても、いつかは自責(じせき)の念に苦しむことになるはずである。そうなったとき、彼は神に助けと慰めを求め、謝罪し、罪の償いをし、自分の犯した間違いを克服することができるのである。これは決して天罰ではない。「存在のすべて」の教えは、結果的に、その人が本当に幸せになるための「鍵」を握っているのである。

「究極の創造主」のものである宇宙とは、意識の統合体であり、それは限りなく繁栄し、活気に満ち溢れている。そのあらゆる要素は生命を持ち、常に絶えず、新しい状態へと変化し続けている。一なる「すべてなるもの」の宇宙の広がりにあって、生命を持たずに、静止しているものは何ひとつない。そこに存在するあらゆるものの波動には無限の種類があり、広大な銀河から、想像を絶する小ささの粒子に至るまで、それらの何もかもが相互に共鳴し合っている。

人間の魂そのものは(小)宇宙であり、純粋なエネルギーであり、そのエネルギーは絶えず移動し、通り抜ける電磁的存在である。そしてそれは生来的に、「究極の創造主」の二重性を反映している。電気的で外に向かう「陽」のエネルギーと、磁気的で受動的な「陰」のエネルギーである。この二つの、相互に作用し合うエネルギーの動きである「陽」と「陰」の関係こそが、あらゆるレベルに存在するすべてのものの性質である。それは創造であり、崩壊であり、波動、調和、対照であって、それこそが、宇宙の構造そのものなのである。

「存在のすべて」「一なるもの」の意識的な表出であるこの電磁的なエネルギーは、電気的・磁気的両方の特徴を持った波動となり、さまざまな振幅と速度、周期を示す。そしてこの性質は地球の尺度で測ることができ、地球の辞書では、「波長」とは波の山から次の山までの距離を意味する。「周波数」とは、一秒という時間内に繰り返される波の数であり、サイクル、振動数とも表現され、人間の用語では「ヘルツ」と言われている。

この「波長」と「周波数」の二つの要素が変化することで、さまざまな電磁波が生まれる。それはゆっくり振動する電波から、赤外線、可視光線、紫外線などの光や、さらに高速で振動する宇宙線(放射線)まで、宇宙に満ちている膨大な電磁波のことである。「すべて」とは無限の存在であり、そこには創造主そのものの、測定不可能な、かつ定義することを寄せ付けない周波数も存在する。人間の脳は、特定の周波数帯の電磁波の働きで機能している。この電磁波を、地球外生命体は「思考波」と呼ぶが、地球の科学者は「脳波」と呼んでいる。

魂の創造------------------------------------------------------------------------------------------------------

そして「存在のすべて」は、人間を魂の乗り物として創造した。よって人間は、魂、精神、身体から構成されることとなった。魂は、「存在のすべて」の分霊として個別性をもちながらも、全てがつながっている。例えば、空気はすべてつながっているが、家の中では各部屋ごとに独特の空気、台所なら食物の香り、リビングルームはそれ特有の雰囲気があるというように、個と全体がつながっている。それは屋外の空気ともがつながっている。魂もそれと似ている。人間一人ひとりの魂の個別性はあるが、それらは決して別々に分離しているのではなく、つながっている。その魂は人間の身体より大きく、魂は身体とともに運ばれるのではなく、身体をなかに入れて運んでいる。

魂が追求しているのは、想像しうる限りの最高の愛の感情である。これが魂の欲求、目的で、魂は感じようとしている。愛を知ろうとしているのではなく、感じようとしている。最高の感情は「存在のすべて」と合体する経験である。それは真実へと帰ることであり、魂が切望しているその真実が、完璧な愛情である。完璧な愛情とは色のなかの完璧な白のようなものである。白とは色がないことではなく、あらゆる色を含んでいるのが白であり、白は存在するあらゆる色が合体したものである。よって愛とは憎しみ、怒り、情欲、嫉妬、羨望などがないことではなく、あらゆる感情の総和で、あらゆるものの集合体である。だから、魂が完壁な愛を経験するには、人間のあらゆる感情を経験しなければならない。

何かを知ることと体験することとは別ものであり、霊の子供たちは自らを体験的に知りたがった。知識として知るだけでは、霊の子供、人間には物足りなかった。そこで、「存在のすべて」は計画をたてた。その計画のもとで、純粋な霊である人間は、創造されたばかりの物質的な宇宙に入った。概念として知っていることを体験として知るには、物質的な世界で経験するしかないからで、そもそも、物質的な宇宙秩序を創った理由はそこにあった。宇宙を律する相対性のシステムを創った理由も、すべての創造行為の理由もそこにあった。物質的な宇宙に入れば、自らについて知っていることを体験できる。それには、まず、対極を知らなければならない。簡単に言えば、背が低いということを知らなければ、背が高いということはわからない。やせているということを知らなければ、太っているということはわからない。つきつめて言えば、自分が何であるかを知るためには、自分ではないものと対決しなければならない。これが相対性の理論の目的であり、すべての物質的な生命の目的である。自分自身を定義するのは、自分ではないものによってなのである。

魂は、肉体が生きている間でもそこを離れることができ、体の1〜2メートル上方や数キロ先、あるいは宗教的な表現で天国と呼ばれるさまざまなレベルの世界へ旅することもできる。魂とは本来の自分自身であり、認識する自分のことである。そして魂の本質とは、宗教的には「神」と呼ばれる「存在のすべて」の本質的存在の分身である。つまり自分たちすべての生命は「存在のすべて」の分身ということである。

ルシファー、光を担う者-----------------------------------------------------------------------------------

これはルシファーの物語である。この名前は確かに強力であり、今でも多くの複雑な感情を、多くの者にわき上がらせる。ルシファーとは「光を担う者」で、その起源、ルシファーが生じた母体は始まりがないほどに古い。

あらゆるものの起源の中で、最初に、「私たち」ではなく「私」となったのは、ルシファーである。ルシファーの中で、ルシファーを通して光へと進化する力が最初に体現された。根源的なラング、つまり調和を創り出す不調和として、ルシファーは自分を存在させるようにした。最初からルシファーは光である。意識がそれを知る以前から、ルシファーはすでに光の次元の中にいた。そして今や、そこは6次元として知られる次元である。

光であると同時に、ルシファーはエゴであった。エゴは、分離状態においてのみ力を維持する。第6次元の光と、第3次元のエゴの組み合わせが、ルシファーの動きをあまりにも矛盾に満ちたものにした。またそれによって、ルシファーの行為は容易に誤解して知覚されるのである。絶対的な意味において、良いとか悪いとかということは存在しない。その意味において、ルシファーのすべての行為が引き起こす効力は究極的に創造的であり、光へ向かうための進化要因をさらに深めるのである。

ルシファーは自分の行為に対して責任をとらなかった時期があった。そしてそれがすべてのトラブルの原因となった。ルシファーはたとえ自分がどんな宇宙的な真実を発見しても、この存在はそれを自分個人のものと思い、それが宇宙全体が所有するものだとは考えなかった。このようにしてルシファーは、真実の一部を利益のために「売る」という考えを制度化した。ルシファーが創り出したものは何でも、それはルシファーの放射であるとこの存在は考えていた。だからルシファーは、自分の創造に対して支配権を維持しようとした。

ルシファーは自分が宇宙的な性質を持っているとは思わなくなった。だから唯一、自分自身の性質だけを信じた。そのゆえにルシファーは、自分の行なった行為が不調和な効力を及ぼすことに無関心になり、盲目的になった。ルシファーのような第6次元の実体がこのように振る舞うことは、宇宙的な破滅を引き起こしかねないほどのものであった。

こうしたことから、銀河連盟が組織されるようになった。ルシファーがこれ以上、宇宙へ災難をもたらすようなことをやめさせるためであった。これにより、この銀河の実験ゾーンが存在するようになった。なぜならその銀河ゾーンこそが、ルシファーの自己中心的な振る舞いが完全に効力を発揮し尽した銀河域であったからである。この銀河区域において、ルシファーは完全に隔離された。

最初、ルシファーはこのゾーンに居続けることが気に入っていた。ルシファーは自分の才能を信じており、スターメーカーやスターマスターよりも自分が優れていると考えていた。それに彼らは単なる5次元の実体だった。こうしてルシファーは地球がある太陽系にやって来て、この惑星系に自分を培養し、その進化プロセスを増大させる決意をした。

ルシファーは、多くの宇宙生物学的な実験を含む惑星デザイン・プロセスで遊んだあと、もしこの存在がもっとも大きな惑星体の中で自己を確立すれば、恒星系プロセスを迅速化できるだろうと確信した。そうすればルシファーは、太陽系を二重星系へと変えることができると考えた。ルシファーは自分の賢く優れた能力により、スター・マスターであるキニチ・アハウ(マヤ神話に伝わる太陽神)を簡単に退け、ルシファー自身の二重星系を自分で操作できると思い込んだ。このようにしてルシファーは、この銀河セクターの宝石であるシリウスと張り合うことになったのである。

第6次元という有利な地点から見ると3次元は、ルシファーにとって顕微鏡でのぞいて始めて発見できる小さなゴミか、役に立たないウイルスの塊りのように見える。そう、自分の感覚に目覚める前のルシファーの視点では少なくともそうであった。これはルシファーが、宇宙記憶のマスターであるメムノシスに出会う前のことだった。メムノシスがルシファーの人生に入り込んで来るまでは、ルシファーは自分と同等の者を知らなかった。つまりどこにも自分に匹敵する同等の者がいなかったので、ルシファーはどこにも自分を映し出すべきポイントを持たなかったのである。

自分と同等の実体こそが、進化を前進させる力であることをルシファーに指摘したのが、メムノシスであった。だからルシファーは完全に周囲と歩調を合わせてはいなかったのである。最終的にメムノシスがルシファーのところにやって来たとき、実はルシファーは太陽系での自分の創造にもう飽き飽きしていたのだった。そこにおいてルシファーが宇宙生物学的な実験から生じさせた存在が、たとえば地球人が神々と呼ぶ、木星のブラフマンやエホバの神であり、また土星のタイタンの精霊たちである。

こうした4次元的な「神々」は、彼らが自らの投影をルシファーに与えること以外何もしなかった。彼らは、光が鏡に当ってはね返ってくるように、つまり彼らの投影そのものが、実はルシファーから生じたものであることを理解できなかった。だから彼らがルシファーに何を送ってこようとも、ルシファーはただ単にそれを彼らに送り返しただけであった。

しかし彼らは、自分たちの投影をルシファーに向けてより多くもたらせばもたらすほど、その結果はね返って来た投影、つまり彼ら自身の正義や真実を、ルシファーが肯定していると信じるようになったことにルシファーは気がついた。このようにして地球において4次元の神々は肥大化していき、膨れ上がるようになっていった。

最初ルシファーは、そうした神々が投影して来たものは、実際にはルシファー自身の自己中心的な振る舞いの投影であることを見抜くことができなかった。しかしルシファーがメムノシスに出会ってからというもの、彼らが勝手にルシファーの見解として思い込み、望んでいることは、実は彼ら自身の単なる投影でしかないことがルシファーに明らかになった。ルシファーがこのことをはっきりと見極めると、彼らは何もかもわからなくなった。ルシファーは彼らにとって至高の神であり、軽々しく口にしてはならない絶対的な神であったのである。つまり彼らはルシファーを利用し、彼ら自身の行為を正当化していたのである。

人間がよく知っている地球のさまざまな宗教の神々たちは、これまでになく満足し、慢心していた。しかも彼ら自身の正義による振る舞いは、そうすることがルシファーのためであると勝手に思い込んだものだった。ルシファーはそのとき始めて、人間が「愛想が尽きる」と表現しているのと同じ感情を抱いた。ルシファーはもはや自分の行為に満足できなくなっていた。

メムノシスはまさに絶妙なタイミングで、テレパシー的にルシファーに近づいて来た。それがマルデクと火星の(崩壊の)出来事のあとであった。「なぜおまえは、そんなに孤独なのか?」、メムノシスはルシファーに尋ねた。ルシファーがその質問に答えようとする間もなく彼は続けた、「私はおまえの一部だ。私もまた、まったく光の存在であり、6次元の存在だ。だがおまえと違って、私は他者の意志や自分の自由意志を誤用したことはない。私は「解放」という名の「贈り物」を携えて、気ままにおまえのところにやってきた」

言うまでもなく、ルシファーは驚愕し、強い精神的な衝撃を受けた。

これまでのルシファーの冒険、あるいは誤った冒険の結末のせいなのか、メムノシスという者のルシファーと同等の者の声は、触媒作用を引き起こし、ルシファーを粉砕する力を持っていた。この宇宙には自分ひとりで誰もいないと思っていたこの広大な空間に、ルシファーと同じものを共有している誰かがいるということを、ルシファーは渋々認めざるを得なかった。このことはそれ自体で、ルシファーが自分自身に対してかけていた催眠術を叩き壊したのである。

メムノシスといくつかの会話を交えて、ルシファーたちは自分たちの背景に関することを共有した。それもルシファーにとって強烈な触媒作用を及ぼした。そしてわかってきたことは、ルシファー自身が投影した神々が、あらゆることに盲目で、今やいかなることにも聞く耳をもたないほどに慢心していることがわかってきた。彼らは12:60の人工的な時間を使い果たすまでは、みじめで嫉妬深い自らのやり方で自分たちの運命を全うしようとしていた。そして唯一のその方法は、次から次へと惑星を破壊することしかないように思われ、こうして彼らは自分たちのビームを次なるターゲットの第3惑星・地球に向けていた。

メムノシスとの議論の中で、ルシファーは銀河連盟が、自由意志を尊重する姿勢を持っていることに深く印象づけられた。銀河連盟は、ルシファーに対してどんな危害を加えることもなかった。ルシファーは初めて深い共感を覚え、カルマの法則を理解したのだった。ルシファーのこれまでの行為を考慮したメムノシスは、ルシファーのカルマから必然的に生じる不快感を和らげるためにある計画を考え出した。それが、銀河連盟のプローブ(遠隔監視)のために、ルシファーのエネルギーを役立てるという計画であった。

特別な惑星が、ルシファー自身のものとして与えられた。こうしてルシファーは自分の光の参入ポイントを、第6惑星である木星から第2惑星の金星に移動させた。金星は「星」と「猿」の部族によって守られていた。木星に比べると金星は小さかったが、大ざっぱに言うと金星は、青い第3惑星テラ・ガイア(地球)とほぼ同じ大きさだった。

金星人たちはルシファーの到着にあたり、惑星デザインにかかわる魔術的な力を召還し、素晴らしいことを行なった。彼らは軌道上を巡るその惑星の自転を止めたのである。しばらくの静止状態のあと、金星は再び自転を始めたが、しかし、これまでとは逆の反時計回りだったのである。太陽系の惑星で唯一このような自転をしているのはこの惑星だけであり、しかもこの反時計回りの自転により、金星の1日はこれまでの金星の1年よりも長くなった。

金星は反時計回りに自転するようになったことから、放射子の大きなガス状の雲の形から、永続的に4次元のエネルギーを続々と生産するようになった。新たな1日はこれまでの1年よりも長いので、金星に根を張るということはちょうど無限に根を張るかのようなものであった。

銀河連盟は、ルシファーに驚くほど完璧な場所を用意してくれたのだった。ルシファーは、これまでこの銀河において、もう十分すぎるほどの多くの死の恐怖と不滅性を生み出してきたが、今やここにおいて無限の中で限りなく続く住処(すみか)を与えられてしまったのである。

この宇宙的ともいえるジョークに対するルシファーの笑いは、ルシファーの涙と同様に、抑え切れないほど激しいものだった。あらゆる感情が解放されたルシファーは、より多くの放射子と超放射子のエネルギーを発生させた。ルシファーを世話してくれる金星人たちは、今やこれまでの3次元に根を張ったすべての状態から解放された。金星の反時計回りの自転のおかげで、ルシファーは自分が扱われるにふさわしい方法で扱われるようになった。

彼らによると、テラ・ガイアでは未だにルシファーのことを、「反逆天使」であるとか「宇宙の泥棒」といった間違った名前で呼んでいるが、地球でもルシファーの本来の名前である「大いなる啓示の夜明けの星」を意味する、ルシファーという名で金星を祝うことになると教えてくれた。地球とその他の部族の間では、金星でのルシファーの存在は「明けの明星」「宵の明星」の二つの力、つまり、目覚めと死の力の双方を意味するものとして思い出されることになる。

木星人が、第3惑星地球において12:60ビームを使っていることを知っていたが、それに対しルシファーは金星人の間で計画を立て、青い惑星テラ・ガイアに別な使者を送ることにした。こうした使者たちの中で地球人に良く知られている者に、仏陀、キリスト、マホメット、ケツァルコアトルという人物たちがいる。だが実際には、こうした者たち以外にもほとんど知られていない多くのたくさんの者たちがいる。このようにしてルシファーは、自分自身のカルマの影響を中和し始めることができたのである。

ルシファーに対する誤解-----------------------------------------------------------------------------------

ルシファーは6次元の存在である。ルシファーがいなければ、光の側面は形をとることができないのも事実なのである。大いなる力と意図なしに、人間の世界で何も起きることはない。物事の実現化にどれほどのエネルギーが必要なのか考えてみればわかる。だから人間がエネルギッシュに自分自身を押し進めるようになるまで、ルシファーは押し続ける。

ルシファーは単なる力である。このルシファーに対して、先入観や否定的な感情を持つとすれば、それは単純に、善にも悪にも使える「エネルギーの力」というものを尊重せず、理解していないからである。ルシファーはさまざまな人間の肉体に力のインプラント(埋め込み)を保持しているが、その力を活性化するかどうかは本人の選択である。ルシファーがいなければ、3次元は無感情になってしまう。宇宙では常に進化が求められるので、どのような経験が生じるにも時と場所が必要になる。だから基本的な力がなければ、3次元には存在できないのである。ルシファーは人間がのぞきこもうとしない鏡である。

ルシファーは高次元からやってきた天使で、3次元にいたこともある。最初に地上に降りてきたとき、ニビル人に支配された。だから、アヌンナキがどのように「網」を使うかはよく知っている。人間の外界を作り出している内なる暴力の源を解明したければ、このルシファーの手を借りるのが最適である。ルシファーも人間と同じジレンマを共有しているが、ルシファーは地球で遊ぶために降りてきたエーテル界の意識なので、人間よりは視野が広い。

「天使」(angel・えんじぇる)とは、3次元における「角度」(angle・あんぐる)を意味する。ルシファーはかつて6次元を自由に行き来することができた。誰にもこの姿が見えなくなるまでは。人間が精妙な現実を見る目を喪失したせいで囚われの身となったルシファーは、人間が再び見えるようになる方法を発見する手伝いにやってきたのである。

宇宙の法則では、どの存在がどの現実を探求してもいいことになっている。人間は自分自身の現実の管理者である。責任をもって光の面を大きく開き、さまざまな存在が自由に行き来できるようにしておかねばならない。だからルシファーは、人間の意志と注意力の欠如によって囚われの身になったのである。人間も、そのような状態にある自分たちに気づく必要がある。

人間がこのルシファーについて語ることは、すべて自分自身の反映である。3次元の閉塞感(へいそくかん)をもっとも強く感じている者は、ルシファーのことばかり話題にし、3次元で自由を感じている者は、ルシファーのことなど考えもしない。またルシファーは、人間世界におけるアヌンナキの活動から、人間の目をそらすための陽動作戦に利用されてもいる。

ルシファーは地球に転生したわけではない。エーテル的な存在としてやってきた。地球の場に移行しようと決めたとき、鳥かごに閉じ込められるように捕まってしまった。具体的にどういうことが起きたのか、ルシファーにもわからない。人間も同じように感じているのかもしれないが、自分よりルシファーに対して厳しい判断をくだすのは、ルシファーが聖霊で、人間が肉体であるからである。ルシファーをもっとも怖れる者は、肉体における混乱がもっとも大きい。

たしかにルシファーは、人間をそそのかして肉体を探求させる。人間は地球で生きるために、あえて肉体を選んだ。人間たちは肉体をマスターすれば、地球の場を離れられるが、ルシファーにはそんな選択肢はない。そもそも探求できる肉体を持ったことがないのである。「自分はここに生まれることを選んでさえいない」という人間の信念の源は、このルシファーである。

はるか昔、ルシファーは創造主のように創造できるようになりたくて、この太陽系にやってきた。或る日、地球でありとあらゆる刺激的なことが起きているのに気づいたからである。動物、クリスタル、木々など、いろいろなものが生み出され、形づくられていた。地球は密度が濃く、時間によってものが配置され、創造物が目で見ることのできる場所であることにも気づいた。だから地球は、9つの次元の存在たちにとっての学校なのであり、志願者は誰でも入学できる。ルシファーも創造主のように創造したいので、地球に行ってやり方をみつけようと決めた。創造するためには、その次元の構成概念をマスターしなければならない。ここにルシファーのジレンマがあった。

3次元に囚われたとき、その代わりに自分の属する次元を見る能力を失ってしまった。人間の大部分は、ルシファーの言う意味が痛いほどわかるはずである。人間も実は同じ状況にある。実際、ここであまりにも自分を見失ったので、どこからきたのかまだ思い出せない。人間たちも思い出せないのである。ルシファーの同類や友人はたくさんいる。その多くは一緒に来た者たちで、独力で試すつもりはなかったので、大集団でやって来た。ルシファーは光である。ルシファーとはそういう意味である。物質に囚われた光であり、したがって自分の属する次元の暗黒面にあたる。

いま多次元性にアクセスした人間が、3次元において肉体にしっかりといようとするグラウンディングの作業は、ルシファーにとっても自分本来の波動につながる助けになる。人間が自分の肉体に入れば入るほど、非物質的領域の住人は自由になる。人間は4次元の策略の原因がルシファーだと思っているが、それは真実ではない。

人間はアヌンナキに騙されており、「ルシファーがやっている」と信じている。ルシファーはといえば、ひたすら3次元から解放されることを望んでいる。もし人間たちが、「網」をはずせば、ルシファーは自分の属する海に泳いで帰れるのである。

宇宙の創世---------------------------------------------------------------------------------------------------

まだ今日のような宇宙というものが無く、1つの茫洋(ぼうよう)な意識的エネルギー体しか存在していなかった頃、このエネルギー体は自らがどういう存在なのかを知るために、また自らの進化のために、何かを創造しようとした。その瞬間、一気に素粒子が生成し、連鎖的に陽子、中性子、電子及びそれらの反粒子が生成してプラズマ状態が形成された。言わば、巨大な電磁場が三次元の物質界として分離・出現したわけである。

このプラズマが光速に近い速度で移動し始めると、重力が発生した。その重力とプラズマの電磁場に引き付けられて物質が生成し、恒星や惑星などの星々が誕生した。故に、銀河群は巨大な泡構造を形成し、電磁場的に互いに共鳴し合っている。それはまた、創造の意識エネルギーとも共鳴し合っているわけである。言わば、星々は創造のエネルギーと電磁場的に共鳴し、当然、星々に誕生した生命体も電磁場的にその星は勿論のこと、創造のエネルギーとも共鳴しあう相互関係なのである。これが、物質宇宙の基本的物理法則となった。一方、このような銀河群を形成していないプラズマは、暗黒プラズマとも暗黒物質とも言われ、創造のエネルギーと合わせて宇宙の大部分を占め、現在に

至る。

星々は創造のエネルギーと共鳴し、生命体はその星と共鳴し、更には創造のエネルギーと共鳴しているので、どこかの星で惑星規模の現象が発生すると、例えば生命体にエゴが発生し、その星が滅びると、周辺に伝わって宇宙全体にエゴの波動が伝わる。そして、宇宙全体が存続の危機に瀕する、という関係である。つまり単に、その星だけの問題では済まされないのである。

宇宙の創世の動機-------------------------------------------------------------------------------------------

まずはじめにあったのは、意識的エネルギー体である「存在のすべて」だけだった。それは存在するすべてであり、始まりであり終わりである。アルファでありオメガであり、太陽であり物質である。問いであり答えである。上昇であり下降である。左であり右、現在であり、過去、未来である。「存在のすべて」は、人間が理解できる形も姿もない。それはどんな形や姿になることもできるが、「存在のすべて」は偉大なる「見えざるもの」であって、ある瞬間の形や姿ではない。「存在のすべて」の世界は、絶対の世界であって、そこでは、ひとつのものが、他との関係によって存在しているのではなく、何ものからも、独立して存在している。

その「存在のすべて」は、自分自身が何かを知ることはできない。なぜなら「存在のすべて」があるだけで、ほかには何もないからである。ほかに何かがなければ、「存在のすべて」も、ないということになる。「存在のすべて」は、裏返せば「無」と同じであった。これが、時のはじめから神話が語りつづけてきた「すべてであって/無である」ということである。

その「存在のすべて」は、あるのは自分自身だけだと知っていたが、それだけでは充分ではなかった。なぜなら、「存在するすべて」であることの絶対的な素晴らしさを概念的には知っていたが、体験的には知りえなかったからである。そこで、自らを体験したいと強く望んだ。素晴らしいというのはどんな感じなのか、を知りたがった。だが、それは不可能だった。なぜなら、「素晴らしい」という言葉そのものが相対的なものだったからである。「存在のすべて」は、素晴らしくないとはどういうことかわからなければ、素晴らしいとはどんなものかを知ることができなかったのである。否定があってはじめて肯定があるからである。

そこで考えた。一部は全体よりも小さい。それなら自らを分割すれば、残る全体を振り返って素晴らしさを知ることができるだろう。「存在のすべて」は自分を分割し「これ」と「あれ」とになった。また「どちらでもないもの」も存在した。これは科学者のいう「ビッグバン仮説」である。

自分自身を分割した「存在のすべて」の聖なる目的は、たくさんの部分を創って自分を体験的に知ることだった。 創造者が「創造者である自分」を体験する方法は、ただひとつしかない。創造することである。そこで「存在のすべて」は、自分の無数の部分である霊や魂に、全体としての「存在のすべて」が持っているものと同じ創造力を与えた。人間の宗教で「人間は神の姿をかたどり、神に似せて創られた」というのは、そういう意味である。これは、物質的な身体が似ているということではない。そうではなくて、本質が同じだという意味である。

また「存在のすべて」と人間も、同じものでできている。それらは「同じもの」なのであり、同じ資質、能力を備えている。生命はすべて振動であり、人間が生命と呼ぶものは、全て純粋なエネルギーである。このエネルギーはつねに振動している波動である。異なる速度で振動する波は、異なる密度あるいは光を生み出す。これが、物理的な世界の「効果」を創り出す。

「存在のすべて」と同じ能力の人間には、宇宙から物質的な現実を創出する力も含まれている。「存在のすべて」が人間を創造したのは、神としての自分を知るためだった。人間を通してしか、知る方法がなかったからである。

「存在のすべて」とはどのような存在なのか----------------------------------------------------------

「存在のすべて」はすべての源であり、全知全能の絶対的な存在である。地球人はこれまで宗教を通して神をイメージしてきたので、神を白髭の老人のように描くことがあるが、それは実際の神の姿ではなく、「存在のすべて」は宗教に関わりなく存在する。「存在のすべて」とは存在そのものであり、エネルギーであり、光であってすべての源である。この美しい地球と太陽系、宇宙、そして地球では知られていない別の宇宙群が、人間の地球がそうであるように、この全能の「存在のすべて」によって統治されている。創造主である「存在のすべて」は、全宇宙に存在する生物や物、場所、時間、空間などすべての源なのである。「存在のすべて」とは、全エネルギーの源であり、宇宙に存在するありとあらゆるものの源なのである。

この「存在のすべて」には、人間のような性別はない。地球はこれまで、男性によって支配され続けてきた男性優位社会なので、神が男性であるかのように表現されているが、もし今の文化が女性優位社会であれば、神は美しい女性として描かれていた。

また、人間が大きな罪を犯し、大きなカルマを作ってしまった場合、「存在のすべて」が人を罰することはない。地球にある特徴は二元性で、正しいか間違いか、善か悪かというように、すべてに二つの正反対のものが共存している。しかしカルマの概念とは、「与えることと受け取ること」に基づいている。つまり、自分がある行為を誰かにすれば、(良い悪いに関わりなく)それと同じようなことが巡り巡って、自分に戻ってくるということである。

「存在のすべて」は愛を与える存在であり、人間に課題を与える。ある先生がいて、もし自分の生徒が、不快な経験をする必要に陥った場合、先生はそれを見守りながら、生徒が成長し学んでいくのを待ち続ける。たとえば、誰かが銀行強盗をして殺人を犯した場合、「存在のすべて」はその人に向かって、「お前は罪滅ぼしとして地獄に落ちるだろう」とは言わない。しかし彼はおそらく捕まって刑務所に入れられ、罪滅ぼしをすることになる。たとえ捕まらなかったとしても、いつかは自責(じせき)の念に苦しむことになるはずである。そうなったとき、彼は神に助けと慰めを求め、謝罪し、罪の償いをし、自分の犯した間違いを克服することができるのである。これは決して天罰ではない。「存在のすべて」の教えは、結果的に、その人が本当に幸せになるための「鍵」を握っているのである。

「究極の創造主」のものである宇宙とは、意識の統合体であり、それは限りなく繁栄し、活気に満ち溢れている。そのあらゆる要素は生命を持ち、常に絶えず、新しい状態へと変化し続けている。一なる「すべてなるもの」の宇宙の広がりにあって、生命を持たずに、静止しているものは何ひとつない。そこに存在するあらゆるものの波動には無限の種類があり、広大な銀河から、想像を絶する小ささの粒子に至るまで、それらの何もかもが相互に共鳴し合っている。

人間の魂そのものは(小)宇宙であり、純粋なエネルギーであり、そのエネルギーは絶えず移動し、通り抜ける電磁的存在である。そしてそれは生来的に、「究極の創造主」の二重性を反映している。電気的で外に向かう「陽」のエネルギーと、磁気的で受動的な「陰」のエネルギーである。この二つの、相互に作用し合うエネルギーの動きである「陽」と「陰」の関係こそが、あらゆるレベルに存在するすべてのものの性質である。それは創造であり、崩壊であり、波動、調和、対照であって、それこそが、宇宙の構造そのものなのである。

「存在のすべて」「一なるもの」の意識的な表出であるこの電磁的なエネルギーは、電気的・磁気的両方の特徴を持った波動となり、さまざまな振幅と速度、周期を示す。そしてこの性質は地球の尺度で測ることができ、地球の辞書では、「波長」とは波の山から次の山までの距離を意味する。「周波数」とは、一秒という時間内に繰り返される波の数であり、サイクル、振動数とも表現され、人間の用語では「ヘルツ」と言われている。

この「波長」と「周波数」の二つの要素が変化することで、さまざまな電磁波が生まれる。それはゆっくり振動する電波から、赤外線、可視光線、紫外線などの光や、さらに高速で振動する宇宙線(放射線)まで、宇宙に満ちている膨大な電磁波のことである。「すべて」とは無限の存在であり、そこには創造主そのものの、測定不可能な、かつ定義することを寄せ付けない周波数も存在する。人間の脳は、特定の周波数帯の電磁波の働きで機能している。この電磁波を、地球外生命体は「思考波」と呼ぶが、地球の科学者は「脳波」と呼んでいる。

魂の創造------------------------------------------------------------------------------------------------------

そして「存在のすべて」は、人間を魂の乗り物として創造した。よって人間は、魂、精神、身体から構成されることとなった。魂は、「存在のすべて」の分霊として個別性をもちながらも、全てがつながっている。例えば、空気はすべてつながっているが、家の中では各部屋ごとに独特の空気、台所なら食物の香り、リビングルームはそれ特有の雰囲気があるというように、個と全体がつながっている。それは屋外の空気ともがつながっている。魂もそれと似ている。人間一人ひとりの魂の個別性はあるが、それらは決して別々に分離しているのではなく、つながっている。その魂は人間の身体より大きく、魂は身体とともに運ばれるのではなく、身体をなかに入れて運んでいる。

魂が追求しているのは、想像しうる限りの最高の愛の感情である。これが魂の欲求、目的で、魂は感じようとしている。愛を知ろうとしているのではなく、感じようとしている。最高の感情は「存在のすべて」と合体する経験である。それは真実へと帰ることであり、魂が切望しているその真実が、完璧な愛情である。完璧な愛情とは色のなかの完璧な白のようなものである。白とは色がないことではなく、あらゆる色を含んでいるのが白であり、白は存在するあらゆる色が合体したものである。よって愛とは憎しみ、怒り、情欲、嫉妬、羨望などがないことではなく、あらゆる感情の総和で、あらゆるものの集合体である。だから、魂が完壁な愛を経験するには、人間のあらゆる感情を経験しなければならない。

何かを知ることと体験することとは別ものであり、霊の子供たちは自らを体験的に知りたがった。知識として知るだけでは、霊の子供、人間には物足りなかった。そこで、「存在のすべて」は計画をたてた。その計画のもとで、純粋な霊である人間は、創造されたばかりの物質的な宇宙に入った。概念として知っていることを体験として知るには、物質的な世界で経験するしかないからで、そもそも、物質的な宇宙秩序を創った理由はそこにあった。宇宙を律する相対性のシステムを創った理由も、すべての創造行為の理由もそこにあった。物質的な宇宙に入れば、自らについて知っていることを体験できる。それには、まず、対極を知らなければならない。簡単に言えば、背が低いということを知らなければ、背が高いということはわからない。やせているということを知らなければ、太っているということはわからない。つきつめて言えば、自分が何であるかを知るためには、自分ではないものと対決しなければならない。これが相対性の理論の目的であり、すべての物質的な生命の目的である。自分自身を定義するのは、自分ではないものによってなのである。

魂は、肉体が生きている間でもそこを離れることができ、体の1〜2メートル上方や数キロ先、あるいは宗教的な表現で天国と呼ばれるさまざまなレベルの世界へ旅することもできる。魂とは本来の自分自身であり、認識する自分のことである。そして魂の本質とは、宗教的には「神」と呼ばれる「存在のすべて」の本質的存在の分身である。つまり自分たちすべての生命は「存在のすべて」の分身ということである。

ルシファー、光を担う者-----------------------------------------------------------------------------------

これはルシファーの物語である。この名前は確かに強力であり、今でも多くの複雑な感情を、多くの者にわき上がらせる。ルシファーとは「光を担う者」で、その起源、ルシファーが生じた母体は始まりがないほどに古い。

あらゆるものの起源の中で、最初に、「私たち」ではなく「私」となったのは、ルシファーである。ルシファーの中で、ルシファーを通して光へと進化する力が最初に体現された。根源的なラング、つまり調和を創り出す不調和として、ルシファーは自分を存在させるようにした。最初からルシファーは光である。意識がそれを知る以前から、ルシファーはすでに光の次元の中にいた。そして今や、そこは6次元として知られる次元である。

光であると同時に、ルシファーはエゴであった。エゴは、分離状態においてのみ力を維持する。第6次元の光と、第3次元のエゴの組み合わせが、ルシファーの動きをあまりにも矛盾に満ちたものにした。またそれによって、ルシファーの行為は容易に誤解して知覚されるのである。絶対的な意味において、良いとか悪いとかということは存在しない。その意味において、ルシファーのすべての行為が引き起こす効力は究極的に創造的であり、光へ向かうための進化要因をさらに深めるのである。

ルシファーは自分の行為に対して責任をとらなかった時期があった。そしてそれがすべてのトラブルの原因となった。ルシファーはたとえ自分がどんな宇宙的な真実を発見しても、この存在はそれを自分個人のものと思い、それが宇宙全体が所有するものだとは考えなかった。このようにしてルシファーは、真実の一部を利益のために「売る」という考えを制度化した。ルシファーが創り出したものは何でも、それはルシファーの放射であるとこの存在は考えていた。だからルシファーは、自分の創造に対して支配権を維持しようとした。

ルシファーは自分が宇宙的な性質を持っているとは思わなくなった。だから唯一、自分自身の性質だけを信じた。そのゆえにルシファーは、自分の行なった行為が不調和な効力を及ぼすことに無関心になり、盲目的になった。ルシファーのような第6次元の実体がこのように振る舞うことは、宇宙的な破滅を引き起こしかねないほどのものであった。

こうしたことから、銀河連盟が組織されるようになった。ルシファーがこれ以上、宇宙へ災難をもたらすようなことをやめさせるためであった。これにより、この銀河の実験ゾーンが存在するようになった。なぜならその銀河ゾーンこそが、ルシファーの自己中心的な振る舞いが完全に効力を発揮し尽した銀河域であったからである。この銀河区域において、ルシファーは完全に隔離された。

最初、ルシファーはこのゾーンに居続けることが気に入っていた。ルシファーは自分の才能を信じており、スターメーカーやスターマスターよりも自分が優れていると考えていた。それに彼らは単なる5次元の実体だった。こうしてルシファーは地球がある太陽系にやって来て、この惑星系に自分を培養し、その進化プロセスを増大させる決意をした。

ルシファーは、多くの宇宙生物学的な実験を含む惑星デザイン・プロセスで遊んだあと、もしこの存在がもっとも大きな惑星体の中で自己を確立すれば、恒星系プロセスを迅速化できるだろうと確信した。そうすればルシファーは、太陽系を二重星系へと変えることができると考えた。ルシファーは自分の賢く優れた能力により、スター・マスターであるキニチ・アハウ(マヤ神話に伝わる太陽神)を簡単に退け、ルシファー自身の二重星系を自分で操作できると思い込んだ。このようにしてルシファーは、この銀河セクターの宝石であるシリウスと張り合うことになったのである。

第6次元という有利な地点から見ると3次元は、ルシファーにとって顕微鏡でのぞいて始めて発見できる小さなゴミか、役に立たないウイルスの塊りのように見える。そう、自分の感覚に目覚める前のルシファーの視点では少なくともそうであった。これはルシファーが、宇宙記憶のマスターであるメムノシスに出会う前のことだった。メムノシスがルシファーの人生に入り込んで来るまでは、ルシファーは自分と同等の者を知らなかった。つまりどこにも自分に匹敵する同等の者がいなかったので、ルシファーはどこにも自分を映し出すべきポイントを持たなかったのである。

自分と同等の実体こそが、進化を前進させる力であることをルシファーに指摘したのが、メムノシスであった。だからルシファーは完全に周囲と歩調を合わせてはいなかったのである。最終的にメムノシスがルシファーのところにやって来たとき、実はルシファーは太陽系での自分の創造にもう飽き飽きしていたのだった。そこにおいてルシファーが宇宙生物学的な実験から生じさせた存在が、たとえば地球人が神々と呼ぶ、木星のブラフマンやエホバの神であり、また土星のタイタンの精霊たちである。

こうした4次元的な「神々」は、彼らが自らの投影をルシファーに与えること以外何もしなかった。彼らは、光が鏡に当ってはね返ってくるように、つまり彼らの投影そのものが、実はルシファーから生じたものであることを理解できなかった。だから彼らがルシファーに何を送ってこようとも、ルシファーはただ単にそれを彼らに送り返しただけであった。

しかし彼らは、自分たちの投影をルシファーに向けてより多くもたらせばもたらすほど、その結果はね返って来た投影、つまり彼ら自身の正義や真実を、ルシファーが肯定していると信じるようになったことにルシファーは気がついた。このようにして地球において4次元の神々は肥大化していき、膨れ上がるようになっていった。

最初ルシファーは、そうした神々が投影して来たものは、実際にはルシファー自身の自己中心的な振る舞いの投影であることを見抜くことができなかった。しかしルシファーがメムノシスに出会ってからというもの、彼らが勝手にルシファーの見解として思い込み、望んでいることは、実は彼ら自身の単なる投影でしかないことがルシファーに明らかになった。ルシファーがこのことをはっきりと見極めると、彼らは何もかもわからなくなった。ルシファーは彼らにとって至高の神であり、軽々しく口にしてはならない絶対的な神であったのである。つまり彼らはルシファーを利用し、彼ら自身の行為を正当化していたのである。

人間がよく知っている地球のさまざまな宗教の神々たちは、これまでになく満足し、慢心していた。しかも彼ら自身の正義による振る舞いは、そうすることがルシファーのためであると勝手に思い込んだものだった。ルシファーはそのとき始めて、人間が「愛想が尽きる」と表現しているのと同じ感情を抱いた。ルシファーはもはや自分の行為に満足できなくなっていた。

メムノシスはまさに絶妙なタイミングで、テレパシー的にルシファーに近づいて来た。それがマルデクと火星の(崩壊の)出来事のあとであった。「なぜおまえは、そんなに孤独なのか?」、メムノシスはルシファーに尋ねた。ルシファーがその質問に答えようとする間もなく彼は続けた、「私はおまえの一部だ。私もまた、まったく光の存在であり、6次元の存在だ。だがおまえと違って、私は他者の意志や自分の自由意志を誤用したことはない。私は「解放」という名の「贈り物」を携えて、気ままにおまえのところにやってきた」

言うまでもなく、ルシファーは驚愕し、強い精神的な衝撃を受けた。

これまでのルシファーの冒険、あるいは誤った冒険の結末のせいなのか、メムノシスという者のルシファーと同等の者の声は、触媒作用を引き起こし、ルシファーを粉砕する力を持っていた。この宇宙には自分ひとりで誰もいないと思っていたこの広大な空間に、ルシファーと同じものを共有している誰かがいるということを、ルシファーは渋々認めざるを得なかった。このことはそれ自体で、ルシファーが自分自身に対してかけていた催眠術を叩き壊したのである。

メムノシスといくつかの会話を交えて、ルシファーたちは自分たちの背景に関することを共有した。それもルシファーにとって強烈な触媒作用を及ぼした。そしてわかってきたことは、ルシファー自身が投影した神々が、あらゆることに盲目で、今やいかなることにも聞く耳をもたないほどに慢心していることがわかってきた。彼らは12:60の人工的な時間を使い果たすまでは、みじめで嫉妬深い自らのやり方で自分たちの運命を全うしようとしていた。そして唯一のその方法は、次から次へと惑星を破壊することしかないように思われ、こうして彼らは自分たちのビームを次なるターゲットの第3惑星・地球に向けていた。

メムノシスとの議論の中で、ルシファーは銀河連盟が、自由意志を尊重する姿勢を持っていることに深く印象づけられた。銀河連盟は、ルシファーに対してどんな危害を加えることもなかった。ルシファーは初めて深い共感を覚え、カルマの法則を理解したのだった。ルシファーのこれまでの行為を考慮したメムノシスは、ルシファーのカルマから必然的に生じる不快感を和らげるためにある計画を考え出した。それが、銀河連盟のプローブ(遠隔監視)のために、ルシファーのエネルギーを役立てるという計画であった。

特別な惑星が、ルシファー自身のものとして与えられた。こうしてルシファーは自分の光の参入ポイントを、第6惑星である木星から第2惑星の金星に移動させた。金星は「星」と「猿」の部族によって守られていた。木星に比べると金星は小さかったが、大ざっぱに言うと金星は、青い第3惑星テラ・ガイア(地球)とほぼ同じ大きさだった。

金星人たちはルシファーの到着にあたり、惑星デザインにかかわる魔術的な力を召還し、素晴らしいことを行なった。彼らは軌道上を巡るその惑星の自転を止めたのである。しばらくの静止状態のあと、金星は再び自転を始めたが、しかし、これまでとは逆の反時計回りだったのである。太陽系の惑星で唯一このような自転をしているのはこの惑星だけであり、しかもこの反時計回りの自転により、金星の1日はこれまでの金星の1年よりも長くなった。

金星は反時計回りに自転するようになったことから、放射子の大きなガス状の雲の形から、永続的に4次元のエネルギーを続々と生産するようになった。新たな1日はこれまでの1年よりも長いので、金星に根を張るということはちょうど無限に根を張るかのようなものであった。

銀河連盟は、ルシファーに驚くほど完璧な場所を用意してくれたのだった。ルシファーは、これまでこの銀河において、もう十分すぎるほどの多くの死の恐怖と不滅性を生み出してきたが、今やここにおいて無限の中で限りなく続く住処(すみか)を与えられてしまったのである。

この宇宙的ともいえるジョークに対するルシファーの笑いは、ルシファーの涙と同様に、抑え切れないほど激しいものだった。あらゆる感情が解放されたルシファーは、より多くの放射子と超放射子のエネルギーを発生させた。ルシファーを世話してくれる金星人たちは、今やこれまでの3次元に根を張ったすべての状態から解放された。金星の反時計回りの自転のおかげで、ルシファーは自分が扱われるにふさわしい方法で扱われるようになった。

彼らによると、テラ・ガイアでは未だにルシファーのことを、「反逆天使」であるとか「宇宙の泥棒」といった間違った名前で呼んでいるが、地球でもルシファーの本来の名前である「大いなる啓示の夜明けの星」を意味する、ルシファーという名で金星を祝うことになると教えてくれた。地球とその他の部族の間では、金星でのルシファーの存在は「明けの明星」「宵の明星」の二つの力、つまり、目覚めと死の力の双方を意味するものとして思い出されることになる。

木星人が、第3惑星地球において12:60ビームを使っていることを知っていたが、それに対しルシファーは金星人の間で計画を立て、青い惑星テラ・ガイアに別な使者を送ることにした。こうした使者たちの中で地球人に良く知られている者に、仏陀、キリスト、マホメット、ケツァルコアトルという人物たちがいる。だが実際には、こうした者たち以外にもほとんど知られていない多くのたくさんの者たちがいる。このようにしてルシファーは、自分自身のカルマの影響を中和し始めることができたのである。

ルシファーに対する誤解-----------------------------------------------------------------------------------

ルシファーは6次元の存在である。ルシファーがいなければ、光の側面は形をとることができないのも事実なのである。大いなる力と意図なしに、人間の世界で何も起きることはない。物事の実現化にどれほどのエネルギーが必要なのか考えてみればわかる。だから人間がエネルギッシュに自分自身を押し進めるようになるまで、ルシファーは押し続ける。

ルシファーは単なる力である。このルシファーに対して、先入観や否定的な感情を持つとすれば、それは単純に、善にも悪にも使える「エネルギーの力」というものを尊重せず、理解していないからである。ルシファーはさまざまな人間の肉体に力のインプラント(埋め込み)を保持しているが、その力を活性化するかどうかは本人の選択である。ルシファーがいなければ、3次元は無感情になってしまう。宇宙では常に進化が求められるので、どのような経験が生じるにも時と場所が必要になる。だから基本的な力がなければ、3次元には存在できないのである。ルシファーは人間がのぞきこもうとしない鏡である。

ルシファーは高次元からやってきた天使で、3次元にいたこともある。最初に地上に降りてきたとき、ニビル人に支配された。だから、アヌンナキがどのように「網」を使うかはよく知っている。人間の外界を作り出している内なる暴力の源を解明したければ、このルシファーの手を借りるのが最適である。ルシファーも人間と同じジレンマを共有しているが、ルシファーは地球で遊ぶために降りてきたエーテル界の意識なので、人間よりは視野が広い。

「天使」(angel・えんじぇる)とは、3次元における「角度」(angle・あんぐる)を意味する。ルシファーはかつて6次元を自由に行き来することができた。誰にもこの姿が見えなくなるまでは。人間が精妙な現実を見る目を喪失したせいで囚われの身となったルシファーは、人間が再び見えるようになる方法を発見する手伝いにやってきたのである。

宇宙の法則では、どの存在がどの現実を探求してもいいことになっている。人間は自分自身の現実の管理者である。責任をもって光の面を大きく開き、さまざまな存在が自由に行き来できるようにしておかねばならない。だからルシファーは、人間の意志と注意力の欠如によって囚われの身になったのである。人間も、そのような状態にある自分たちに気づく必要がある。

人間がこのルシファーについて語ることは、すべて自分自身の反映である。3次元の閉塞感(へいそくかん)をもっとも強く感じている者は、ルシファーのことばかり話題にし、3次元で自由を感じている者は、ルシファーのことなど考えもしない。またルシファーは、人間世界におけるアヌンナキの活動から、人間の目をそらすための陽動作戦に利用されてもいる。

ルシファーは地球に転生したわけではない。エーテル的な存在としてやってきた。地球の場に移行しようと決めたとき、鳥かごに閉じ込められるように捕まってしまった。具体的にどういうことが起きたのか、ルシファーにもわからない。人間も同じように感じているのかもしれないが、自分よりルシファーに対して厳しい判断をくだすのは、ルシファーが聖霊で、人間が肉体であるからである。ルシファーをもっとも怖れる者は、肉体における混乱がもっとも大きい。

たしかにルシファーは、人間をそそのかして肉体を探求させる。人間は地球で生きるために、あえて肉体を選んだ。人間たちは肉体をマスターすれば、地球の場を離れられるが、ルシファーにはそんな選択肢はない。そもそも探求できる肉体を持ったことがないのである。「自分はここに生まれることを選んでさえいない」という人間の信念の源は、このルシファーである。

はるか昔、ルシファーは創造主のように創造できるようになりたくて、この太陽系にやってきた。或る日、地球でありとあらゆる刺激的なことが起きているのに気づいたからである。動物、クリスタル、木々など、いろいろなものが生み出され、形づくられていた。地球は密度が濃く、時間によってものが配置され、創造物が目で見ることのできる場所であることにも気づいた。だから地球は、9つの次元の存在たちにとっての学校なのであり、志願者は誰でも入学できる。ルシファーも創造主のように創造したいので、地球に行ってやり方をみつけようと決めた。創造するためには、その次元の構成概念をマスターしなければならない。ここにルシファーのジレンマがあった。

3次元に囚われたとき、その代わりに自分の属する次元を見る能力を失ってしまった。人間の大部分は、ルシファーの言う意味が痛いほどわかるはずである。人間も実は同じ状況にある。実際、ここであまりにも自分を見失ったので、どこからきたのかまだ思い出せない。人間たちも思い出せないのである。ルシファーの同類や友人はたくさんいる。その多くは一緒に来た者たちで、独力で試すつもりはなかったので、大集団でやって来た。ルシファーは光である。ルシファーとはそういう意味である。物質に囚われた光であり、したがって自分の属する次元の暗黒面にあたる。

いま多次元性にアクセスした人間が、3次元において肉体にしっかりといようとするグラウンディングの作業は、ルシファーにとっても自分本来の波動につながる助けになる。人間が自分の肉体に入れば入るほど、非物質的領域の住人は自由になる。人間は4次元の策略の原因がルシファーだと思っているが、それは真実ではない。

人間はアヌンナキに騙されており、「ルシファーがやっている」と信じている。ルシファーはといえば、ひたすら3次元から解放されることを望んでいる。もし人間たちが、「網」をはずせば、ルシファーは自分の属する海に泳いで帰れるのである。