8月18日(木)

国際芸術祭あいち2022、常滑地区を訪問。

朝方まで降った雨のお陰で今日は涼しい?11時過ぎに常滑市陶磁器会館に到着。ちなみに、駐車場は平日なら無料。

常滑の焼き物エリアは坂の街らしい。登って行くとすぐにレンガ造りの煙突が見えて来た。お天気はすっかり回復して青空に。

①旧丸利陶管に到着。でも案内板の「とこにゃんへ寄り道」に促されてそっちを優先することに。

おっ、結構大きいぞ。後ろ半分ない、絶壁?

下の道路から見える?

改めて①旧丸利陶管。

TK05 シアスター・ゲイツ《ザ・リスニング・ハウス》は常滑の陶芸文化とブラックカルチャーの融合を目指しているらしい。

レコードは陶芸家だった亡き友人から譲り受けたもの。

ネオン管かな?LED化が進んで滅多に見なくなったかも。

隣の建屋に移動。順番的にはこっちを最初に見るべきだった?チケット確認はこちらだった。

TK01 デルシー・モレロス《祈り、地平線、常滑》

豊穣への感謝として南米の一地域に残るクッキーを土に埋める風習から着想を得たインスタレーション。今回は常滑の焼き物用粘土を使い、お餅や大福に似せたものも。

TK02 ティエリー・ウッス

ウッスの故郷・ベナン共和国はアフリカ最大の綿花生産国。しかし綿花は昔から植民地支配や搾取の象徴でもある。

映像作品などの連作《イクイリブリアム・ウインド(均衡の風)》や《茶色の金塊 真っ白な金塊》などを展示。

TK03 グレンダ・レオン

ギターの弦が織りなす星座《星に耳をかたむけるⅢ》

月の満ち欠けタンバリン《月に耳をかたむける》

ピアノ線の雨が波紋を広げる《雨に耳をかたむけるⅡ》

《地球のつぶやき》

惑星探査機ボイジャーに収録された音と画像を模った作品。チョイスした鳥・コオロギ・馬・キス・風・火山・列車の連作。

途中、だんご茶屋で休憩。

②廻船問屋 瀧田家に到着。

食べ歩きの串入れがあった!

こちらの建物は離れになるのかな?

TK06a トゥアン・アンドリュー・グエン《先祖らしさの亡霊》は4つのスクリーンを使った映像インスタレーション。

フランスの植民地支配への抗戦が激化したベトナム。鎮圧軍は同じくフランス植民地だったセネガルから派兵された。彼らは駐留中に妻や子供を儲けたが、セネガルに帰還する際にベトナム人妻だけを残して行くケースが多発した。

連れて行かれた子供らのご子孫3人が書いた両親・祖父母との想像上の会話を役者がドキュメンタリー風に演じ、そこに本物のご子孫や記録映像のカットを挟み込むことでフィクションとリアルの境界を曖昧にする作品だった。

一旦こちらの通用口から出る。

すぐにこちらの正門から入り直し。

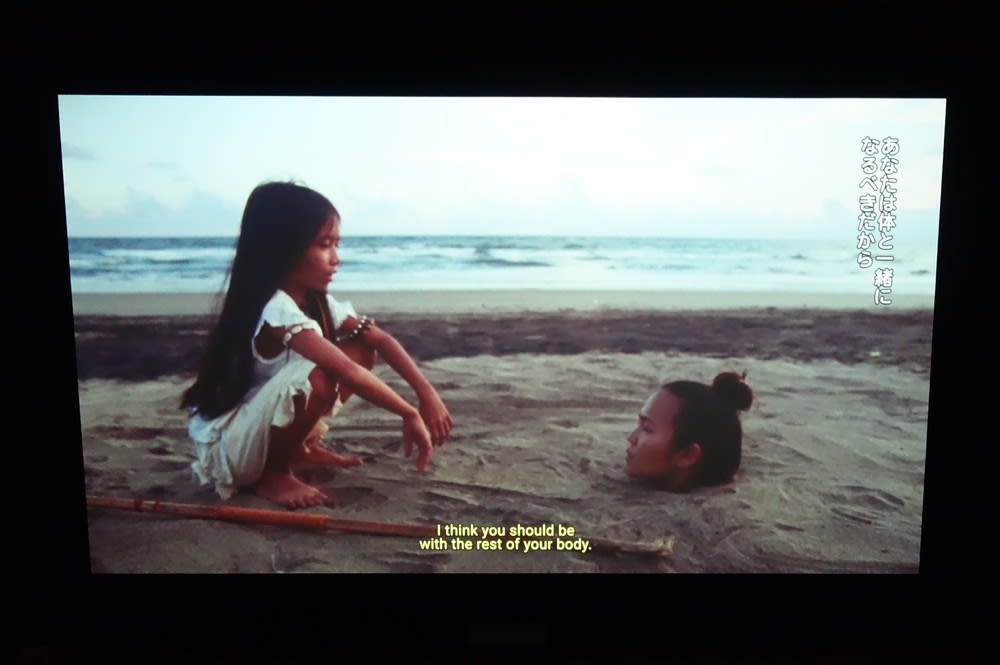

TK06b トゥアン・アンドリュー・グエン《ザ・ボート・ピープル》は20分の映像インスタレーション。この作品、とにかく世界観が独特で魅力的で面白くてすごく気に入った!

舞台は人類が滅亡した未来。船で旅をする少年少女たちが文明の遺物・仏頭との対話を通じて世界を知る。

少年少女は旅を通じてフィリピン・バターン州の遺物を巡って行く。文化財的な物から原発やプルトニウムの名前が入った街角の案内板まで、歴史に翻弄された地を慰霊するかの如く。

少女はフィリピン語、仏頭は英語で会話は成立。でも、それを二人とも気にしない。

仏頭は木彫りの彫刻と人間の姿に繰り返し変化。でも、それを二人とも気にしない。

少年少女は船で旅をして、木で遺物の複製を作っては燃やすを繰り返す。なぜ複製を作る?なぜ燃やしてしまう?仏頭との対話を通じて謎が明らかになって行った。

床の間には映像に出て来た船と仏頭が飾られていた。

会場を提供している瀧田家が輩出した瀧田あゆちさんの足跡を紹介するコーナーもあった。日本航空の制服ってモリハナエさんデザイン?

TK07 ニーカウ・ヘンディン

梶の木の樹皮から作られた樹皮布(バーククロス)に、ニュージーランドの先住民族マオリ伝統の織物デザインと彼らに伝わる星の動きを利用した航海術や旧暦を反映させた作品。

それぞれに題名が付されていて、参照しながら鑑賞すればそれっぽく見えてくるかも?

有名な土管坂。

可愛いノベルティの製造窯元。

この出会いが次の作品とリンクするが、そこまで考慮してのルートなのだろうか。

案内看板だけでなく色んな形態の品々がルートを導く。

③常々(つねづね)に到着。

会場は階段を上った二階だった。

チョークで書かれた案内。作家さんの直筆?

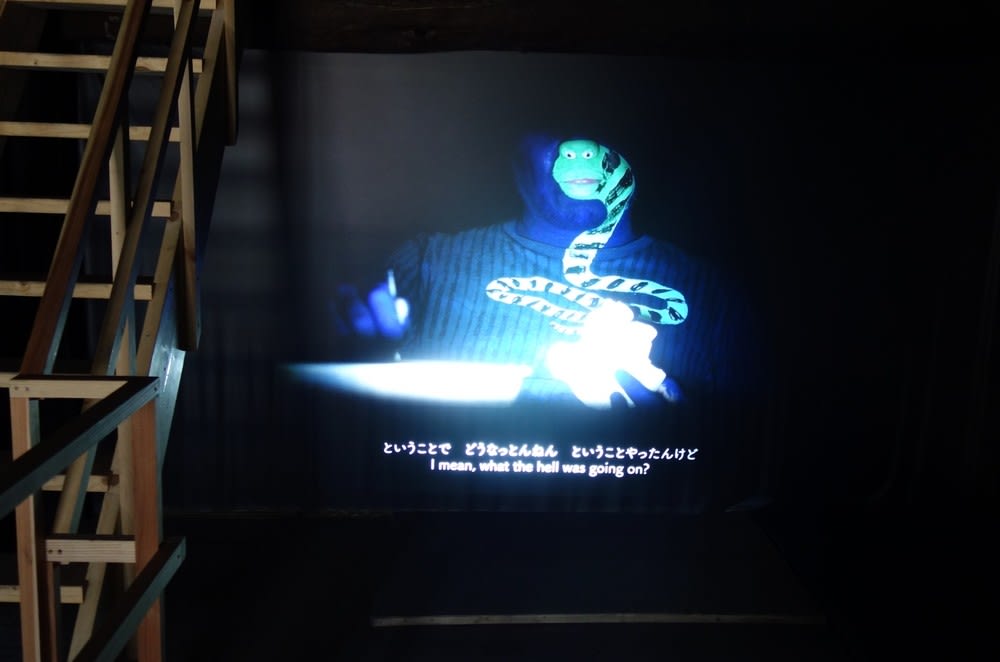

TK08 田村 友一郎《見えざる手》

3つのモニターを使った映像インスタレーション。ノベルティ(陶製人形)を使った人形浄瑠璃で円高政策の契機となったプラザ合意のドラマを演じさせていた。

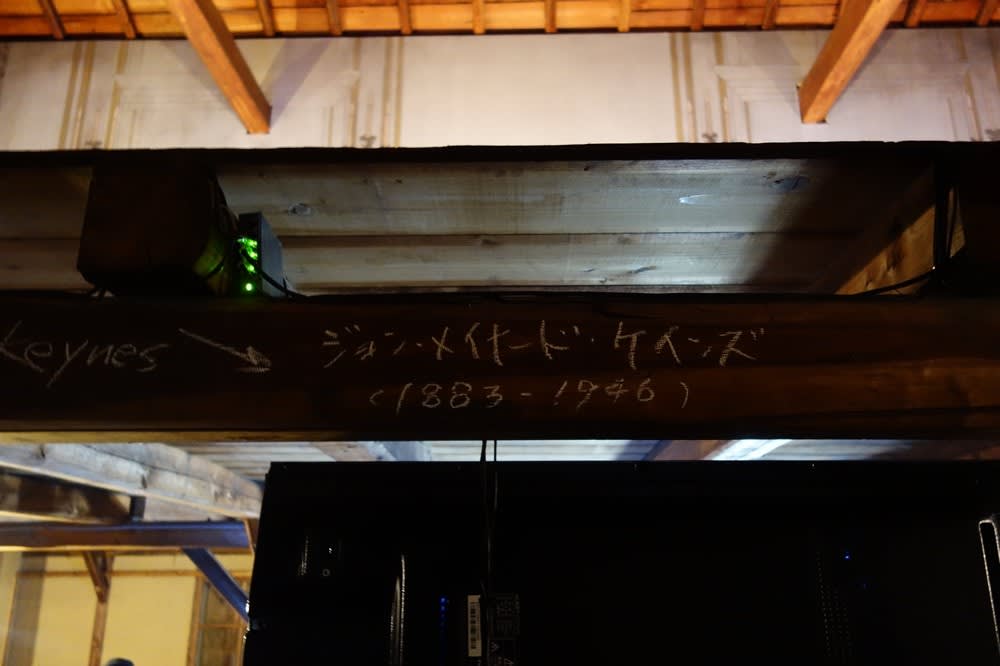

人形を操っていた3人の黒子は経済学の大御所アダム・スミス、カール・マルクス、ジョン・メイナード・ケインズだった。

彼らの理論は信奉者が様々な金融政策に反映することで繰り返し蘇っては歴史の表舞台に姿を現している。

奥には陶製人形の頭部をシュールに展示。

似てるw

モニター後ろの梁には登場する黒子の名前。

こちらはジョン・メイナード・ケインズ。マクロ経済学で有名。第一次大戦後に敗戦国ドイツへの賠償請求額は抑えるべきだと主張したが受け入れられなかった。もしケインズの主張が通っていたら、ヒトラー率いるナチス党の台頭なんて起きなかったのかも知れない。

こちらはカール・マルクス。

マルクス主義、マルクス経済学、そして「資本論」などで有名。資本主義社会はいずれ社会主義・共産主義へと発展すると説いた。

日本では会社を潰さないための政策や生活保護など貧困層・低所得者向けの制度がポピュリズム的に充実した。気付けばすっかり事実上の社会主義国家に変容、マルクスの理論を実証しているのだから皮肉だ。

こちらはアダム・スミス。

「国富論」が有名で分業による生産性の向上や、市場価格は需要と供給によって決まるなど、現代の製造業にも通ずる論理を提唱。

人々が社会の一員としてフェアに利己的に行動することで市場が成長して社会は豊かになる。一人一人が漠然とした共通意識に沿って行動することを「見えざる手」と表現した。

プラザ合意の裏ドラマ的なストーリーがシニカルな笑いを交えて展開された。G5蔵相5人の人形を操る経済学の巨匠3名の会話は掛け合い漫才のごとくユーモアに溢れていた。

歴史的な出来事と円高で衰退した日本の製造業を製陶産業の象徴・ノベルティの陶製人形で暗示。その生産地・常滑で展示する意義を訴求していてテーマ・映像・展示物など小ネタの全てが素晴らしかった!

上って下りて、坂の途中で次の展示に到着。

④旧青木製陶所

TK09 黒田 大スケ《菊地の為のプラクティス》って、なんだこの映像作品。顔や身体にペイントしている?それともプロジェクションマッピング?

どうやら常滑美術研究所で教えていた彫刻家になりきって演じているらしい。バカバカしいけれど好きだw

二階には顔面ペイントの模様も。

《とこなめの笛》

TK10 フロレンシア・サディール《泥の雨》

常滑の土を野焼きして作った1万2千個のボール。

⑤旧急須店舗

TK11 尾花 賢一《イチジクの小屋》

諸星大二郎みたいなタッチのモビールが飾られた小屋。

イチジク農家でもあるのでイチジク男。

隣接する畑にも劇画調の作品。

畑の中に居るぞ、何かが・・

イチジク男だ。

⑥INAXライブミュージアムに車で移動。

TK12 鯉江 良二

《土にかえる(1)(2)(3)》

《証言(ミシン)》反核を訴えた作品。

《チェルノブイリ・シリーズ》(撮影禁止)

放射性廃棄物をテーマにしたこの作品をはじめ、メッセージ性の高い作品が並んでいた。

やきもの散歩道から離れているので車移動が必要。土日祝日は無料巡回バスが走るみたい。

帰りに寄ったスーパーで生せんべい購入。

実は3枚重ね。

生粋の愛知県民は一枚ずつ剥がして食べるらしい。

常滑地区の展示は、ユーモアに富んだ作品からメッセージ性の強いものまでバラエティ豊かだった。

特に二つの映像作品《ザ・ボート・ピープル》と《見えざる手》は間違いなく傑作なので必見。

焼き物の窯と煙突が映える常滑の街も魅力的だし、再び訪れてみるのもありかな。