夕方、陽がオレンジ色に染まるそんなとき。

ケイトの幼馴染、ショーンは嫌そうな顔をして父の書斎から出てきました。

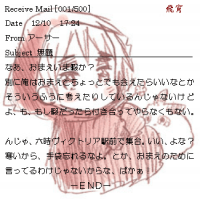

厳かに渡されたのは一通の手紙。

――前略 ショーン・ガーティ様

貴方にお目にかかりたいとベラリナ王女様自らの仰せです。

来たる明後日の土曜日、王宮に参られるよう、通知いたします。

追伸

おめかしをしてこられるよう、王女様付き侍女より忠告が届いております。

「いかがなされました、ショーン様」

屋敷のしもべ、もう65歳を超えたアダムがショーンの隣に来て、言いました。

「ああ、アダム。ぼくは庭を散歩するよ、この手紙を部屋に置いてきてくれ」

「かしこまりました。……もしや、これはケイト様からでございますか?」

「違う、なんでそうなるんだ? ベラリナ王女から」

「なんと!」

しかし、ショーンの頭の中に浮かぶのは過去の幼馴染・ケイトの笑顔ばかり。

「ベラリナ王女様は先日の舞踏会では熱烈にショーン様を見つめられておりましたとのこと、噂に聞いております」

アダムはそんなショーンを複雑な瞳で、けれどもあたたかく見つめていました。

「くそ、なんでケイトからは手紙来ないの?」

大理石の壁を拳で叩くショーンは、少し俯いて、顔を前髪で隠します。そして、そのまま歩いて庭へとふらふら出ていきました。手紙をもったアダムもあとに続きます。

「ショーン様。一つ申し上げたいことが爺にはございます」

「言ってみろ。くそ、なんて言うなってか?」

「いいえ。――そんなにケイト様のことをお慕いなさるのであれば、ご自分から手紙を出してはいかがでしょう」

「――バカ。こんな地位になって、ぼくがどうしてジオライ家のオレンジジュース搾り係に手紙が出せるんだよ?!」

「ショーン様。アダムは調べつくしております。ケイト様はジオライ家の令嬢ニーナ・ジオライ様付きの侍女になられたということです」

「え? は? えええっ?」

「ニーナ様ご自身がケイト様のことをお気に召して侍女にとりたてた、とのことです」

ショーンはぽかんとアダムを見つめました。

「はい」

アダムは優しく微笑みます。

その一時ほどあとの頃。

「ショーン元気かなあ?」

ケイトは檸檬形にふくらんだ月を見上げて呟きました。

「誰、ショーンって」

「おひい様、おひい様は恋をしたことがおありですか?」

「恋?!」

「おっとおひい様」

夜の庭で転びそうになった10歳のお姫様を支えて、ケイトは少し顔を紅く染めたのでありました。

そんなケイトを月明かりの中、ちらり見上げたお姫様がムッと頬をふくらませたことには、ケイトは気づきません。

そして、夜が更けていきました。

――――

☆万梨羅さんへ☆

長い間お待たせして申し訳ございませんm(__)m

やっと今日書けました。

もし読んでくださいましたら、感想いただけると嬉しいです。

ケイトの幼馴染、ショーンは嫌そうな顔をして父の書斎から出てきました。

厳かに渡されたのは一通の手紙。

――前略 ショーン・ガーティ様

貴方にお目にかかりたいとベラリナ王女様自らの仰せです。

来たる明後日の土曜日、王宮に参られるよう、通知いたします。

追伸

おめかしをしてこられるよう、王女様付き侍女より忠告が届いております。

「いかがなされました、ショーン様」

屋敷のしもべ、もう65歳を超えたアダムがショーンの隣に来て、言いました。

「ああ、アダム。ぼくは庭を散歩するよ、この手紙を部屋に置いてきてくれ」

「かしこまりました。……もしや、これはケイト様からでございますか?」

「違う、なんでそうなるんだ? ベラリナ王女から」

「なんと!」

しかし、ショーンの頭の中に浮かぶのは過去の幼馴染・ケイトの笑顔ばかり。

「ベラリナ王女様は先日の舞踏会では熱烈にショーン様を見つめられておりましたとのこと、噂に聞いております」

アダムはそんなショーンを複雑な瞳で、けれどもあたたかく見つめていました。

「くそ、なんでケイトからは手紙来ないの?」

大理石の壁を拳で叩くショーンは、少し俯いて、顔を前髪で隠します。そして、そのまま歩いて庭へとふらふら出ていきました。手紙をもったアダムもあとに続きます。

「ショーン様。一つ申し上げたいことが爺にはございます」

「言ってみろ。くそ、なんて言うなってか?」

「いいえ。――そんなにケイト様のことをお慕いなさるのであれば、ご自分から手紙を出してはいかがでしょう」

「――バカ。こんな地位になって、ぼくがどうしてジオライ家のオレンジジュース搾り係に手紙が出せるんだよ?!」

「ショーン様。アダムは調べつくしております。ケイト様はジオライ家の令嬢ニーナ・ジオライ様付きの侍女になられたということです」

「え? は? えええっ?」

「ニーナ様ご自身がケイト様のことをお気に召して侍女にとりたてた、とのことです」

ショーンはぽかんとアダムを見つめました。

「はい」

アダムは優しく微笑みます。

その一時ほどあとの頃。

「ショーン元気かなあ?」

ケイトは檸檬形にふくらんだ月を見上げて呟きました。

「誰、ショーンって」

「おひい様、おひい様は恋をしたことがおありですか?」

「恋?!」

「おっとおひい様」

夜の庭で転びそうになった10歳のお姫様を支えて、ケイトは少し顔を紅く染めたのでありました。

そんなケイトを月明かりの中、ちらり見上げたお姫様がムッと頬をふくらませたことには、ケイトは気づきません。

そして、夜が更けていきました。

――――

☆万梨羅さんへ☆

長い間お待たせして申し訳ございませんm(__)m

やっと今日書けました。

もし読んでくださいましたら、感想いただけると嬉しいです。

ショーンとケイトちゃん。

なんだかお互いなかなか進まなそうな2人ですねぇf^_^;

HAPPYになりますよーに……