|

立憲主義と日本国憲法 第3版 |

| 高橋和之 著 | |

| 有斐閣 |

私も愛読してきた高橋立憲主義、待望の第3版。

常に立憲主義の理念に立ち返り,日本国憲法の基本を丁寧に伝える良書。第3版では,より学習者の理解に資するよう各所をブラッシュアップするとともに,第2版刊行後の憲法に関わる社会の動きや多くの重要判例に対応した。

明治以来変わらず民法で定められた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が2015年11月4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれました。

各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審しました。

このうち、夫婦同姓を強制する現行の民法の規定はは違憲だと主張した原告の小国香織さん(41)は

「長く慣れ親しんだ自分の名字を失い、結婚後の名字で呼ばれると、自分ではない他の人を呼んでいる感覚にかられる」

と訴え、代理人弁護士らも、結婚した夫婦のうち、約96%が夫の姓を名乗っている現状などから、

「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」

「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」

と述べました。

これに対して、被告国側は夫婦の姓について、

「結婚後にどちらの姓を名乗るかは夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」

と反論したのですが、憲法論としては、一体どちらに分があるのでしょうか。

これに関して、「夫婦別姓 違憲」でグーグル検索すると上の方に上がってくるのが、ご存知産経新聞の

【中高生のための国民の憲法講座】第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題

という記事。

この記事を読むと、

「民法750条は「夫婦同姓」を定めていますが、「夫又は妻の氏を称する」と述べ、機会の平等を保障しています。

ですから学説の多数も違憲説は取っていません。」

とはっきり書いてあるので、マジか?誰がそんな解説しとんじゃ~?!と最後まで見たら、あの百地章先生でした。

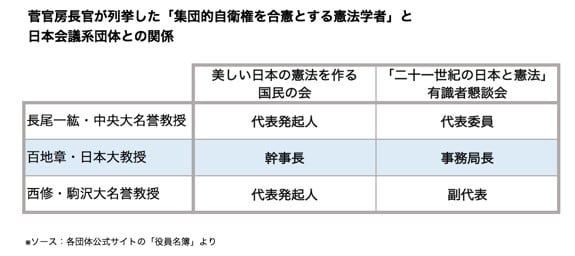

そう、集団的自衛権の行使は合憲だという、日本で、ある意味指折りの先生です(笑)。

安倍政権を牛耳る「日本会議」の恐怖1 菅官房長官が集団的自衛権合憲派として挙げた学者3人は全部日本会議

そこで、憲法学界の主流派の先生はどうおっしゃっているのかと調べてみたら、渋谷秀樹先生、戸波江二先生、高橋和之先生という錚々たるメンバーが、この夫婦別姓制度について意見書を出されているではありませんか。

そこで、これらの意見書の中でも最も読みやすく、かつ、夫婦同姓制度が合憲か違憲かについて述べられた高橋和之先生(東京大学名誉教授 明治大学法科大学院教授)の意見書をダウンロードしましたので、是非、お読みください。

ちなみに、高橋和之先生と言えば、戦後憲法学の泰斗芦部信喜先生の一番弟子で、日本で一番読まれている憲法の教科書、芦部先生の「憲法」を補訂し続けておられる、今の憲法学界の第一人者です。

|

憲法 第六版 |

| 芦部 信喜 (著), 高橋 和之 補訂 | |

| 岩波書店 |

1993年の初版刊行以来、憲法学習者の圧倒的支持を得ている「芦部憲法」を4年ぶりに改訂した、2015年3月最新刊。第五版(2011年3月)刊行以降に現れた重要判例や関連する法律の改正をフォロー。コンパクトでありながら、内容の濃さを維持。初学者から研究者、実務家まで「日本国憲法」を学びたい人に必読の一冊。

高橋先生はこの意見書の冒頭で、民法の夫婦同姓制度について

「憲法上問題となる点は、3つにまとめることができると思います。

第1に、夫婦のいずれかに氏の変更を強制することにより、憲法13条の保障する自己決定権を侵害するのではないか。

第2に、婚姻するために夫婦となる者の 一方に氏の変更を強制する点で、憲法24条が保障する婚姻の自由を侵害するのではない か。

第3に、この制度の運用実態として夫婦の96パーセントが夫の氏を選択しているが、 これは妻による任意の選択ではありえず、社会的強制が働いた結果としてしか理解しえな いものであり、実質上憲法14条の禁止する性に基づく差別となっているのではないか。」

とされています。

そのうえで、はっきりと、

「第3点とも関連しますが、この制度が憲法24条の規定する「個人の尊厳と両性の本質的平等」という日本国憲法の基本価値に反するのではないか、また、そのように解することが最高裁の先例と最も整合的な理解ではないかという点につき、私の見解を述べさせていただきたいと思います。」

と書いておられます。

|

憲法1 第5版 |

| 野中 俊彦 (著), 中村 睦男 (著), 高橋 和之 (著), 高見 勝利 (著) | |

| 有斐閣 |

高橋先生から見ると、最高裁の判事でさえ憲法に関しては素人と見えるのか(笑)、非常に読みやすい平易な文章ですので、皆さんも怖がらずに、是非原文をお読みください。

そして、高橋先生らと百地先生のどちらが今の学界の多数派か、説得力があるかを判断していただきたいと思います。

|

憲法2 第5版 |

| 同上 | |

| 有斐閣 |

最高裁判所御中

2014年7月29日

東京大学名誉教授 高橋和之

一 民法750条の定める夫婦同氏制度については、日本国憲法に反するのではないかと の疑問が以前より提起されてきました。

憲法上問題となる点は、3つにまとめることがで きると思います。

第1に、夫婦のいずれかに氏の変更を強制することにより、憲法13条 の保障する自己決定権を侵害するのではないか。

第2に、婚姻するために夫婦となる者の 一方に氏の変更を強制する点で、憲法24条が保障する婚姻の自由を侵害するのではない か。

第3に、この制度の運用実態として夫婦の96パーセントが夫の氏を選択しているが、 これは妻による任意の選択ではありえず、社会的強制が働いた結果としてしか理解しえな いものであり、実質上憲法14条の禁止する性に基づく差別となっているのではないか。

これらの憲法上の論点については、上告理由において詳細に論じられており、私も基本的 にはその主張に賛成ですので、屋上屋を架すことは控えたいと思います。

そこで、ここで は、第3点とも関連しますが、この制度が憲法24条の規定する「個人の尊厳と両性の本質的平等」という日本国憲法の基本価値に反するのではないか、また、そのように解する ことが最高裁の先例と最も整合的な理解ではないかという点につき、私の見解を述べさせ ていただきたいと思います。

二 最高裁大法廷は、非嫡出子相続分差別判決(平成 25 年 9 月 4 日大法廷判決)において、 次のような理論構成で違憲の結論を導き出しています。

すなわち、まず判断方法としては、 民法900条4号但し書きの「合理性は、……種々の要素を総合考慮し、個人の尊厳と法 の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かと いう観点から判断されるべき」であるという考え方を採用し、それに従って、その合理性 の判断に関連する種々の事柄を民法改正時から現在に至るまでの変遷をおいながら検討し ます。

その結果、

第1に、家族形態の多様化とこれに伴う国民の意識の変化、

第2に、諸外国の立法のすう勢およびわが国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、

第3に、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制度等の変化、

第4に、法制審議会による改正試案の公表等

を認定し、これらの諸事情を

「総合的に考察すれば、家 族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか」

であり、

「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益 を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考 えが確立されてきている」

と述べ、

「以上を総合すれば、……立法府の裁量権を考慮して も、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的根拠は失われていたというべきである」

と判示しました。

ここで判断されたと同様の諸事情は、基本的にはほとんどそのまま夫婦同氏制度につい ても指摘できるのではないでしょうか。

三 この大法廷判決の場合との唯一大きな違いと考えうるのは、夫婦同氏制度の場合には、 民法上(性に基づく)差別が規定されているわけではないという点です。

民法900条4 号但し書きでは、相続分を2分の1とする差別が規定されていました。これに対し、民法 750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め ています。夫の氏を称するとはしていませんから、妻の氏を称することも可能であり、し たがって形式的にはまったく平等です。

しかし、実態は、誰もが知るとおり、96パーセントの夫婦が夫の氏を称しています。これを夫婦の自由な話し合いによる合意の結果にす ぎないと考える者は、誰もいないでしょう。

女は男の家に嫁ぎその家の氏を称するものだ という、戦前に植えつけられた家族観、婚姻観が戦後にも国民の意識の中に持続し、それ が無言の社会的圧力となって、婚姻前の氏を維持したいと考える女性に氏の変更を「強制」 しているのです。

しかし、そうだとしても、それは事実の問題であって、法的問題ではないのではないか。

そう考えるのが、従来の支配的見解だったと思います。

しかし、氏の選択において生じているこの事実上の差別は、社会的意識に存在する差別構造から生じてい るものであり、法的に平等な制度がたまたまそのような結果を生み出しているにすぎない というものではありません。

以下に述べるような理由から、これは法的差別と同視すべき ものだと思います。

四 法的にはまったく差別を行っていないのに、その制度の適用の結果を見ると差別的と なっているという問題を、諸外国では間接差別あるいは差別的インパクト(discriminatory or disproportionate impact)の問題として議論しています。

たとえば、アメリカ合衆国最高裁判 所は、このような場合に差別であるとするためには、差別する目的の存在を論証すること を要求しています。

代表的な先例は、ほとんどが人種差別に関するものですが、アメリカ の場合、法文上は人種中立的な定めでも、歴史上黒人が置かれてきた状況ゆえに法律の運 用結果において人種間に差異を生み出すことがよく生じます。

しかし、そのような結果は 人種差別が主要な原因であることもあれば、それ以外の原因から生じていることもあり、 すべてを人種差別と扱うことはできません。というのは、アメリカの平等権に関する判例理論においては、人種差別である場合にはその正当性が「厳格審査」に服するとされてお り、厳格審査の場合には差別を正当化することはきわめて困難だからです。

そこで、厳格審査を行うべき場合を適切に限定するために、差別目的の論証を要求しているものと理解 されます。

五 では、日本の場合は、どのように考えるべきでしょうか。日本の判例では、差別が合 理的かどうかは、相続分差別の大法廷判例に見られるように、諸般の事情の総合判断によ り決定することになっており、差別の類型ごとに審査の厳格度を分けるという考え方はと っていません。

したがって、間接差別についても、法の運用実態において無視しえない程 度の差別が生じている場合には、差別の存在を認め、それが合理的差別かどうかを「総合 判断」により決めるというアプローチとなり、間接差別であるという事実はその総合判断 における一判断要素と捉えることになると思われます。

そして、間接差別が主として憲法 の許容しない理由が原因となって生じている場合には、このことは総合考慮において重要 な要素と扱われるべきであろうと思います。

そこでこの考えに従って本件を検討すると、まず、無視しえない程度の差別が事実にお いて生じているかどうか。この点については、96パーセントもの事例の存在を前にすれ ば、論ずるまでもないと思われます。夫婦の氏の選択において性に基づく差別は、厳然た る事実として存在すると言わなければならない。

では、この差別は合理的な差別といえるかどうか。換言すれば、この差別を生み出している主要な原因は何か、そしてその原因は日本国憲法が許容するものであるのかどうか。

まず主要な原因についてですが、それが戦前の家意識の残存であることは間違いないで しょう。

結婚とは、女が夫となる者の家に嫁ぐものであり、その家の氏を称するのは当然 のことであると、日本国憲法の下でも女性を含む多くの日本人が今だに意識的あるいは無 意識的に受け入れているのです。

そういう国民の意識が婚姻に際して自己の氏の変更を望まない女性に対しても、抗うことの困難な心理的な圧力として作用しているということが、 主要な原因なのです。

では、そのような国民意識は、日本国憲法の原理に照らしてどのよ うに評価されるべきでしょうか。

このような意識は、女性を男性と平等な個人として尊重 するものとは言えないので、日本国憲法の依拠する「個人の尊厳と両性の本質的平等」(憲 法24条2項)という基本価値とは整合しません。

六 しかし、国民がどのような意識を持とうと、そのこと自体は思想・良心の自由として 憲法19条により保障されています。そもそも憲法は国民に対して直接には適用されるも のではありませんから、国民(の意識)が憲法24条に反するという問題にはならないのではないか。

事実上の差別が国家の行為ではなく国民の意識を媒介にして生じているとす れば、そこに憲法問題など存在しないということになるのではないか。

このような疑問をもつ人がいるかもしれません。

本件の問題をそのように捉えるべきではないと思います。

本件の問題は、婚姻に際して 夫婦のいずれかの氏を選択することを強制する政府の行為(民法750条)が、形式的には男女に平等な選択の機会を与えているが、実質的には女性から選択の機会を奪っている のではないかということなのです。憲法の平等保障は、実質的な平等の保障です。

形式的平等を保障するに過ぎないと解することは、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の保障とは 整合しません。

形式的な平等扱いが、実質的には差別を生み出しているということは、現 代社会において問題視されるようになり、この問題の解決として、現代憲法は一般に実質 的平等を保障するようになり、またそう解するようになってきたのです。誤解を避けるた めに申し添えますが、実質的平等を要求することは、「結果の平等」を要求することとは違 います。

「機会の平等」を形式的にではなく実質的に保障するのが、日本国憲法の意味だと いうことです(高橋和之『立憲主義と日本国憲法(第3版)』149頁参照)。

形式的に平等扱いをすることが実質的平等を害することを知りながらあえて形式的平等を定めているとすれば、個人を「個人として」尊重(13 条)していないのであり、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反することは明らかです。民法 750 条は、まさにそのような意味をもつ規定ではないでしょうか。

七 戦後直後に民法が改正されたとき、新たな750条が、その運用実態においては、圧倒的に男性の氏の選択となっていくだろうということは、容易に予想できたのではないで しょうか。単に予想できたというにとどまらず、そうなってもかまわないと考えた、さら にはそうなることを望んだのではないかとさえ疑うこともできないわけではありません。

その意味で、「差別の目的」を認定することも困難ではないと思います。しかし、戦後の 改正当時においては、夫婦が同氏を称することは諸外国の立法においても見られたことで あり、同氏を要求する婚姻制度が憲法に反するなどとは思いもしなかったのでありましょ う。

ましてや、戦前の家制度を実態において残そうなどと意図したわけではなく、夫婦同氏を当然の前提とした上で誠実に男女平等を追求し、形式的に平等な規定を置けば、それ により夫婦の間で平等な選択がなされようになるだろうと予想したのかもしれません。し かし、その後の運用の実態は、決してそうはなりませんでした。

そして、そのことを立法 者は早くから知るに至っていたのです。 問題の根元は、夫婦は同氏でなければならないという前提にあります。

戦後直後の民法 改正当時とは異なり、今日では婚姻観・家族観の変化と多様化により、婚姻とは夫婦同氏 を意味するとか、家族は同氏であるのが当然であるという考えを受け入れない人々も増大 してきています。諸外国でもそうであり、別氏制度を採用する国も増えてきておりますし、 国際機関からも日本の現状に対して法問題点の指摘を受けるに至っており、法制審も別氏 を欲する夫婦にはそれを認める改正試案を提出しています。

こうした動きは、嫡出でない 子の相続分差別の問題の場合と非常によく似ております。このように民法750条には憲 法上問題があることを長年にわたって指摘されてきたにもかかわらず、立法者はいっこう に改正しようとしません。

八 立法府による改正への動きは、一部の強硬な反対により阻止されてきました。この点 でも、非嫡出子相続分差別の場合と同様です。法制審の改正試案に見られるとおり、改正 して婚姻前の氏を保持したい者にはそれを可能にすべきだという意見は、法曹界では今や 圧倒的多数です。

しかし、立法府におけるごく少数の強硬な反対意見により阻止されてき ました。彼らの反対の理由は何でしょうか。

婚姻・家族とは、定義上当然に、氏を同じく するものだという前提から出発する議論は、今日ではもはやとりえません。

そこで彼らは、 夫婦同氏は家族の一体感を維持・強化するために重要であると主張します。

しかし、別氏 を望む夫婦に同氏を強制しても、その夫婦にとって一体感が得られることは期待できない でありましょう。一体感が得られると考える夫婦は、自分たちが同氏にすればすむことで す。

一体感を得ることを望む夫婦が、別氏の夫婦の存在により自分たちの一体感が阻害さ れるから、本人が望まなくとも強制すべきだというのであれば、他者の犠牲において自己 の利益を得ようとする議論であり、個人の尊厳・尊重と相容れない思考です。したがって、 夫婦同氏の強制により得られる利益は、全くないか、あるいは、憲法により許されない利 益かのいずれかです。

他方、強制が生み出している「害悪」は、国民の意識の中に女性の 社会的従属状態を当然とする無意識的観念を持続させ、助長さえするというものなのです。 このような制度は、可及的速やかに是正されるべきであります。

九 是正の役割は、まず立法府が引き受けるべきであり、民主的性格が相対的に劣後する 裁判所があまり積極的になることは好ましくない、という意見があるかもしれません。

たしかに、一般論としてはその通りですが、本件の問題については、裁判所が積極的に介入することが強く望まれます。それこそが、日本国憲法が想定している裁判所の役割である と思います。

なぜなら、本件で問題となっているのは、「家」制度的な意識に順応し特に 問題を感じていない多数派によっては十分に配慮されることが困難な、少数の女性の「個人 として」尊重されたいという、まさに日本国憲法が保障した最も重要な価値に関わっているからです。夫婦同氏を支持する多数派のなかにも、別氏を望む夫婦にそれを認めることに 理解を示す者は少なくありません。したがって、同氏と別氏の選択を認める法改正が提案されれば、圧倒的多数で通過する可能性は十分にあります。

ところが、多数派の中には、 別氏の導入に断固反対するごく少数の人が存在するために、別氏の理解者も自身は別氏の 導入を特に必要と感じているわけではないので、これらの声高な反対に真正面から対立し てまで別氏制度の導入を擁護しようとはしません。

このような政治力学が働いているとき には、差別されている少数派に政治過程で多数を形成することを求めるのは、不可能を強 いるに似ます。これは、ご承知のように、嫡出でない子の差別の問題についても見られた状況です。

このような状況にあるときには、憲法の基本価値の擁護のために最高裁判所が 介入することがとりわけ必要となるのです。憲法の基本価値がそれを求めていることを国 民に説示することにより、少数者の最低限の権利を擁護する機関としての最高裁の立場は、 国民の広い支持を受け、最高裁の大きな資産となることと確信しています。

十 民法750条は、夫婦が同氏であるべきことを強制していますが、そのことが女性の 氏の選択の機会を実質的に奪っています。夫婦同氏の強制は、社会における女性の従属的 地位を温存し、助長する機能を果たしており、これは「個人の尊厳と両性の本質的平等」 を侵害するものといわざるをえません。

同氏を望まないものにまで同氏を強制することは、 違憲であり、選択を尊重する方向での救済を与えるべきであると考えます。

問題は、高橋先生が九で論じられている、司法は立法府の判断を尊重するという、いわゆる「司法消極主義」。

戦後たった9件しか出ていない「法令違憲」判決を、最高裁が出せるかどうかは予断を許しません。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

|

今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える |

| 日本弁護士連合会編 | |

| 日本加除出版 |

婚外子差別や強制的夫婦同姓が違憲であることを明快に論じる。

|

よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて |

| 民法改正を考える会(著) | |

| 朝陽会 |

法が社会の変化においつくまで、その狭間で苦しむのは子どもと女性です。

男性も女性も平等に、そして、どんな子どもも差別をうけることなく幸せに暮らせる社会の実現のために、民法の改正が必要です!

「夫婦別姓認めず」は違憲か 最高裁で弁論

原告側は「夫婦がどちらの名字を選んだか調べた結果によると、96%の夫婦が夫の名字を選んでいて、男女差別を生み出している。改正の動きを見せない国会には期待できず、最高裁判所が救済してほしい」と訴えました。

最高裁は、早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、家族の在り方に関わる明治時代からの規定について、どのような判断を示すか注目されます。

旧姓使用の広がりも論点に

夫婦別姓の議論が盛んになってきた背景には女性の社会進出が進み、名字が変わることで仕事上のキャリアが途切れるという問題があります。

一方で、夫婦別姓の導入を求める人たちは、旧姓の使用が広がっているものの今もさまざまな不都合があると訴えています。例えば身分証として使われる運転免許証や住民基本台帳カード、それに健康保険証は戸籍名しか認められません。

世論調査では賛否分かれる

内閣府の世論調査では、夫婦別姓を認めない今の法律について、「改めてもかまわない」、「改める必要はない」、「旧姓を通称として使えるよう改めるのはかまわない」の3つの選択肢で質問しています。

平成8年の調査では「改めてもかまわない」が「改める必要はない」を下回っていましたが、平成13年に逆転し、直近の平成24年の調査では「改めてもかまわない」が35.5%、「改める必要はない」が36.4%とほぼ同じ割合となっています。

一方、「旧姓を通称として使えるよう改めるのはかまわない」という回答は、22%台から25%台と毎回、ほぼ同じ割合です。賛否の割合を年代ごとにみると大きく異なっていて、平成24年の調査では、20代から50代までは「改めてもかまわない」が40%台、「改める必要はない」が20%台ですが60代で逆転し、70代以上では「改めてもかまわない」が20.1%、「改める必要はない」が58.3%と、年代が上がるにつれ否定的な回答が多くなっています。

また、男女別でみると、平成24年の調査では男性は「改めてもかまわない」が35.5%、「改める必要はない」が39.7%と否定的な回答がやや多く、女性は「改めてもかまわない」が35.5%、「改める必要はない」が33.7%となっています。

夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は、憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めている裁判で11月4日、最高裁大法廷の弁論が開かれ、原告と国側がそれぞれ意見を述べた。

原告は「調査結果によれば、96%の夫婦が夫の名字を選んでおり、(形式的には平等に見えても)男女差別を生み出している」と主張。夫婦同姓の制度を定めている民法750条は「憲法13条に由来する『氏の変更を強制されない権利』を侵害し、婚姻の自由を認めた憲法24条にも違反する」と述べた。

一方、国側は「夫婦はどちらかの名字を選ぶことができるので、差別ではない」「『氏の変更を強制されない権利』は憲法で保障された人権ということはできない」と反論した。

弁論後の記者会見で、榊原富士子弁護団長は「大法廷に回付されたのは、『憲法判断から逃げない』という最高裁の意思表示だ。大きな一歩だと感じている。政治が(法改正に)動かない以上、司法が積極的に判断するべきだ。今回の裁判を法改正につなげたい」と語った。

●自分の名前がなくなるのは、自分という存在が消されるのと同じような感覚

日常生活では結婚前の姓を「通称」として名乗ることができるので、法改正は必要ない――。そんな意見があることについて、原告の吉井美奈子さんは「通称を使える場面は限られている」と、記者会見の席で反論した。

「社会保障などの公的な手続きでは、戸籍の氏名が求められる。職場でも、通称でいい場面と、戸籍の氏名が必要な場面があり、事務方に確認作業などのコストが生じている。旧姓を使用できる範囲を広げたとしても、根本的な解決にはならない」と述べた。

また、原告の一人である小國香織さんは「夫婦別姓を望むか望まないかは、根源的な問題だ。『どんな色を好きか嫌いか』の問題に似ている。『名字はただの記号だからなんでも構わない』という人もいる」としたうえで、「私にとっては、自分の名前がなくなるということは、自分という存在が消されるとのと同じような感覚。非常に切迫した問題だ」と訴えた。

人気ブログランキング

人気ブログランキング

○そういう人はガンとして姓+名を名乗ればいいんですよ。

○だって近衛家とか冷泉家とか無くしたくないでしょうからね。

○ウチなんかはどうでもいいです。何ならマイナンバーだけでもいいです。

○「姓」は「家」に付けられた名称ですよね。

○ですから選択制だとか言わずとも田中一郎さんとか、山田花子さんとか止めて一郎さん、花子さんだけにすりゃあいいんですよ。

○そうすりゃ同姓とか別姓とか子供の「姓」とかで悩む事はありませんよね。

○え?そんな事をすれば、個人の識別に支障が出ないかってですか?

○まあ、最初はそういう問題も出るでしょうが、行く行くは個性的な名前が続出するでしょうから心配要りませんよ。それに「マイ・ナンバー」ってのも出来ましたからね。

そして、京極さん!

ほんと、いろいろやったんだってば!(笑)

大人の事情!!(爆笑)

大体、姓だって元々は天皇が臣民に特につけてやるという体裁だし。

養鶏場の白色レグホンに名前はいちいち名前は付けないが、特に優秀だから名前をやろうみたいな。

皇族はペットや家畜じゃなく主人なので、名前を付ける主体でだれも姓を付けられないから、彼らには姓がありません。

現在の戸籍制度にも、国家こと偉い人たちが管理する、好きにできる奴隷のリストとでも言うべき性格・本質・思想が残っているように思います。いわゆるマイナンバーなんていうのはそれがあらわになった例でしょう。

住民登録と戸籍の考えの違いは、個人登録とイエ制度の違いです。個人がイエに登録され縛られそのイエだの家系だの親族だののピラミッドが天皇の赤子というフィクションに国家主義的に回収される。それは偉い人たちにはとても都合のいいことです。独立した個人が束になって彼らに逆らうのが実に恐ろしいのです。

戸籍は韓国や台湾などにも(日本の植民地だったから)あったそうですが、民主化で廃止されたといいます。まあ、替わりの個人登録識別システムがありますけどね。

戸籍制度そのものを廃すれば、制度的にも思想的にもすっきりしますし、何より彼らの大好きなグローバルスタンダードで、翻訳に苦労することもありません。

だから、朝鮮人には創始改名(日本風の名前に改める事ではなく、男女別姓に加えて、家族としての氏を持つ事) 結局、日本で男女別姓を推進してるのって朝鮮人でしょう。

まあ、このブログ記事で、左翼は最高裁判所に圧力をかけるために、憲法学者と名乗っているのだという事が良く分かった。

そもそも戸籍とは、一家単位で、その構成を国家に届けるものですから、家制度そのものが新憲法下で廃絶された時代にまで家制度に則った制度を温存しておくことは矛盾です。

それに、現在では、行政庁の事務は、住民票制度を中心として行われていますので、徴兵制度の無いことも相まって、その必要性は乏しいのです。

現実に、税務調査等で、滞納者の現住所を捜索する場合に、戸籍は何の資料にもなりません。 住民票で登録住所地を探し、その上で更に現地調査するのですから。

現戸籍制度上の欠陥をついて、結婚詐欺等に使われる場合もあります。 戸籍の附表は、転籍をした場合には、新戸籍地へ附いて行かないので、結婚・離婚の事実が、転籍地へは行きません。

従って、転籍地先で、戸籍を観れば、結婚・離婚を繰り返していても何の記載もありませんので、結婚詐欺犯は、初婚であると、偽ることが可能です。

因みに、本籍地は、どのような場所でも、本籍地とすることが可能です。 ですので、皇居を本籍地とされている人が結構居るのです。

馬鹿らしい制度、と思われませんか。

そもそも、米英を始めとして、現在の日本のような戸籍制度は、中国以外には存在しません。

米国人等は、この制度のことを聞くと、驚かれて、日本は、旧ソ連のような社会主義国か、と聞かれる場合もありますが、その説明には、苦労します。

日本人が、国家に全てを登録して、己を国家に捧げる僕のように思われると困るので、必死に説明するのですが、全く理解出来ないようです。 何せ、彼等の国には、そんな制度自体が無いのですから。。。

即ち、個人が自己の姓名を、もっと簡易に代えられるようにすべき、と信じます。

誰でも考えることですが、自分の姓名を自分で名乗ることが出来れば、素晴らしいでしょう。

この世に生れても、親や親戚の者が名付けた名前を押し付けられ生きるのも人生ならば、成長した後に、自分の姓名を自分で選択することも、自分の人生らしくて良いのではないでしょうか。

嘗て、悪魔くん騒ぎがありましたが、世の名付け親たる者全てが趣味が良い、と云うものでもありません。

私個人は、自己の姓名は、あまり好きではありません。 姓は、せこい感じで、名は、古すぎて、嫌いです。

亡父が付けた名ですが、字も嫌いです。

昔の侍は、何度も自己の姓名を代えることがありました。 私の好きな戦国武将の上杉謙信は、姓は、もともと長尾でしたし、謙信の名は、部将として名を上げた後のものでした。

姓名に関しては、このように、昔の良い慣習があるのですから、もっと簡易に代えられるように改正して欲しいですね。

ま~、戸籍法は、徴兵制のために制定されたので、その目的から言えば、国家の情報収集目的が遂げられれば良かったのでしょうがね。

国民目線で見れば、特段、戸籍法がなかっても、お寺の過去帖で充分に目的は遂げられる訳ですが。。。