古都奈良でも、信玄の書状を見ることが出来ます。

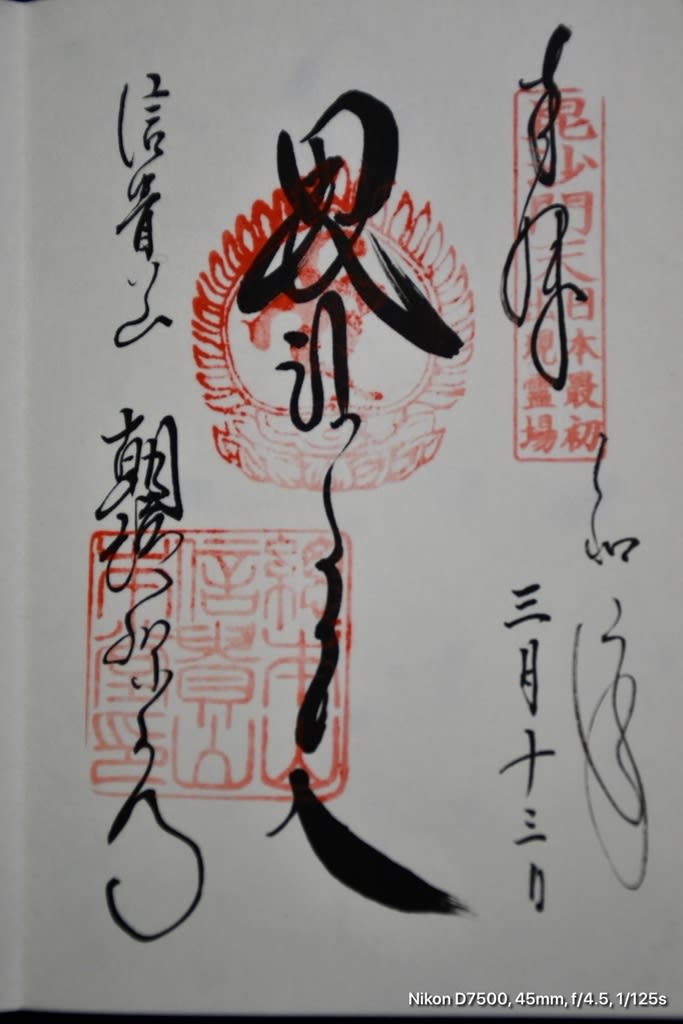

信貴山朝護孫子寺の霊宝館では、晴信時代の花押のあるものが1通、信玄の花押のあるものが2通展示されています。

また、長谷寺の宗宝館では信玄の龍の朱印のある書状が展示されています。

信貴山朝護孫子寺は、約1400年以上前に聖徳太子が排仏派の物部守屋との決戦に向かう途中に戦勝の祈願をしたところ、天空から毘沙門天王が出現し、必勝の秘法を授けてくれたため、毘沙門天王の尊像を刻み、伽藍を創建したと伝えられています。また、その日が寅年、寅日、寅の刻であったために、信貴山は寅に縁のあるお寺となっています。毘沙門天王への厚い信仰と「甲斐の虎」と呼ばれた信玄ですから、その書状が3通も残っているのもうなずけます。

長谷寺も創建は古く奈良時代とされており、平安時代中期以降、観音霊場として貴族の信仰を集め、『枕草子』、『更級日記』『源氏物語』にも登場します。本尊の十一面観音は地蔵菩薩と同じく錫杖を持った姿が特徴的で、この種の錫杖を持った十一面観音は「長谷寺式十一面観音(長谷型観音)」と呼ばれています。信玄の書状がここに残っているということは、信玄在世時には長谷寺が観音霊場として広く知れ渡っていたことがうかがわれます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます