東京都港区の慶應義塾大学・三田キャンパスに

創立者・福澤諭吉を記念する「慶應義塾史展示館」がある。

建物はかつての図書館だ。

近代日本を代表するであろう「曽禰中條建築事務所 」が手がけただけあって

今も変わらず、堂々と美しい。

ここに無料で入館でき、慶應義塾にまつわる歴史を知ることができるのだ!

先日、「建築プロムナード──建築特別公開日」 にあわせ出かけきた。

(詳しくは本家ブログ→「建築さんぽ~三田編」)

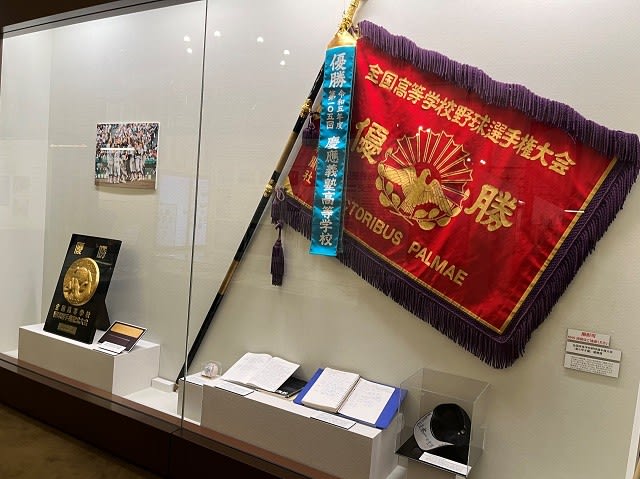

今、ここに「深紅の大優勝旗」が展示されている。

夏の甲子園、「第105回全国高校野球選手権大会 」の優勝旗だ。

横浜市の塾高こと慶應義塾高校から移ってきている。

本当に深紅の優勝旗って真っ赤なんだね~

初めて見たわ❤

この夏、自由な髪型で、いわゆる高校野球の「常識」と

一線を画した「塾高」こと慶應義塾高校が優勝した。

のびやかな彼らの姿に、多くのファンが熱狂したことは記憶に新しい。

塾高ナインの活躍に胸躍らせた夏の日々が蘇る・・・

その一方で・・・

ここには学徒動員で亡くなった戦没学生についての

アーカイブを見ることもできる。

まずは、当時の慶應義塾の置かれた状況を

展示のテキストから引用する。

ーー福澤(注:創立者・福澤諭吉)を原点とする義塾の教育方針や

福澤思想は、戦時体制下で徐々に不適切とみなされるようになる。

国による諸学校の改廃が勧められ、塾生は『学徒出陣』や勤労動員、

学童疎開に翻弄された。

キャンパスは空襲によって廃墟と化した。

義塾は存立の危機に陥り、多くの塾生(注:学生)・塾員(注:卒業生)が

命を落とした。ーー

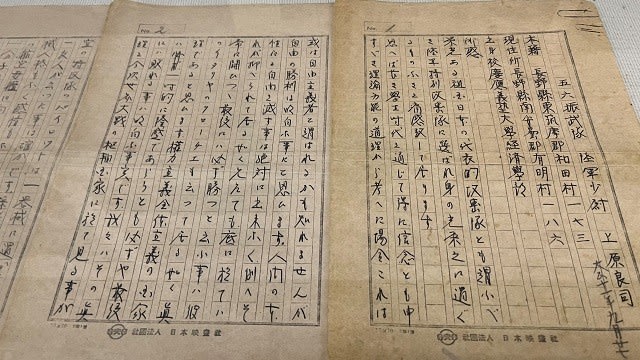

慶應からの学徒出陣兵といえば、

特攻隊員・上原良司がよく知られているだろう。

『新版きけわだつみのこえ 日本戦没学生の手記』(岩波文庫)に

「所感」「遺書」他が収められているからだ。

四半世紀ほど前、当時ファンだった劇団四季ミュージカルの「李香蘭」で

上原の「明日は自由主義者が一人この世から去っていきます」という

「所感」の言葉が使われていたことを鮮明に覚えているだ。

上原良司、1945年5月11日、沖縄方面で特攻死、享年22歳。

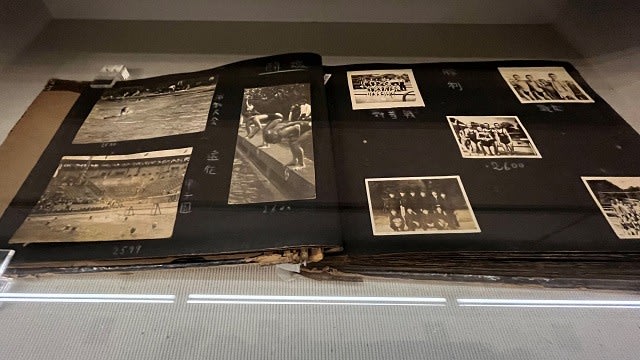

そして、わたしが1番忘れられないのは塚本太郎。

人間魚雷回天による特攻戦没者である。

(↑は塚本が自分で編集したアルバムとのこと)

彼は慶應義塾の予科(現在の教養過程)に在学中、

水泳部水球部門のゴールキーパーとして活躍した。

未確認情報だが、水球部には、塚本の胸像が今もあるそうだ。

塚本に惹かれたのは、山口県周南市・大津島の「回天記念館」で

その肉声を聞いたからである。

学徒出陣し海軍入隊の直前、帰省すると、

父が銀座に持っていたスタジオで録音されたものだという。

前半は昔を懐かしむ優しい息子であり、優しい兄ながら

後半は勇ましい軍国調の言葉となる。

どちらも塚本の真実の姿なのだろう。

まだ二十代の若者、心揺れて当然だ。

塚本は、長男なので本来だったら特攻志願はできないのだが、

血書を上官に提出し、認められたのだそうだ。

熱い熱い志しに突き動かされたのだろうか。

あの少し高い声の塚本さんの声は、今も忘れられない。

その後、呉市の大和ミュージアムでも塚本の録音が流れており、

涙が止まらなくて困った。

1945年1月21日 西カロリン諸島ウルシー環礁で塚本太郎 特攻死

享年21歳。

去年、沖縄で遺骨収集作業中に

慶應の「ペンマーク」がついた万年筆が発見された。

ここで展示されると聞き、ここに来ている。

持ち主は特定されたのだろうか・・・

展示「慶應義塾関係戦没者数」によると「学徒出陣」による戦没者は

387人だという。

慶應義塾全体では、2231人にも上る。

学徒出陣によって出陣猶予が解かれ、

20歳以上の学生も出征しているわけだ。

今年優勝した高校生は15歳から18歳。

出陣学徒と、さして年齢が変わらない。

昭和9年の日吉開設以来、太平洋戦争終戦まで、

塾高の校舎は慶應義塾の予科の校舎として使われていた。

塾高生も、出陣学徒も、どちらも同じ校舎で学んだ若者なのである。

若者らしい夢を抱きながら、生きて帰れなかった出陣学徒、

今もウクライナで、ガザで、

同じことが起きていると思うとやりきれない。

それだけに深紅の大優勝旗を持ち帰った

塾高生がまぶしい。

**********************

おつきあいいただき、どうもありがとうございます。

間違いや勘違いなどあることと存じますが、

個人のブログゆえ、どうぞお許しくださいませ。

参考:

●阿久澤武史『キャンパスの戦争 慶應日吉 1931-1949』

慶應義塾大学出版会

●阿久澤武史 都倉武之 亀岡敦子 広通広通『日吉台地下壕 大学と戦争』

高文研