浅谷(あざかい)城は愛知県豊田市山谷(やまがい)町にあります。城主は梁瀬道悦と伝わりますが築城の年代等については不明とされ足助七城の一つに数えられています。浅谷城はこれまでも訪れましたが、今回 広島市立中央図書館から、所蔵の浅野文庫 諸国古城之図のブログへの掲載許可が頂けましたので、絵図も参照しながら、改めて見学しました。現地の城郭遺構は絵図にほぼ合致し、とても興味深い見学ができました。残りの良い遺構が多数ですので、その1~その3に分けて掲載したいと思います。今回の参考資料は (1)「足助の中世城館」足助町教育委員会2001 と (2)「愛知県中世城館跡調査報告2」愛知県教育委員会1994 などです。

浅谷城 足助七城の南東側先端部で複数の街道を扼する重要な位置にある

主城である足助城とは割石城・鶏足城を中継点としたノロシによって連絡し合っていたとされ、各々の中継点はお互いに直視可能な位置にありました。

※割石城は→こちら ※鶏足城その1は→こちら その2は→こちら

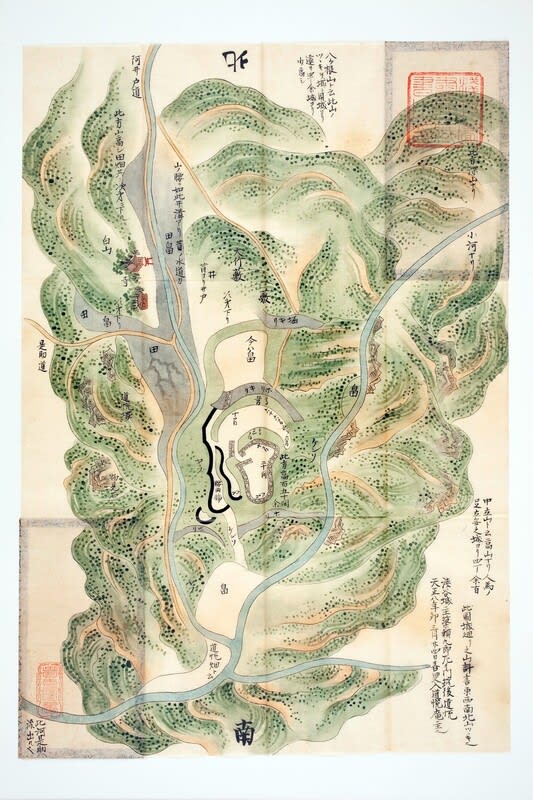

「三河加茂 浅谷」 広島市立中央図書館蔵 浅野文庫 諸国古城之図より

絵図が描かれた時には、曲輪の一部が畠になっていたようですが、ほとんどの城郭遺構は手つかずだったように見えます。多くの山城が後世の耕作地化や土採りなどで遺構の改変が見られますが、浅谷城は貴重な存在だと思いました。

浅谷城 白山神社は今も残り神越川へ下る道は残されているが使われていない

絵図に描かれている道や地形は現在もほとんどを確認することが出来ますが、畠や田はほとんど使われていないようでした。車は見学路入口の℗地点までは行くことが出来ましたので、ここに駐車して見学しました。

浅谷城 絵図は現況地形よりもデフォルメされている

現代の縄張図は詳細な地形まで表現して描いていますが、絵図では主要な部分が描かれています。特にⅠ郭(主郭)の周囲と虎口付近には石垣のような表現が絵図では描かれていますので、現地でぜひ確認したいところですね。

浅谷城 Ⅰ郭(主郭)から急な崖下の神越川を見下ろす

絵図ではケンソ(険阻)と表現され 此方高百五十間余 と書き込みがあり、その急な角度と高低差に驚いた様子が伺えます。ところで「百五十間」をメートル法で換算すると150×1.8m≒270m ですね。カシミール3Dの測定機能で確認すると、実際の神越川の水面からⅠ郭までの標高差は≒120m、法面の距離は≒190mほどですので、高百五十間余は少しオーバー-気味ですね。それほど驚いたということなのかもしれません。

浅谷城 Ⅰ郭 石列は石垣の名残り?

Ⅰ郭の平面の北よりの部分にいくつかの石が並んでいました。絵図にある石垣の残欠かも?とワクワクでしたが、そのように結びつけるのには無理がありそうでした。資料(1)、(2)ともⅠ郭周辺の石垣は描かれていませんでした。

浅谷城 堀切A 絵図で「堀キリ」とされる 北西から

大堀切と言ってもよいような規模の大きな堀切で南東尾根を断ち切っていました。絵図では、いわゆる堀切や竪堀に対して書き込みで「掘キリ」「ホリキリ」「ホリ」などが使われていますが、何らかの基準があって、それに基づいて書き込んでいるのか??でした。また一つ課題が出来ました。

浅谷城 Ⅰ郭の表示板 本曲輪とある

浅谷城は地元の区民の方によって案内板や表示板が建てられ、見学路などの整備も行われているようです。多数の城郭遺構がありますが見学しやすい状態となっていました。

浅谷城 往時の登城路とは別に見学路が設けられている部分がある

見学路は、図3の Ⅳ郭→Ⅴ郭→Ⅱ郭を通りほぼ一直線にⅠ郭に登ることが出来るようになっていましたが、往時の通路は折れを伴った道⑧でⅣ郭からⅤ角に登り、Ⅴ郭からはⅡ郭へは虎口⑨を通るルートだったのではないかと思いました。絵図ではこの辺りは細かく表現されてはいないようでした。

浅谷城 Ⅰ郭北側下のⅡ郭 右手上にⅠ郭 表示板が建つ

Ⅱ郭は絵図ではⅠ郭よりも広い曲輪として描かれていますが、現況を見るとⅠ郭よりも大きくはなさそうでした。Ⅱ郭とⅤ郭を合わせて一つの曲輪として描いたとすれば丁度よさそうですね。

浅谷城 Ⅰ郭西辺の切岸 右下にⅢ郭 北から

絵図ではⅠ郭の西辺にも石垣が描かれているようですが、現況では石垣も土塁もありません。しかし急角度の切岸は5m程あり「守りの要は切岸」の原則が見られました。

その1では、出来るだけ絵図と対比して現況の城郭遺構を紹介しましたが、その2 その3では概略図を見ながら遺構を紹介したいと思います。