田津原城は豊田市田津原町字日向にあります。田津原は「たっぱら」と読みます。

城歴、城主などの詳細は不詳ですが、鈴木次郎左衛門の名が伝承にあるようです。北側山下を流れる三河の大河の矢作川上流部に矢作ダムが建設され、ダム湖・奥矢作湖が出現し往時の道は失われ、新道が敷設されましたが城址のある尾根は影響されず遺構は良好に残されていました。

今回の資料は、「愛知県中世城館跡調査報告2」愛知県教育委員会1994 です。

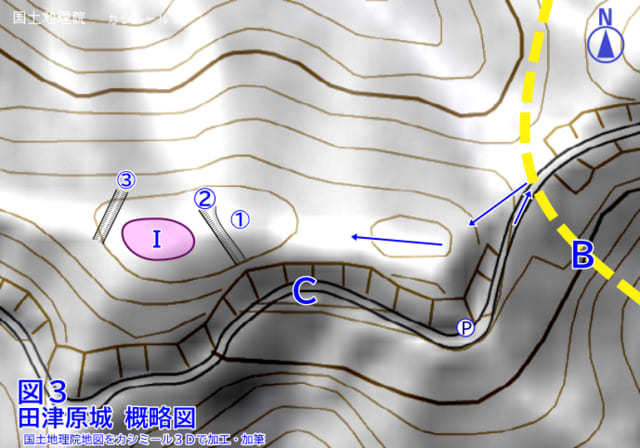

田津原城 尾根の峠道B のルートを扼する位置に所在する田津原城。今見ると存在理由がわからない

往時の峠道はA、Bの二本があったようで、Aは小馬寺(駒山城)経由の東方ルート、Bは田津原城経由の西方ルートだったように見えます。矢作ダムができる前には山下の矢作川岸に集落が有り、小馬寺詣も盛んで峠道Aがメインで整備されていたようですが、今は多くの集落がダム湖に水没し、峠道Aも殆ど失われたようです。峠道Bも消滅し、田津原城の存在理由もわからなくなってしまったようです。

田津原城 現在の交通は西側山下をめぐる段戸川沿いの道と林道Cとなっている 多くの集落が湖底に沈んだ

峠道Bがあったことによって、田津原城は峠道を扼するために存在したと考えられると思いました。旧地図では段戸川沿いの道がありますが、ヒョットすると往時は段戸川沿いの道がなかったかもしれないと想像しましたがどうでしょう。

田津原城 Bの峠道は消滅、Cの尾根道は新道 コンパクトな遺構が残る

田津原城は城というよりも砦といったほうがふさわしいようなコンパクトな遺構が残っていました。新道Cが城址の南側下に作られましたが尾根にある田津原城の遺構は完存状態でした。峠道Bは消滅したようですが、東西に走る尾根筋の低い峠を通っていたことを確認できました。

田津原城 平場①からⅠ郭を見る ①とⅠ郭の間に堀切②がある 東から

田津原城はいわゆる単郭の山城で、尾根の東西を掘り切って堀切とし、Ⅰ郭の切岸と合わせて防御施設としていました。

田津原城 堀切② 南から

堀切②は風化で埋まったためか、浅い堀切でした。写真左側のⅠ郭の切岸と合わせての防御態勢だったのではないでしょうか。 図2

図2

田津原城 Ⅰ郭 甘い削平で目立った遺構は無い

三角点のあるⅠ郭には土塁等の目立った遺構は有りませんでした。樹木のない状態での眺望は素晴らしかったと思われ、見張りやノロシ場として最適な場所であったと思われました。

田津原城 尾根西側の堀切③ 南から

堀切③は堀切②よりもやや深い堀切が残っていました。堀切②同様にⅠ郭の切岸と合わせての防御施設になっていたのではないかと思いました。

田津原城は詰城というよりも峠道を監視する役割で、Ⅰ郭にはノロシ場もあったのかもしれないと想像しながら楽しく見学できました。遺構は往時の姿を留めていると思われますが、ある程度の風化はありそうでした。 車は新道C の路肩スペースに止めて図3の矢印をたどりました。

最新の画像[もっと見る]

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

-

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前

霧山白山城 三河 七里街道を扼する山上の城郭 多数の大岩も見どころ

3日前