押山城は愛知県豊田市川手町にあります。山田氏の川手城の支城とされ比高約200mの通称「城ヶ峰」と呼ばれる山頂部に築かれていました。以前訪れたことがありましたが、先日 東海古城研究会の会員向け情報メールで豊田市稲武町の いなぶ観光協会から「山城歩きガイド」が発行され、道の駅「どんぐりの里いなぶ」で入手できるとありましたので「山城歩きガイド」の入手を兼ねて再度見学にでかけました。

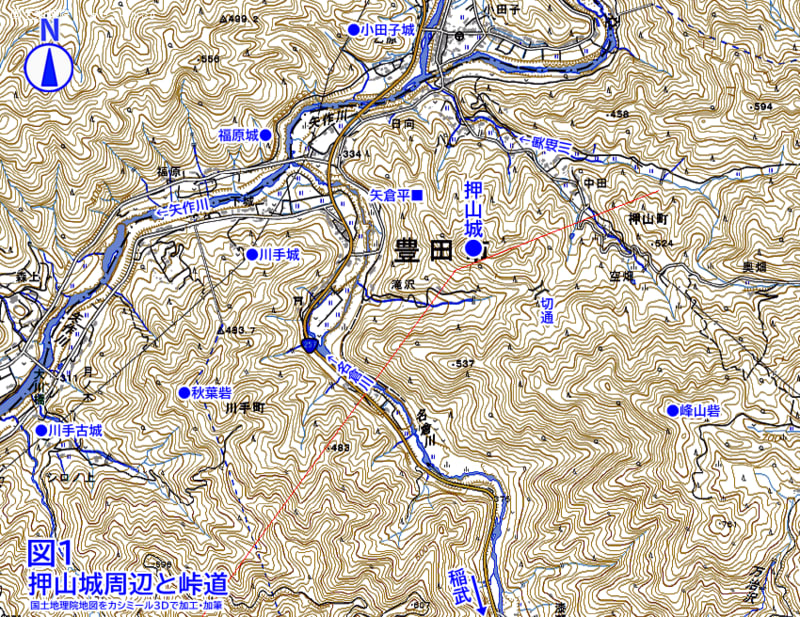

事前に明治の地図を確認すると、城址の南側に切通の峠道があったようなので、峠道も確認してみました。

今回の参考資料は(1)「山城歩きガイド」いなぶ観光協会 (2)「愛知県中世城館跡調査報告3」愛知県教育委員会1997 と明治23年測図の旧地図です。

押山城 矢作川の対岸は美濃国 押山城は川手城の山田氏の支城とされる。

峠道は切通を通っていましたが、砂防ダム等によって一部の道が失われたために、現在の地図には峠道は乗っていませんでした。

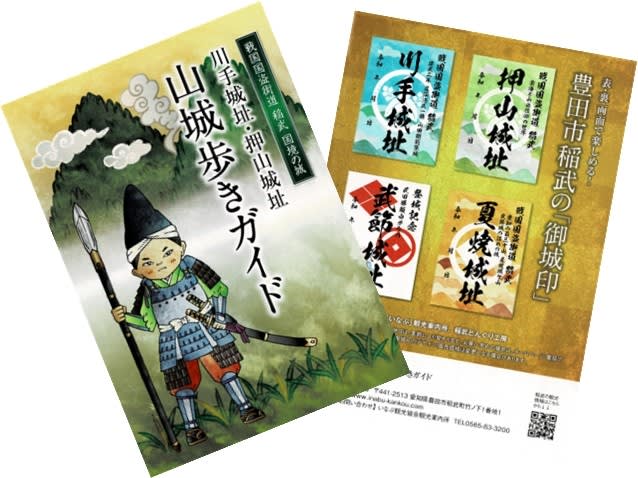

「山城歩きガイド」 いなぶ観光協会発行

ガイドには押山城の他に川手城、峰山砦が掲載されていて、城址に至る古道が細かに紹介されていました。

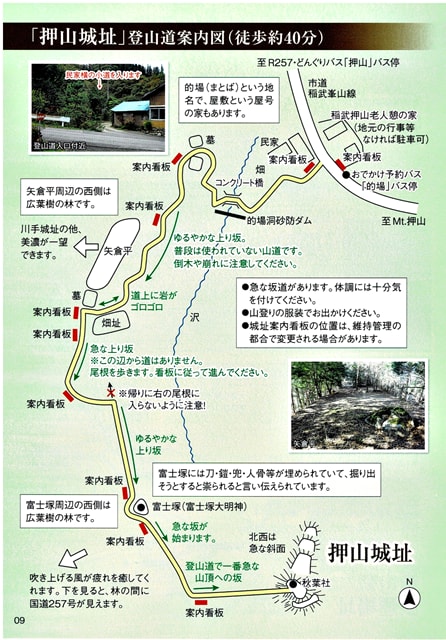

押山城 「山城歩きガイド」掲載の押山城のページ ※掲載は いなぶ観光協会 確認済み

以前訪れたときには、登り口がわからなかったので西側の斜面からエィヤッ!と登り、厳しい藪こぎ・ブッシュ漕ぎが必要でしたが、今回は山城歩きガイドと案内看板に従ってスムーズに見学ができました。

押山城 矢倉平 今は墓地跡の平場が残る

「山城歩きガイド」には墓と記された場所がありますが、多くは墓地跡の平場でした。矢倉平は最も広い墓地跡の平場ですが、付近の樹木の間から川手城が望めました。矢倉平の機能については明確ではないようですが、後世の墓地による改変によって原型が失われ、付近には「山城歩きガイド」に記されている畑址も有りました。

押山城 富士塚(富士塚大明神)

案内看板に従って尾根道を登ると、「山城歩きガイド」に記された富士塚がありました。富士塚の祀られている部分だけが土壇となって尾根道を塞ぐように盛りあがっていました。富士塚には刀や人骨等が埋められているという伝承があるようです。

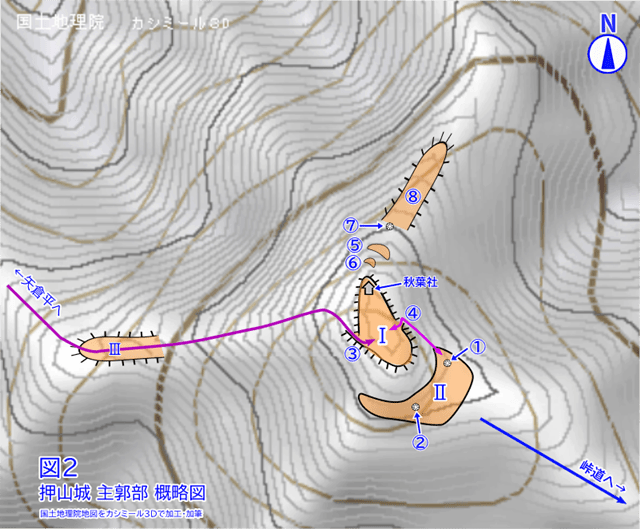

押山城 Ⅰ郭(主郭)の法面はⅡ郭方向以外は急峻な自然地形

主郭の東、北、西の三方向は急峻な斜面となっていました。南側は峠道方向の尾根をⅡ郭で削って、切岸を造り出しているようでした。

押山城 Ⅰ郭(主郭) 南から 奥に秋葉社

案内板に従って登ると、道はⅠ郭付近では這って登るような急な道で、図2の③の虎口状地形からⅠ郭に入りました。③は往時の虎口の可能性がありそうでしたが、今は見学路の一部にも見えました。Ⅰ郭には秋葉社が祀られていますので、里人が参道として登る道だったこともありそうですね。

押山城 Ⅰ郭 虎口④ 北から Ⅱ郭からⅠ郭へ折れを伴って登る道の虎口

Ⅰ郭の東辺にはⅡ郭からⅠ郭へ登る道があり、折れを伴ってⅠ郭へ入る様になっていて、虎口らしい地形が残っていました。こちら側はハイク道ではなさそうでした。

押山城 Ⅰ郭北側尾根の平場⑤ 南東から

Ⅰ郭の北側尾根には平場⑤と⑥が設けられていました。どちらも小規模なもので、その先の尾根⑧は自然地形の平らな尾根のようでした。尾根⑧の根元には浅い土坑⑦が有りましたが、根こそぎ倒木の跡のようにも見えました。

押山城 Ⅱ郭からⅠ郭を見上げる 南東から

Ⅰ郭の南辺側はⅡ郭によって切岸を削り出していました。Ⅱ郭の両端には浅い土坑①と②が残っていましたが風化によって往時の形状は不明でした。位置から考えると、城郭遺構のように思いましたが、井戸ではなさそうでした。ヒョットすると峠道方面からの侵入者がⅠ郭の両サイドに回り込むのを阻止する地形が設けられていたのかもと想像してみましたがどうでしょう。

押山城 切通と峠道を見学する

明治の旧地図では西側山下の旧橋を通って滝沢から峠の切通を通り押山町へ抜ける峠道が載っていました。

この峠道と押山城の位置関係を見ると、押山城はいわゆる「峠道を扼する」のが主な役割だったのではないかと思いましたが、どうでしょう。切通と押山城の中間地点のaが戦いの際の住民の避難場所だったとされる地元の伝承もあるようです。

押山城 押山城と切通の尾根道中間点の地点a 西から

地点a付近は、戦時の避難場所という伝承もあるようですが、ほぼ自然地形の平らな尾根に見えました。

押山城 峠の切通 石造物が五体祀られている

峠道は尾根の切通を通っていました。古くからの主要な道だったらしく、五体の石造物がならんでいました。

押山城 峠付近の畑址

峠道の周辺には畑址と思われる段々の地形が有りました。山畑は戦後の食糧難の時代までが使われていたのかもしれないと想像しました。

帰路は、切通から峠道を東側へ辿って下りましたが、途中の砂防ダムによって道が失われたようでした。

今回の見学で、押山城の役割は、戦いで利用される詰城というよりも往時の主要な峠道を見張る砦で、周辺の砦などの中継点だった可能性を感じました。

「山城歩きガイド」でスムーズにⅠ郭に到達でき、峠道や切通の見学も余裕を持って出来て良かったです。