秋の晴れた日に、思い立って、狛犬を見ようと思って、高麗の里の神社に行った。

この神社は、全国の狛犬の”故郷”、高麗神社である。狛犬は、高麗犬とも書かれる、、神社の”眷属”である。

この高麗犬というのは、犬の姿としては、いたって妙である・・・・・

高麗神社の、この高麗犬の像は、新しい。恐らくは、前に存在していた像が、朽ちて破損した後に惜しんで再建したのであろうが、全国に残存している高麗犬の容姿から想像すれば、先代を忠実に再現したであろうことが、容易に想像される。だけど・・・はたして、現実に、こんな犬が存在するのであろうか?・・・この疑問と想像が、悠久のロマンへの入口になっている・・・

・・・高麗神社(日高市) 全国の高麗神社の総本社といわれる。

・・・高麗神社(日高市) 全国の高麗神社の総本社といわれる。

・*高麗神社の主祭神は、かつて朝鮮半島北部に栄えた高句麗からの渡来人高麗王若光です。この一族は、最盛期は5世紀の「広開土王」、「長寿王」治世の100年間で、中華人民共和国吉林省集安県にある「広開土王碑」から、そのころの高句麗の強勢ぶりをうかがうことができます。若光が渡来した年代についての社伝はありませんが『日本書紀』天智天皇称制5年(666年)10月高句麗から派遣された使節の中に「若光」の名があります。・・・『続日本紀』文武天皇大宝3年(703年)に「従五位下高麗若光に王の姓を賜う」と記されており、高句麗が668年に唐と新羅によって滅ぼされてしまったことを考えると、『日本書紀』にある「若光」と当社の御祭神である「高麗王若光」は同一人物と思われます。・・・

この由来書を信じれば、元中国北東部に勢力を拡大した高句麗の一族(民族)は、ユーラシア大陸を、西に東に闊歩した遊牧民であることが説明されています。この高麗族は、新羅系渡来人が割と容易に日本人と同化したのに対し、独自性を保持しながら、大陸や朝鮮の古式文化を伝承していたことが垣間見られます。

この頃の日本の文化レベルは、大陸系・朝鮮系の文化に比べ、未開といえるほど低かったと言われています。せいぜい、土器や矢尻や住居や祭祀の文化はたかが知れています。大陸系の、鉄製造や農耕や宗教など、諸々の文化のレベルは、数段も高かっただろう、と言われています。朝鮮から日本への渡航は、今でも難民が漂着することでも分かるように、陸を離れて海流に乗るまでと、日本に近づいた時上陸するまでが、人力を労するぐらいで容易で、この頃渡来人は続々と日本にやってきて帰化や同化します。その頃、国という概念は曖昧です。従って国境という概念も存在しません。彼等が日本の政府に帰属して貢献したという資料も、数え切れないぐらいのようです。朝鮮・大陸に残った一族に、他族に攻められる危機や内乱の危機の情報が伝わると、政府に帰属した帰化人は、政府を動かして、朝鮮まで応援に駆けつけたりもしています・・・例、白村江の戦い・・・。

参考1・・・対馬海流(黒潮)の傍流の一つは、大きく朝鮮半島に接近して流れ、その後日本海に、そして能登半島付近で、日本に急接近する。この潮流の早さは、秒速50Cmと言われる(=時速18Km・・自転車並)

参考2・・・新羅系渡来人は割と容易に日本人と同化した・・出雲大社や皇室の創生に、新羅系渡来人が関わっているという論文は、幾つか発表されている。その関係性の詳細に立ち入るつもりはないが、どうも無関係ではなさそうだ。

さて、高麗犬ですが、中国東北部にも朝鮮半島にも、この容姿の犬どころか動物まで、確認出来ていません。高麗族が遊牧民族の時、西征した時に見たか、あるいは交易で、西方の情報が入り込んだ時にその姿を認識したか、というストーリーが成り立ちます。

高麗犬の容姿は、どう見ても、”ライオン”に見えてしまうのですが、百獣の王が眷属だなんて・・・悠久のロマンを感じて、つくづく高麗犬を眺めています。

眺めていると、・・・そういえば、獅子舞の獅子の顔も、この高麗犬に似ているような気がします。なにか関係があるのでしょうか・・・。・・・ふとした疑問に、わくわくします。

参考3・・・獅子頭・・・古くは〈師子〉と書くことが多く,伎楽面や行道面の一種と考えられる。獅子は本来は中国で成立した「破邪の霊獣で,その起源が,より西方の猛獣であることはいうまでもない。獅子はやがて社殿を守護する獅子狛犬の彫刻ともなり,一方で楽舞用の伎頭となったのである。・・・世界百科事典より

参考4・・・獅子舞のことを英語で、” lion dance ”と言うそうです。

高麗神社の紅葉・・・クイックすると画面が大きくなります。

高麗神社の社家・・・高麗王若光の子孫が代々住んだという・・・

・・屋根に草が生えていました

・・屋根に草が生えていました  ・・トーテンポール・道祖神とも識別標とも・・

・・トーテンポール・道祖神とも識別標とも・・

高麗神社の社家の脇にある高麗家の家系図。家系図の隣に山道があります。「私道に付き、立ち入り禁止」の看板。この隣の山は、この神社の神体山ではないかと想像します。 神社の高麗犬の脇にも、山道の入口があります。ここを登り切ると、小さな鳥居と祠がありました。高麗神社の元の位置は山の中腹・・・とありました。ここが元々の高麗神社の位置?と比定しました。山道の途中の七福神の石像?・・かなり、愛らしい。この小神社の奥に、やはり、高麗一族(郎党)の墓がありました。奥津城というのでしょうか・・・

*七福神の石像?・・・調べて見ると、七福神のどれにも該当しません。仏像ではないし、羅漢の体裁もありません。不思議な像です。もしかしたら・・・白髭老人・・若光だったりして・・・・・、と楽しく想像しています。小さな石像です。

*白髭神社と名がつく神社もあります。一説に、白髭老人=高麗王若光を祀ったとする説もあるそうです。

神社探索の後、聖天院に向かいます。歩いて5分ぐらい・・・

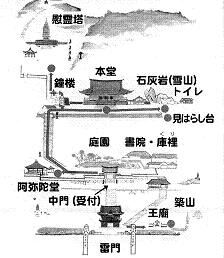

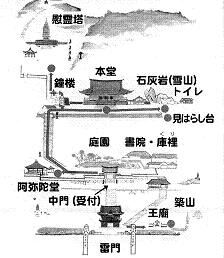

・・・聖天院全景・・・正式名称高麗山聖天院勝楽寺

・・・聖天院全景・・・正式名称高麗山聖天院勝楽寺

高麗王若光の廟所・・小さな建物の中に石積みの塔が安置されています・・・

高麗王若光の生没年は不詳とされていますが、続日本紀に、706年、若光に「正五位」の官位が贈与されていることが記載されています。飛鳥時代のようです。

この頃の墓の様子は、大型古墳時代が、莫大な経費問題の反省で、簡単な円古墳時代に移った時代とされています。また古墳という墓の文化は、大陸からの流入と言うこともあり、古式に従えば、神体山の中腹に穴を掘り、埋葬して小山を盛り上げて、高貴な人には目印の石を置いたという習わしがあるようです。そう考えると、・・・この霊廟の下が小山の塚であり墓であるのか、後ろの山の中腹にあった目印の石積みの塔を移設したのか、が考えられます。墓石が登場するのは、もっと後期からのようです。

大陸の古墳は、中国辺りでは土盛りの古墳が普通であり、西方の砂漠地方では石積み墳が普通で、「ピラミッド」は石積み墳のバァリエーションのようです。

・・・羊も門を守りますが、意味が解けませんでした。もしかしたら、大陸にあった高句麗の時代に、羊はなにかを守ったのかも知れません。昔は、羊は日本に存在しない動物ですから、それとユーラシア大陸の、遊牧民の友が羊であったという記憶もあります。

・・・羊も門を守りますが、意味が解けませんでした。もしかしたら、大陸にあった高句麗の時代に、羊はなにかを守ったのかも知れません。昔は、羊は日本に存在しない動物ですから、それとユーラシア大陸の、遊牧民の友が羊であったという記憶もあります。

聖天院の紅葉・・・クイックで画面が大きくなります

聖天院は最近改築されたばかりで、大変美しい、手入れの行き届いた寺でありました。ただ参詣には拝観料が必要です。改装費が足りなかったのかも知れません。しかし、どうもこの寺院は、観光地化を強く拒否している意志を感じます。それは、最近になっての改装からのようです・・・石灰石の塊の霊山と関係があるのでしょうか・・・

・・高麗川の秋の風景。

・・高麗川の秋の風景。

高麗川を渡った高麗の里に、ちっぽけな村社、野々宮神社があります。

・・野々宮神社

・・野々宮神社

この由来書(上記)に、創立が大宝三年(703)とあります。この地は、高麗王若光が各地に散らばった高麗族を集めて、住居とした地であり、創立は高麗神社や聖天院より古そうです。また、勝手な想像ですが、ここに集結した高麗一族は、一族の団結や繁栄、農の豊穣や感謝、高麗王への感謝と尊敬を、この神社で祀り、祈願したのではないかと・・・・・。ここの獅子舞が当初からのものであれば、見て見たいものだと思います。獅子舞の面も気になります・・・

場所;日高市新堀833

・・誰かがつくった”関東一の展望”の看板

・・誰かがつくった”関東一の展望”の看板

・・周囲の遠景・・

・・周囲の遠景・・

・・・高麗神社(日高市)

・・・高麗神社(日高市)

・・・聖天院全景・・・正式名称

・・・聖天院全景・・・正式名称

・・・羊も門を守りますが、意味が解けませんでした。もしかしたら、大陸にあった高句麗の時代に、羊はなにかを守ったのかも知れません。昔は、羊は日本に存在しない動物ですから、それとユーラシア大陸の、遊牧民の友が羊であったという記憶もあります。

・・・羊も門を守りますが、意味が解けませんでした。もしかしたら、大陸にあった高句麗の時代に、羊はなにかを守ったのかも知れません。昔は、羊は日本に存在しない動物ですから、それとユーラシア大陸の、遊牧民の友が羊であったという記憶もあります。