竹寺へ

どうしても、”牛頭明王”を見たくて、竹寺へやってきた。

竹寺へ その四(終章) ・医王山薬寿院八王寺

名栗の山中深く・・というと、”知る人ぞ知る”で、馴染みが薄いと思います。

秩父山系、外秩父丘陵に位置します。別名を、奥武蔵丘陵とも言います。愛称を「グリーンライン」といって、「サイクリスト」のメッカ、人気の高原山歩き、、などなど、キャンプ場を含め、アウトドア派の”聖地”として、そちらに関心のある人たちからは、一挙に、メジャー級の人気の場所になります。

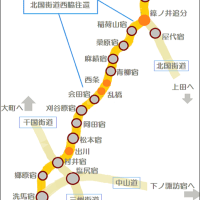

そんな奥武蔵丘陵からは、幾筋かの荒川支流が源流を跡にして、渓谷に削って流れ下ります。北から、都幾川、越辺川、高麗川、名栗川(=入間川)です。名栗川は、以前は飯能の平地部分から下流に入間川と名を変えましたが、最近は上流まで「入間川」と呼ぶ人が多くなりました。個人的な思いは、「川名」に限らず、時空の経過の刻印が押された昔からの地名を変更することは潔いとしません。(市野川の源流も入れていいのかどうか、分かりません。市野川は、寄居発になります)

名栗地方は、そんな高麗川と名栗川の渓谷を挟んだ山岳地帯と名栗川の両側になります。近くには、奥武蔵丘陵の最高峰・伊豆ケ岳があります。(奥秩父まで含めると、最高峰は、

北奥千丈岳 (2,601m)になり、登山で人気の雲取山や武甲山は奥秩父山系になります)

☆定峰峠あたりから荒川方面は、山桜が延々と”桜トンネル”をつくりますから、山桜の季節のハイキングは”お奨め”です。・足に自信のない方は、、ドライブもいいですよ。

さて、承前・・

竹寺の創建期・

竹寺の創建は、天安元年(857)になっております。平安時代中期、藤原家の摂関政治の始まりのころと重なります。

天台宗の座主・円仁が、この地方に”疫病”が多いことから、”道場”を造ったのが始まりとされています。

眉の太い人ですね

円仁のこと・

・・・円仁(794-864)、第3代天台座主。慈覚大師とも。 入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)。

下野国:出自・壬生氏。・・生誕地:栃木市岩舟町下津原の説もあり。

・円仁は15歳の時比叡山・延暦寺んへ赴き最澄の弟子になる。最澄の愛弟子になったのち、入唐を試みるが何度かの失敗の後唐に渡航できる。期間、修行を納め仏典を書写したのち帰国を試みるが、ここでも何回か失敗する。後に山東半島にいた新羅人の助けで新羅密教を習得し、新羅人の助けで帰国する。帰国の後、天台宗・延暦寺第三代座主となる。

・天台宗の祖が最澄ならば、天台宗・密教の充実は円仁の業績なのだろうと確信する。

そのころ(平安初期中期)、仏教の布教は禁じられていた、国家安寧の祈願のみが許される状態であった、という文献が残っている。

・なのに、天台宗、真言宗の高僧は、なぜか全国に出かけて業績を残している。

・その業績、とは何か?

・有名なものでは、空海の「灌漑治水の土木遺構」・・満濃池や大和益田池の治水工事

・全国の道の難所に設けられた「布施屋」

・道路工事、橋立、鉱山の開発、井戸、、業績を調べると暇がない・・

・土木工事の他に、特徴を上げれば、薬研と鉱山なのだろうと思う。

仏教の導入期、、彼高僧たちの行状は、学んできた仏教の観念世界とかなり違う。最初に衝撃を覚えたのは、、空海の土木作業であった (・・司馬遼太郎の本)。これではまるで、平安政府の「建設省」の役割そのものではないか。仏教徒の、それを可能にしたのは、実学としての「土木の知識」、他方面では、あるいは「薬学の知識」、鉱山学、なんてあるかどうか知らないが「錬金の知識」・・・どうもこれらが、密教というものの正体らしい。どこまでが文献として残存しているかどうかは、分からないまでも、業績からうかがい知れる遺構遺跡から、こんなことが読み取れるのだ。

円仁が、天台密教の祖であるなら、円仁は、山東半島で新羅人に援けられて一緒に過ごした時期にしか、この知識技能を習得した可能性を見出すことは能わない。

円仁が日本に帰国したときも、新羅人はともに来訪し、既に本邦にあった新羅人とも関係を保ち、在野に訪歴して、薬研の道場や道路を造るときも同伴していたとするなら、それで新羅人は各地に散っていき、その地方の指導者になりえたのではないだろうか。

その山間、山岳の人を、「修験者」という?!

円仁の弟子には、浄土宗を造った「法然」がいる。

山中深く・・静寂なるかな 清浄なるかな

しかして・ 荘厳ではない 清貧ではある・

そのむかし・・ 修験者の郷と見ゆ・

母屋と本堂をつなぐ橋立の回廊の欄干に松ぼっくりが干してある・・

「松の実」は薬種・ 薬膳

☆松の実 wikipediaより

・・・薬効

・・・漢方薬としては、「海松子」、「松子仁」、「松子」などと呼び、

体を温める性質があり、気を補い、肌を潤し、咳を鎮め、内臓機能を調節し、

脳を活性化するとしている。

このため、高齢者や虚弱体質の人に薬膳として食べることを勧める。

・・・朝鮮半島の韓国料理に多い。

・竹寺境内にある句碑。

・奥武蔵俳句寺としても知られる。

「竹寺は 薬師の浄土 風光る」 中谷孝雄

「竹寺の 青黛刷ける 紅葉かな」 渡辺佳子

「琅かんの 竹玲瓏と 冬に入る」 西本一都

「今年竹 渓流ひびき やすきかな」 秋元不死男

「たもとほる 竹の鳥居や 竹の秋」 鈴木白祇

友人に、俳句を嗜むやつがいるが・

「どうだ、うらやましいだろう」・・