竹寺へ

どうしても、”牛頭明王”を見たくて、竹寺へやってきた。

竹寺へ その三 ・神なるもの

・瑠璃光城

読み方は・「るりこうじょう」かどうか不詳(つまびらかならず)

・「城」と銘を打ってあるのですが、どうも神社・本殿のようです。

・屋根は茅葺、屋根の天には「千木」(=X型に組んだ木:チギ)があるのは「神社」様式です。

・本殿に安置されているのは、「牛頭明王」とその8人の子息「八王子」です。

・建屋が新しいのは、火事で焼失したため再建したとあります。--平成11年焼失、平成15年再建

・仏教説話に「東方瑠璃光浄土」というのがあります。

・文脈から「パラダイス」のようでもあります。

・極楽浄土の別名でしょうか!

・「瑠璃光」とは一体何でしょうか?

・瑠璃は、青紫色の宝石ラピス・ラズリとも、ガラス工芸品とも言われています。

・色は。赤みを帯びた青色とか!

・「ラピス・ラズリ」(=瑠璃)の産地は、ほとんどがアフガン、日本では産出されません。

・いつの時点で、インド・仏教に取り込まれたかは、想像の世界になります。

・「東方瑠璃光浄土」の本尊は、薬師仏になります。・・つまり「病院の仏様」。

>ここで、薬研の竹寺とつながりました。

>しかし、なぜ城なのかは、不明のまま・・ 豪族が住んだという痕跡はありません。

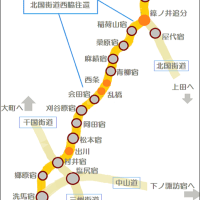

>竹寺・王城(瑠璃殿)へ続く鳥居・

・緩い傾斜の薬草園?の間を縫って、「竹の鳥居」をくぐって進むと、

石段の先に茅の輪があり、

その先に、「瑠璃光城(=瑠璃殿:本殿)が見える。

・この風景は、早春の日差しに、暖かくて、優しくて、・・かなり好きだ。

・茅の輪

・茅輪神事 大祓(おおはらえ、おおはらい)とも

・・厄払い 1:)6月30日「夏越祓」 2:)大晦日「大祓」

・・宮中祭祀 神社神事

・『古事記』の段にある説明は凄まじい。以下の罪を祓う

・生剝、逆剝、阿離、溝埋、屎戸、上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚の罪の類

・6月30日「夏越祓」は、食中毒の季節到来で、厄払い・

・延喜式に「六月晦大祓、十二月此准」とあり、6月が本来であるという。

・歴史

・古来より、渡来の神事としてあったが、養老年間に「宮中神事」として始まった。

・室町・応仁の乱のころ、全国と京都が荒廃して、神事は途絶えた。地方では、僅かに継続・

・明治になって、明治4年、太政官布告で「宮中祭祀」として復活。

・地方でも復活するところあり。

・蘇民将来

・「茅の輪」は、蘇民将来という逸話から生まれています。

・蘇民将来は、なんとなく日本の逸話ではないような、、

・それと、明治以降に「美化されて」美談に変質しているようで、、

邪馬台国辺りの歴史ロマンに興味のある方のみ、

・「群書類従」の「蘇民将来」を掲示しておきますので、

鶴見良行の「ナマコの目」とともにお読みください。

・「蘇民将来」は、朝鮮半島・新羅か、その源流の大陸系の逸話ではないかと思えます。

・群書類従

・・・「神社本縁記いわく。昔、北海に坐すの武塔神、南海の女に通いて、彼に出ますに、日暮れたり。彼の所に将来二人ありき。兄は蘇民将来という。甚だ貧窮。弟は巨旦将来という。富饒で屋舎一百ありき。ここに武塔神が宿る所を借りるに、惜しみて借さず。兄の蘇民将来は借したてまつる。すなわち、粟柄を以って席となし、粟飯を以って、饗たてまつる。武塔出まして後に、年を経て八柱の子を率い還り来て、我、まさに奉りの報答を為さんとす。曰く。汝に子孫ありや。蘇民答えていわく。己(おのれ)に子女、子と婦と侍ると申す。宣わく。茅を以って輪を為し、腰上に着けよ。詔に随いて着く。即ち、夜に、蘇民の女(むすめ)、子と婦と置きて、皆ことごとく殺し亡ぼしてき。時に詔わく、吾は速須佐能神なり。後世に疫気あらば、汝、蘇民将来の子孫と云いて茅の輪を以って腰に着く人あれば、まさに免れむとすと詔き。」・・・