「どん」が何を意味するのか?

「鈍」なのか?「呑」なのか?「丼」なのか?あるいは「首領(Don)なのか?はたまた!!

1:高麗川と寺院仏閣

「高麗神社」

写真:トーテンポール?

トーテムポールのような標柱。「将軍標」という朝鮮半島で使われる魔除けの境界標

一風変わっています。

高麗神社 由緒 --- ・「当社は、高句麗からの渡来人 高麗王若光を主祭神として祀る社です。他に、導きの神 猿田彦命、長寿にして長く朝廷に仕えた竹内宿祢が祀られています」

*高麗王若光 ;高麗(こま)の王(こき;古代朝鮮語)し若光(じゃっこう)---・

どうやら、主祭神は「朝鮮半島」からの「亡命者」の類であろうか。後先の時系列から言うと、新羅という外敵から攻められて、支援を求めて「大和朝廷」に来たのだが、最中に・・高句麗が新羅に攻め落とされて帰るところを失ったとの筋書き・・大和朝廷に派遣されたのが、高句麗の「王族」に関係するとかしないとか・・の人物が「若光」であり、真偽は別として、大和朝廷は「高句麗王族」として扱った、というところであろうか?

ここで、「高麗神社」にあまり関与がなさそうな「竹内宿祢」が祭神として祀られている。何故であろうか考えてみた。

竹内宿祢は、伝説上の人物・・何しろ330歳まで生きたというから驚き・・業績を見てみると、内政のかなり有能な官僚(能吏)の実績が記録に残る・・恐らくは、亡命した高句麗民族に、日本における「移住地」を宛がい、存続出来るようにしたのが彼であろうと想像するのだが・・・これが事実かどうかの記録はないが・・では、何故に「高麗神社」の祭神のの一つになっているのか」を考えると・竹内宿祢の関りを暗示しているように思われる。

高句麗王族に限らず、朝鮮の「王族」政権は、どうやら、絶えず脅かされて入れ替わっていたようで、敗者は、正式ルートに限らず、海流に乗って命からがら亡命した例は、かなり多かったのではないかと・・日本は、その亡命先で、古事記や日本書紀の記述には、累々の天皇家も、・・出自は大陸であろうかとの「傍証」が幾つもあり・・その伝手を頼りに「亡命してきた」と考えると「さもあるかな」と・・

..出世明神と呼ばれる:《 高麗神社 》

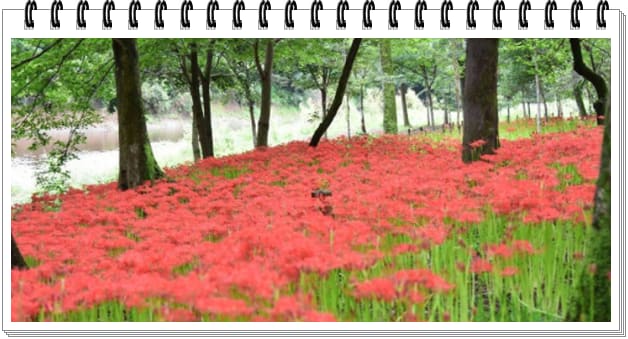

巾着田 曼殊沙華・群生・・

この異国情緒が残る風景に、何やら似つかわしい・・

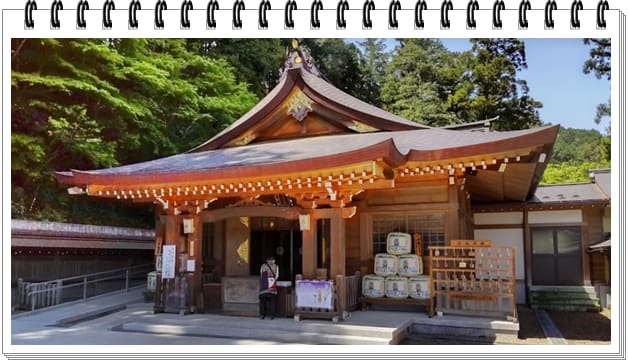

「竹寺」

深き山中に、不思議な寺はあった。

異国風情の漂う・・寺のような/寺でないような・・寺であった。そして、美しい。

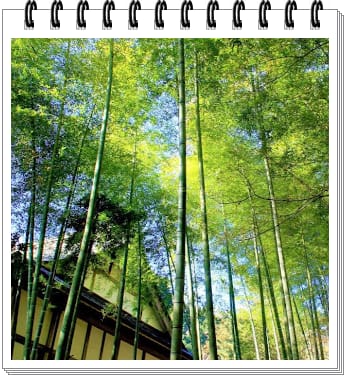

参道の竹林を抜けると、「牛頭天王」が登場する。この竹林が、俗称「竹寺」の由来・・のようだ。

・「医王山薬寿院 八王寺」--・正式名称

由来は・:歴史 ---・天安元年(857年)に円仁(慈覚大師)が東国巡礼の際、病人が多いのを憐み、この地に道場を造り、大護摩の秘法を修したのが開山とされる。

・この竹寺の「本来」は「薬草園」のようである。

・本尊は牛頭天王、本地仏は薬師如来としているが明治維新の神仏分離から免れ、神仏習合の寺となっている。

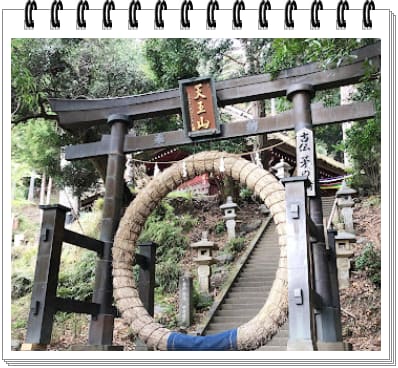

・牛頭天王・本坊・三十三番結願堂・本地堂(瑠璃殿)・弁天堂・稲荷社・水屋・奥の院・鳥居・石燈籠など・・.

この「神仏習合」というのがよくわからない。「大護摩の秘法」というのは、浅学の私でも、記憶の片隅に「密教」の法であることを教唆する。つまり仏教の前提・・仏教以前の宗教を意味する。「神仏習合」の、学校教育の「教科書」的意味は、神社と仏閣がまずあり、やがて「いいとこどり」をして共存関係になった・・」と理解していたのだが、ここの「竹寺」では、その時系列関係を拒否している様である。

牛頭天王のことを「スサノウ」と同一人物と比定する学者は多い

開山は、円仁(慈覚大師)---・第三代天台座主。生まれは上州佐野。(「佐野サービスエリア」隣の「みかも公園」の端の方)。この人は遣唐使・・行も帰りもかなり苦労しているようである。特に「帰り」は、いろいろの理由で、なかなか帰国できなくて、「新羅」の人脈に相当お世話になったようであり、新羅に駐留し、ここで「薬学」を中心に「密教」の知識を会得したようである。そして、「新羅人」が随伴して帰国し、その後「新羅人」は帰らずに、円仁の手足になったようである。

この寺には、「トーテンポール」のような「将軍標」があり、「新羅」の牛頭山の牛頭を冠にした「牛頭天王」があり、牛頭天王の子供の「八王子」を祀った御堂があり、その御堂は、東方楽園・浄土を表す「瑠璃殿」の名称であり・・つまり、「新羅」が多く残っている様である。

ここには「新羅」、そして近在に、対称である「高句麗」の「高麗神社」を配しているのも「妙」である。

茅の輪 --・登り口の鳥居に茅の輪が設けられている。木製の蘇民将来の護符を授与している。両者とも蘇民将来伝説に関係する厄除け ・

・・・「蘇民将来伝説」は、どうも日本の説話ではないような気がするのだが、・・これを否定する説を見かけない。

.

.

あえて・・・ かつて「秩父三十四札所」を巡ってみたが、また訪れたい寺は、それらの札所より、「竹寺」である。

「秩父三十四札所」には、なぜか「天台宗」派はない。