「どん」が何を意味するのか?

「鈍」なのか?「呑」なのか?「丼」なのか?あるいは「首領(Don)なのか?はたまた!!

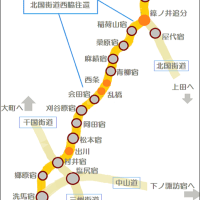

槻川:

1:槻川

--・ 武蔵嵐山

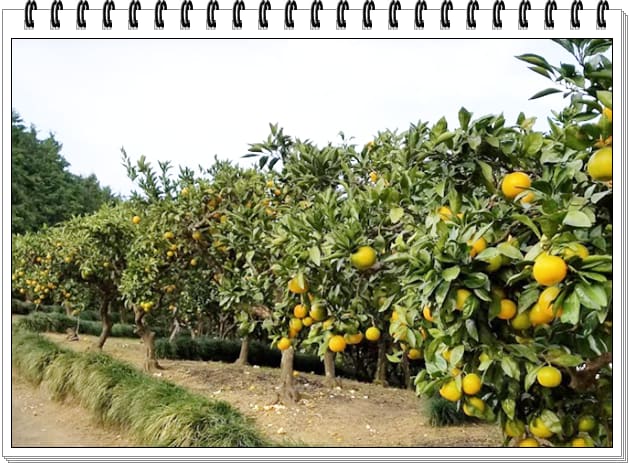

ミカンの北限・・大内沢・風布

「槻川」は堂平山・北川(=大野峠あたり)を源流として流下し、大内沢川と合流して、東秩父村(埼玉県内唯一の村)、小川町へと流れる。「大内沢川」の東側山麓はミカンの北限であり、山を越えた荒川側にも「風布」というミカンの畑が散在する。大内沢川と荒川の川霧は、どうも気温を上げるらしく、川べりの標高の低いところより標高を高くしたところの方が気温が高いらしい。その「メカニズム」の理屈は読んでみたがよくわからなった。「ミカン」の由来は、近くの寄居の「鉢形城」の小田原の後北条の北条氏邦によって、氏邦の出身の伊豆から運ばれたものらしい。この城は、武蔵と上野、下野、信濃の戦国の「橋頭保」であった。

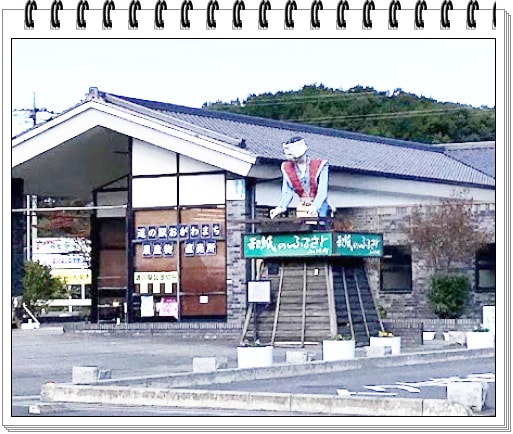

東秩父村:道の駅・和紙

小川町:道の駅・和紙

清流は、「和紙」の製造に必要らしい。川沿いに、中世より「和紙」の産業を育んできたようだ。東秩父にも小川にも、「和紙」をテーマにした「道の駅」がある。その南東の方向に見上げて「仙元山公園」があり」、かつて東洋一長いといわれた「滑り台」があった。記録は塗り替えられるのが常だから今でも一位かどうかはよく知らない。

仙元山の南を下ると下里という山麓に「小倉城」という山城跡があり、この周辺が「緑泥片岩」の産地になる。緑泥片岩は、「板碑」などに使われる石板のことで、「板碑」は、慈光寺の山門跡近くのあの「板碑(=イタヒと読む)」のことで、梵字で書かれるのが常である。他には、神川町の「金讃神社」の奥・御岳の「鏡岩」への登坂道の脇に、規則的に並ぶ「句碑」にこの石板が多いようである。

小倉城跡と板碑:緑泥片岩の産地

板碑の意味は、供養板(宝篋印塔や卒塔婆と同じ)

以後、槻川は山麓の土を洗い、緑泥片岩の岩を剥き出しにする。菅谷の館跡までの川の景観は、美しい渓谷美となり、東大の本多博士により、「京の嵐山に似たる」をもって「武蔵嵐山」と称せられる。

武蔵嵐山・・

菅谷の館跡辺り(鎌形)で、都幾川と合流・・