新郷若宮公園・新郷貝塚

首都高・安行ランプ付近・・

・*ランプは正式名ランプウェイ(rampway)の略・高架高速に一般道から合流する坂道のこと。

新郷貝塚は、縄文時代後期、この付近最大の貝塚である。ここいらの貝塚はほとんど発掘せず貝が散乱する小山を残して、自然のまま存在する。傾斜地部分は崩壊の恐れから一部発掘し縄文住居跡が数基見つかっているが、往古の姿をとどめおいた風景は、保存の方法として優れていると思う。ここに市は公園を付設した。

尚、この貝塚の内容は、淡水系のシジミなどがほとんどを占め、アサリやハマグリは少数という。縄文後期、海岸線は南下して遠く、付近は旧入間川が水路を作っていたと思われる。貝塚の所在は、台地(大宮台地・鳩ヶ谷支台)に属し、やがて弥生期になると、低地部分・鳩ヶ谷地区は陸地化して弥生人が移り住み、古墳時代までに、円墳を中心にした多くの古墳群が存在した。

(高校時代の覚え方;弥生は紀元を前後して+-4,古墳は後2、縄文は前20、単位は100年 ・・今思うと懐かしいが縄文20は怪しい)

ちなみに、新郷若宮公園・新郷貝塚の地籍は、川口市東貝塚という。

貝塚・案内板

貝塚

貝塚の貝殻が散らばって・

かなりの急斜面の蹴落とし。この前が海原だったのだろう・・

公園内小径

新郷貝塚碑

若宮の由来を覗いてみると、貝塚と公園のある場所に、かって”若宮山王神社”が存在したらしい。明治維新政府の政策・「郷村一社の政策」で、若宮山王神社は隣接の”峯の八幡”に合祀されて、”若宮”の地名だけを残すにいたった。峯八幡は付近で一番大きい神社で、村社ではなくこの地域の郷社になっている。創立は古く平安期で、新羅三郎源義光が東征の折、この地に陣を構えたことが発端で、戦勝祈願のため宮を創設したと言う伝承が残る。宮の別当寺は、神社に隣接する”新光寺”で、新光寺の名付けは”新羅三郎源義光”の冠と尾の文字・新と光を当てたという。‘新羅三郎’は新羅神社で元服した三男坊、八幡太郎義家の‘八幡太郎’は‘八幡宮で元服した長男のことと覚える。諸々から源氏は産鉄族、秦系の渡来人説があるが定かではない。

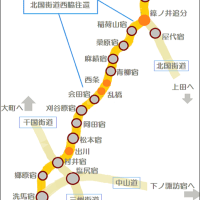

大宮台地&支台 地図 濃い緑の部分は縄文中期まで海で、台地に細く突き出た入江の台地に貝塚は存在する

大宮台地の古地図を眺めると、”入江”の台地に貝塚が存在する。

波穏やかな入江は、豊潤な川や海の食料を供給してくれたに違いない。また台地に生い茂る団栗も貴重な食料だったのだろう。

新郷若宮神社付近は、植木農家が多い。

さすが、植木屋の紅梅の枝振り!

サンシュウか?これも魅せる木立!

公園脇道・白梅、紅梅、寒椿・・・

一時間ぐらいの散策では足りないが、春を告げる木々が気持ちよい。