法長寺 札所七番

本堂はW4.4mxD18mを測り、秩父札所随一の大伽藍で、平賀源内の原図によるといわれている。

平賀源内とこの寺との関係は、調べてみたが分かりません。ですが、平賀源内と秩父?の関係は、かなり深そうです。江戸時代、源内は奥秩父の大滝で10年にわたり、鉱山の採掘事業を行いました。奥秩父に眠る金鉱の発見と採掘が目的だったようです。秩父?と書いたのは、戦国期には、大滝の鉱山の場所は武田の支配地で、武田の金山衆が採掘していたようですが、いつ頃に秩父の領内に加わったのか調べてなかったからです。そういえば、三峰神社の正面も、甲斐の甲府に向けてあります。

源内の鉱山開発は、まず目的の金の採掘は採算に合わず失敗し、副産物で石綿の発見をし、火事でも燃えない衣料を作りました。また、この地の経済発展にも熱心で、木材を、中津川や荒川で流す、という殖産の方法も考えたようです。源内は、大滝の辛島家の敷地内に自分設計の住居を建てて、約10年間鉱山の採掘活動をします。その鉱山あとは、採算の合うところのみ、日チツという会社に引き継がれて、現在も採掘の営業を続けています。・・・辛島家には、平賀源内の事跡の資料が残っているそうです。

中津川の源流の奥は分水嶺となって、神流川の上部の源流部分があり、神流川は流れを群馬県側に落としていきます。この神流川は、荒川上流や中津川より、たくさんの砂金の逸話が川沿いに残り、実際に、いまでも砂金の拾えるところと量はは多いようです。・・現代のロマンですが、これから夏休みの計画に、いわなややまめ釣りと砂金取りの川遊びの民宿を考えるのも楽しそうです。上野村の回し者ではないが、上野村に民宿はありそうです。

下に、砂金取りのブログを貼っておきます。

http://home.f01.itscom.net/yaeno/golddust.htm

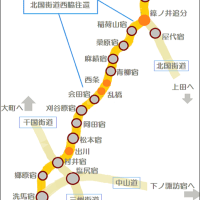

家康が江戸に入封してから、荒地だった江戸は人口が急増します。ともなって、衣食住の「住」のため、大量の木材が必要とされます。この木材は川西材(荒川以西の意味でしょうか)といって、ほとんどが埼玉の山岳地帯から供給されました。調べてみると、荒川は、山岳部分ではかなり急流で、少しだけ「いかだの組み直し」の箇所を散見できるが、主力の木材は、どうも外秩父、武蔵丘陵、比企丘陵の山林のようです。ただ、伊奈代官所、伊奈郡代の業績のなかで「樽木」に関する記述や山林業の記述を見つけることが出来ません。山林の管理政策は、大久保長安(土屋藤十郎)が適任ですが、早くに罷免断罪されていますし・・・そして、木材をいかだで流した川は、入間川、都幾川、越辺川で、川島あたりで荒川に合流し、深川に運ばれたのだろうと想像しています。

むかしの江戸の住民は、住と食の供給を埼玉に頼り、だから埼玉山岳地を「母なる地」と思い、秩父巡礼や三峰神社参詣が流行したのだろうと思っています。

牛は金持ちの象徴、で住民は牛を持つことに憧れて、牛にまつわる伝承を幾つか生んだ。

なにやら、足跡が・・・仏陀の足跡でしょうか、足裏に紋が・・・

なにやら、足跡が・・・仏陀の足跡でしょうか、足裏に紋が・・・

法長寺 場所;横瀬町大字横瀬1501番地