ハロウィンの今朝の奈良はシーズン最低、10.6℃迄冷え込みましたが、昨夜に

連れ合いにお願いして掛布団を冬支度用にすればぐっすりと。

午前中は薄雲でも柔らかな陽射しがあり、最高気温は22.2℃迄上がるも、昼過

ぎから雲が覆い、天候は下り坂のようだ。

予報では、明日昼から雨、連休初日の土曜日は台風21号崩れの低気圧が秋雨

前線を刺激して本降りの一日となるようです。

11時、18.4℃、61%

11時、18.4℃、61%今日は節約と未来の資産形成を考える 「世界勤倹デー」、 1924年イタリアの

ミラノで開催されていた国際貯蓄銀行協会加盟国の貯蓄会議最終日に、この日

を「世界勤倹デー」とすることが決まり、今年で100回目です。

聞き馴染みの少ない勤倹(きんけん)とは、勤勉で倹約を表す言葉で、仕事に

はげみ、無駄な出費を少なくすることです。

日本は国際貯蓄銀行協会に1952年に加盟しているが、聞き馴染みがない。

日本では10月17日を「貯蓄の日」とし、五穀豊穣の感謝祭である「神嘗祭

(かんなめさい)」に因んでいる。

話は、昨日朝、近鉄奈良駅前から小西さくら通りを南下し、角振新屋町側に

小さなな赤い鳥居が目に留まる。今までは通り過ぎて気が付かなかった。

この道は旧・中街道で江戸時代から昭和初期まで豪商が軒を並べていた通りと

の看板と共に、こんな看板があり、左「隼神社」、右「延命地蔵尊」と並ぶ。

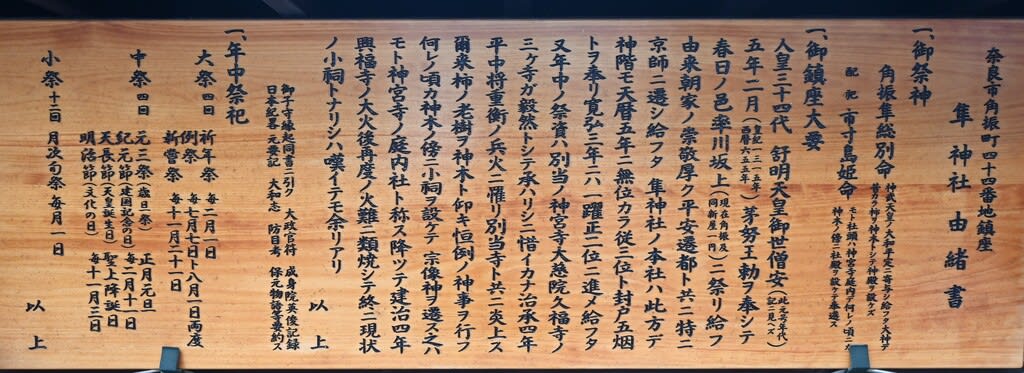

隼神社は地名から「角振明神」とも呼ばれ、

御祭神は「角振隼総別命」、配祀の宗像神社は「市杵島姫命」と。

由緒に舒明天皇の時代、西暦655年に茅努王の勅を奉じて春日の邑率川坂上に

大神を祭ったのが始まりとのこと。率川坂上が、現在の角振町・角振新屋町

一円の地域にあたる。

かつては神宮寺もある大きな神社だったとか。

1180年の平重衡による南都焼討ち祠が失われると御神木を祀るようになり、

1278年の興福寺の大火後の類焼などにより、神社は衰微し現在の小祠となる。

元は春日山に鎮座したともいわれ、平安京遷都の際、こちらから隼神社を遷座したと。

いつ頃からか御神木横に祀られた宗像神社は、もと神宮寺の庭内社とのこと

境内には御神木があり、柿の枯樹に注連縄を張って神木とし、傍に新しい

柿の木も植えられています。なお柳が神木であったことも。

角振隼総別命(つのふりはやぶさわけのみこと)は、神武天皇が大和平定の際、

寄与した大神で昔から柿をご神木として、社殿を設けなかったとされ、

江戸中期の『奈良坊目拙解』にも記載がある。

「角振神は、火酢芹命の御子なり、隼神は父なり、父子二座を祀る。少祠なく

「角振神は、火酢芹命の御子なり、隼神は父なり、父子二座を祀る。少祠なく

、柿の大木があり、神木と号す」と。

火須勢理命(ほすせりのみこと、兄は火照命、弟は火遠理命)および角振隼総

火須勢理命(ほすせりのみこと、兄は火照命、弟は火遠理命)および角振隼総

(つのふりはやぶさ)明神の父子で、火須勢理命と角振隼総命は九州の隼人族

の祖ともなるそうだ。

元は春日山に関わる祭神・椿本の神祠で「角振明神、角振隼明神、椿本神社」

とも呼ばれており、春日大社・摂社「椿本神社」にも関連性があるようで

「勇猛果敢な大宮の脊属神に坐し、天魔退散・攘災の神様」 とされている。

さて横には延命地蔵尊で東側に御堂があり、

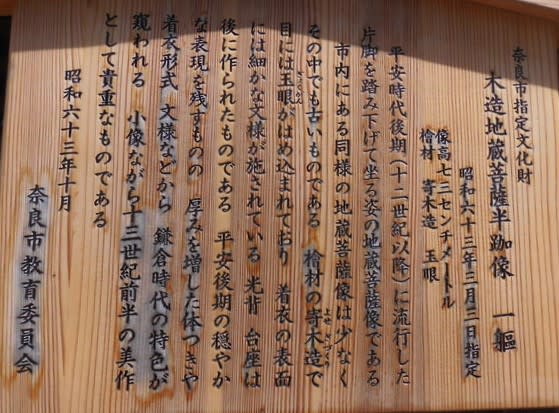

12畳ほどの畳敷き内陣内に祀られる「木造地蔵菩薩半跏像 」

奈良市指定文化財、高さ73㎝、桧材、寄木造、玉眼

13世紀前半の作で、左足を下げて坐る地蔵菩薩像様、着衣に細かな文様が施さ

れ、平安時代後期の穏やかな表現を残すも、厚味を増した肉どり、襟にそって

割首する技法、着衣の形式、整然とした文様などからは鎌倉時代前期の特色を

うかがうことができる。

奈良県HPより

奈良県HPより

丁度お掃除をされていた方がおられ、参拝できませんかと伺ったが・・・

断られました。

機会を見つけて伺いたいと思いました。