記事を書いている私すら、記事を読み返す度に文字の小ささに閉口する有様なので、今回は試行的にフォントサイズを大きくしてみました。

これまでの机上調査及び現地調査から、信濃川発電所材料運搬線は河岸段丘を克服するために各所で大規模な切り取りを行ってきたことが推測されるとしてきた。

そして、その痕跡が今日ほぼ消滅しているのは、工事によって発生した残土によって埋められたとも推測される。

信濃川発電所材料運搬線については、大正期に来迎寺~(魚沼鉄道経由)~山本(小千谷発電所付近)~千手~宮中が開通し、試運転も行われていたという。

しかし、実際にこの軽便が使用されたのは、再三述べている通り、市之沢~千手~十日町(~宮中)の区間であり、市之沢より山本方は放棄されている。

これにはいくつか理由があり、

・関東大震災による工事の中断と豪雪による設備の崩壊(10年近く放置されていた。地質も余り良くなかったとも。)

・雪崩の頻発とそれに伴う設備の損傷による設備保守の困難と輸送安定性確保の困難

・大正期の計画は小千谷発電所での一段発電であったが、千手発電所との二段発電に計画変更され、先に着工された千手発電所のための材料運搬線が十日町線・飯山鐵道(飯山線)と繋がった

・小千谷付近の工事に取り掛かったのは戦後であり、その頃には自動車輸送が有利になった

などが挙げられる。

何度目になるかわからないが、信濃川発電所工事誌にある記述を紹介しよう。

材料運搬線

(1)軽 便 線 (軌間0.762m)

軽便線は爾来1,2期工事材料運搬用として、既に千手まで5.806kmは敷設してあり、千手~小千谷間は大正11年、貝野~小千谷間、1段発電計画当時施工した路盤を補修して、小千谷まで軽便線を通す予定であったが市の沢より吉平間は路盤の荒廃甚だしく、相当の経費と日数を要し、又復旧しても、雪崩等による損傷は、保守に非常な困難を予想されるので、計画を変更して軽便線は十日町~市の沢間迄とした。

しかし、実際の工事では活躍することなく終わった区間であっても、確かに小千谷から上流に向けて軽便が敷設されたことは間違いないようなのである。

おおよそは戦後の空中写真などを見てもそれらしい線が残っているのが分かる。

私も USA-R1907-○○ などの一連の空中写真から、大正期の軽便の位置を把握しようと試みている。

※MCB637X-C1-6より

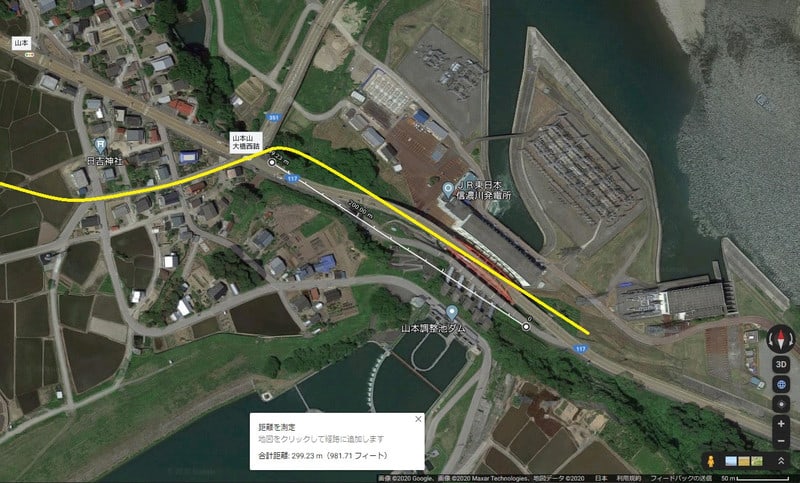

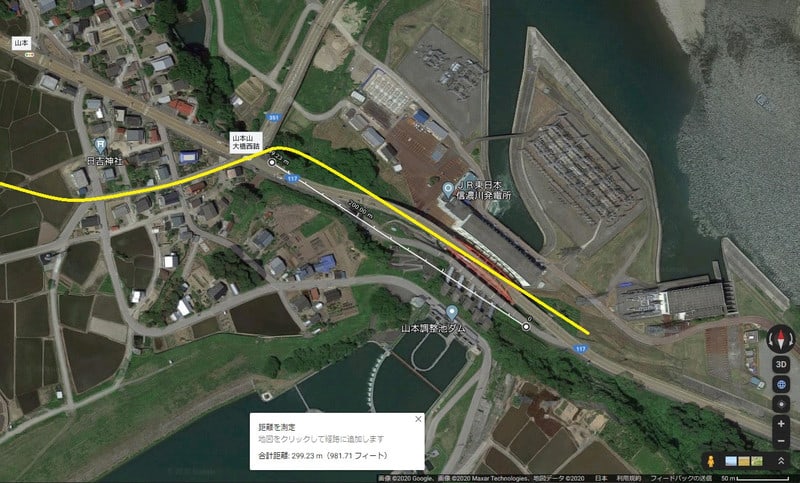

例によっていつものポンチ絵だ。

黄色い線が大正期の軽便と思われる線であると推測した線であるが、いまいち自分でも自信がない。

というのも、どう考えても軽便が発電所のちょっと下流(画像で言えばちょっと上)で河岸段丘を河原へと降りているように見えるからである。

後に小千谷発電所が鉄管を据えるような高低差のある河岸段丘を下ろすスロープは相当な切り取りが必要だということは容易に想像できるのだが、

大正期にそれほどの土木工事を行って軽便を通したのかとイマイチ信用できないでいたのが事実である。

しかし、これまでの現地調査及び机上調査から、そういう土木工事をやってこの河岸段丘も克服していたのだろうと言えそうになってきたから、

ようやく紹介する気になったという次第である。

関係する図を紹介していこう。

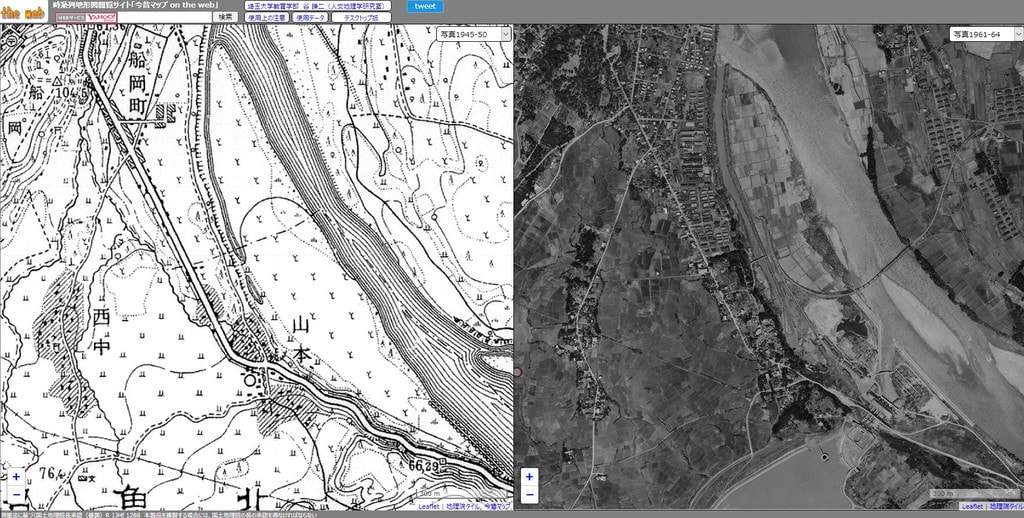

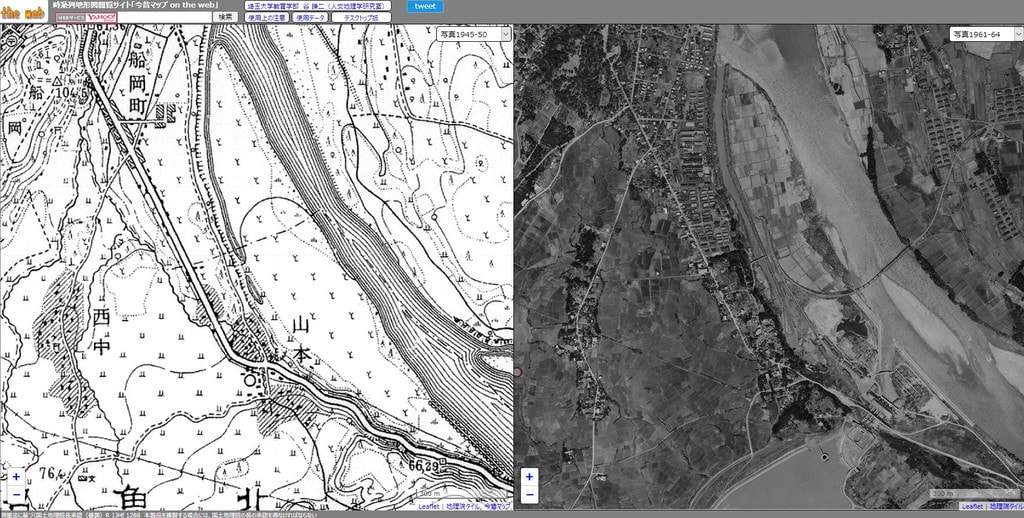

※「今昔マップ on the web」より作成 右が1931年の地形図 軌道なんか書かれちゃいない 左がおそらくMCB637X-C1-○くらいの年代の空中写真?

※USA-R1907-45より

上の今昔マップは当時の地形図の紹介と、小千谷発電所の位置を紹介したいために掲載させてもらった。

地形図に軽便がまったく描かれていないのが引っ掛かるのだが、何か言える知識が私にはない。

USA-R1907-45 にはポンチ絵と並べさせてもらったが、青丸で示したあたりにはっきりと切り取りが見て取れる。

かなり抉っているのが分かる。

しかし、ざっとここの地形から勾配を計算すると、甘めに見ても30‰より急な勾配になりそうである。

直接は河原に降りないで地形に沿って盛土をしていたとしても高低差は10m以上、そして切り取り部分の長さは長めに見ても300m程度に見えるからだ。

なので、私は空中写真的にもここで河岸段丘を降りて、そのまま河岸段丘の地形に沿って軽便が通っていたとするポンチ絵を描いていながら、

どこか確証というか、こうだろうという自信が持てなかったのである。

しかし、これまた信濃川発電所工事誌に載っていたある記述がそれを一変させた。

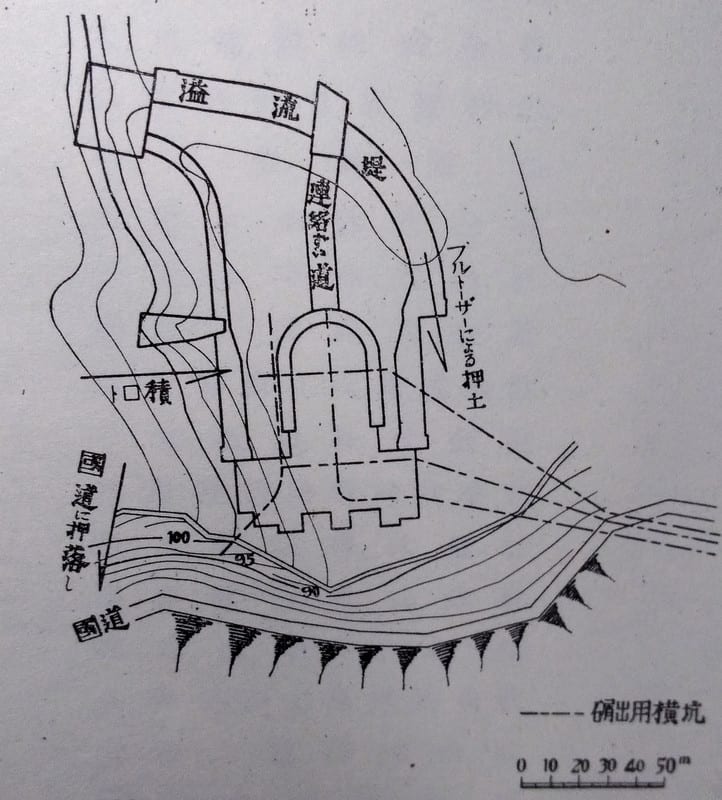

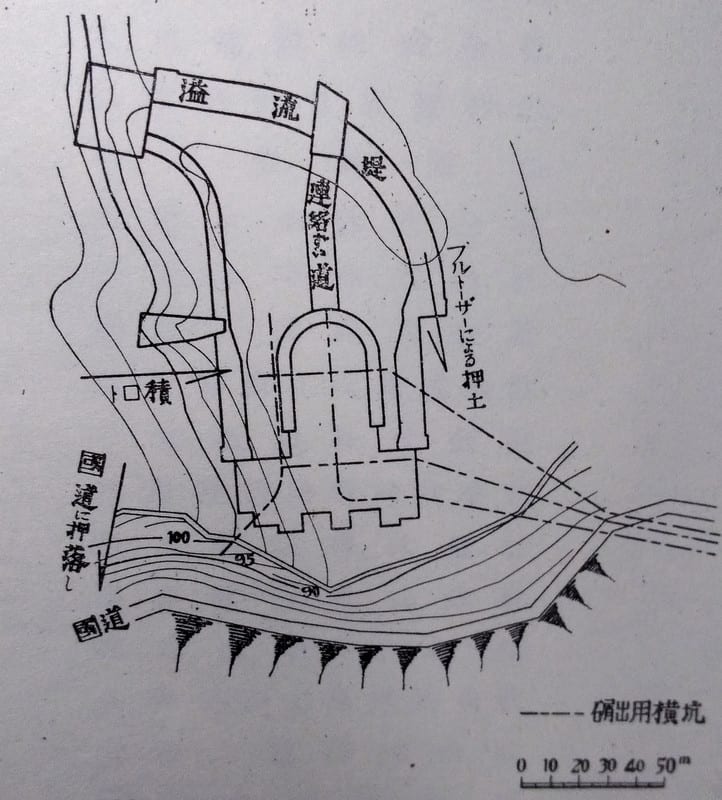

それは小千谷発電所の水槽(鉄管の手前)の土木工事についての記述の中にあった。

水槽の掘さくはすり鉢の底のような所から土を運び出さなければならないので、これが施工法としては先ず、ブルドーザー又はショベルにより掘さくし、そのずりをブルドーザーで竪坑に落し込みトロリーに受け横坑を使用して運び出した。

(中略)

25年度にはコンクリート工事の進捗により大部分の横坑が使用出来なくなり、残った一部も4月29日の崩壊以後には使えなくなって右岸擁壁部からブルドーザーで国道に押落し、ショベルでダンプトラックに積込み国道十日町寄り100mの川側崖下、および300m小千谷寄りの旧材料運搬線用切取部分に捨てた。

ここで工事の残土の処理の話で、突然、旧材料運搬線の切り取り部分が記述として出てくるのである。

そして、どこを起点に300m小千谷寄りなのかも分からないが、おおよその距離感を示すと。

これくらいである。

おおよそ、一致する。

国道に押落とした位置から300m小千谷寄りの旧材料運搬線の切り取り部分として合致するのは、ほぼ間違いなく大正期の材料運搬線の切り取り部分であろう。

以上のことから、

・大正期に敷設された材料運搬線はここでも河岸段丘を切り取りで克服していた。

・またその痕跡は工事進捗に伴う残土で埋め戻されて、現在に至る。

と言えそうだ。

空中写真見れば分かるでしょ?という話かもしれないが、国鉄が工事誌として残した資料にそういう記述を見つけられたことは、大きな収穫であると思い、ここに紹介した。

これまでの机上調査及び現地調査から、信濃川発電所材料運搬線は河岸段丘を克服するために各所で大規模な切り取りを行ってきたことが推測されるとしてきた。

そして、その痕跡が今日ほぼ消滅しているのは、工事によって発生した残土によって埋められたとも推測される。

信濃川発電所材料運搬線については、大正期に来迎寺~(魚沼鉄道経由)~山本(小千谷発電所付近)~千手~宮中が開通し、試運転も行われていたという。

しかし、実際にこの軽便が使用されたのは、再三述べている通り、市之沢~千手~十日町(~宮中)の区間であり、市之沢より山本方は放棄されている。

これにはいくつか理由があり、

・関東大震災による工事の中断と豪雪による設備の崩壊(10年近く放置されていた。地質も余り良くなかったとも。)

・雪崩の頻発とそれに伴う設備の損傷による設備保守の困難と輸送安定性確保の困難

・大正期の計画は小千谷発電所での一段発電であったが、千手発電所との二段発電に計画変更され、先に着工された千手発電所のための材料運搬線が十日町線・飯山鐵道(飯山線)と繋がった

・小千谷付近の工事に取り掛かったのは戦後であり、その頃には自動車輸送が有利になった

などが挙げられる。

何度目になるかわからないが、信濃川発電所工事誌にある記述を紹介しよう。

材料運搬線

(1)軽 便 線 (軌間0.762m)

軽便線は爾来1,2期工事材料運搬用として、既に千手まで5.806kmは敷設してあり、千手~小千谷間は大正11年、貝野~小千谷間、1段発電計画当時施工した路盤を補修して、小千谷まで軽便線を通す予定であったが市の沢より吉平間は路盤の荒廃甚だしく、相当の経費と日数を要し、又復旧しても、雪崩等による損傷は、保守に非常な困難を予想されるので、計画を変更して軽便線は十日町~市の沢間迄とした。

しかし、実際の工事では活躍することなく終わった区間であっても、確かに小千谷から上流に向けて軽便が敷設されたことは間違いないようなのである。

おおよそは戦後の空中写真などを見てもそれらしい線が残っているのが分かる。

私も USA-R1907-○○ などの一連の空中写真から、大正期の軽便の位置を把握しようと試みている。

※MCB637X-C1-6より

例によっていつものポンチ絵だ。

黄色い線が大正期の軽便と思われる線であると推測した線であるが、いまいち自分でも自信がない。

というのも、どう考えても軽便が発電所のちょっと下流(画像で言えばちょっと上)で河岸段丘を河原へと降りているように見えるからである。

後に小千谷発電所が鉄管を据えるような高低差のある河岸段丘を下ろすスロープは相当な切り取りが必要だということは容易に想像できるのだが、

大正期にそれほどの土木工事を行って軽便を通したのかとイマイチ信用できないでいたのが事実である。

しかし、これまでの現地調査及び机上調査から、そういう土木工事をやってこの河岸段丘も克服していたのだろうと言えそうになってきたから、

ようやく紹介する気になったという次第である。

関係する図を紹介していこう。

※「今昔マップ on the web」より作成 右が1931年の地形図 軌道なんか書かれちゃいない 左がおそらくMCB637X-C1-○くらいの年代の空中写真?

※USA-R1907-45より

上の今昔マップは当時の地形図の紹介と、小千谷発電所の位置を紹介したいために掲載させてもらった。

地形図に軽便がまったく描かれていないのが引っ掛かるのだが、何か言える知識が私にはない。

USA-R1907-45 にはポンチ絵と並べさせてもらったが、青丸で示したあたりにはっきりと切り取りが見て取れる。

かなり抉っているのが分かる。

しかし、ざっとここの地形から勾配を計算すると、甘めに見ても30‰より急な勾配になりそうである。

直接は河原に降りないで地形に沿って盛土をしていたとしても高低差は10m以上、そして切り取り部分の長さは長めに見ても300m程度に見えるからだ。

なので、私は空中写真的にもここで河岸段丘を降りて、そのまま河岸段丘の地形に沿って軽便が通っていたとするポンチ絵を描いていながら、

どこか確証というか、こうだろうという自信が持てなかったのである。

しかし、これまた信濃川発電所工事誌に載っていたある記述がそれを一変させた。

それは小千谷発電所の水槽(鉄管の手前)の土木工事についての記述の中にあった。

水槽の掘さくはすり鉢の底のような所から土を運び出さなければならないので、これが施工法としては先ず、ブルドーザー又はショベルにより掘さくし、そのずりをブルドーザーで竪坑に落し込みトロリーに受け横坑を使用して運び出した。

(中略)

25年度にはコンクリート工事の進捗により大部分の横坑が使用出来なくなり、残った一部も4月29日の崩壊以後には使えなくなって右岸擁壁部からブルドーザーで国道に押落し、ショベルでダンプトラックに積込み国道十日町寄り100mの川側崖下、および300m小千谷寄りの旧材料運搬線用切取部分に捨てた。

ここで工事の残土の処理の話で、突然、旧材料運搬線の切り取り部分が記述として出てくるのである。

そして、どこを起点に300m小千谷寄りなのかも分からないが、おおよその距離感を示すと。

これくらいである。

おおよそ、一致する。

国道に押落とした位置から300m小千谷寄りの旧材料運搬線の切り取り部分として合致するのは、ほぼ間違いなく大正期の材料運搬線の切り取り部分であろう。

以上のことから、

・大正期に敷設された材料運搬線はここでも河岸段丘を切り取りで克服していた。

・またその痕跡は工事進捗に伴う残土で埋め戻されて、現在に至る。

と言えそうだ。

空中写真見れば分かるでしょ?という話かもしれないが、国鉄が工事誌として残した資料にそういう記述を見つけられたことは、大きな収穫であると思い、ここに紹介した。