昨日のなごみの湖は放流直後・水温20℃未満・濁りありという格好の条件だが、タフコンディションとなった。それについて考える。

タフコンデイション、つまり思ったほど釣れなかった理由と、釣れたメソッドが分かったので記しておく。

釣れなかった理由

釣れた理由

ではFall Turn Overから説明する。

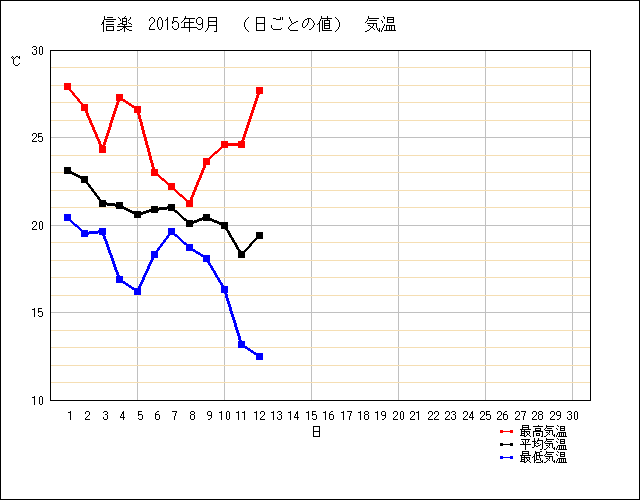

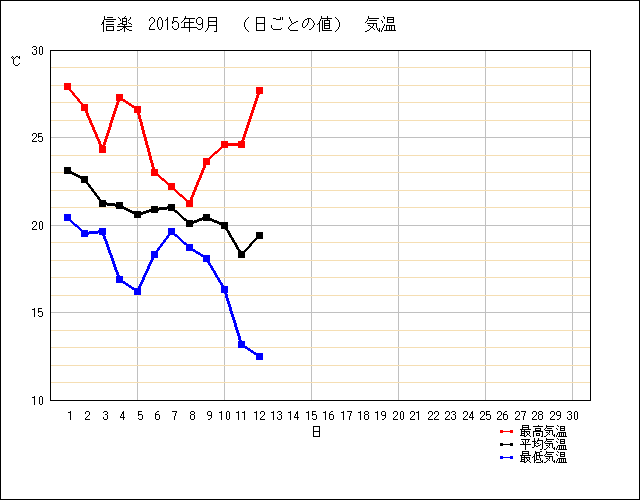

気象庁のアメダスのデータ(信楽)をグラフでダウンロードしたものを見ると2015年は9月に入って9/4頃と9/10頃からの急激な最低気温(青)の低下がみられる。で、なごみの湖の気温が低下した時のログを引用すると次のようになる。

まず、最低気温に注目する。

なごみの湖でちょっと良くない時期は「快晴」による影響が記載されているが、急激な気温低下の影響は記載されていない。最低気温の低下に伴って表層温度も低下する。それについて対流圏内と温度躍層をもとに定性的に説明するとこうなる。

タフコンデイション、つまり思ったほど釣れなかった理由と、釣れたメソッドが分かったので記しておく。

釣れなかった理由

一つはFall Turn Overで、もう一つは日差し。

釣れた理由

リアクションバイト

ではFall Turn Overから説明する。

気象庁のアメダスのデータ(信楽)をグラフでダウンロードしたものを見ると2015年は9月に入って9/4頃と9/10頃からの急激な最低気温(青)の低下がみられる。で、なごみの湖の気温が低下した時のログを引用すると次のようになる。

本日の新着情報

本日の新着情報

開場時の外気温は、16℃でした。

お知らせ

おはようございます。

おはようございます。

釣りには、ローライトが良いのですが、本日は、久し振りに青空を眺める事が出来ました。

両エリアとも御来場がありましたが、どちらもスローな展開となっていました。

画像は、三重Kさん。久し振りに御来場頂きました!

(15/09/04 16:39)両エリアとも御来場がありましたが、どちらもスローな展開となっていました。

画像は、三重Kさん。久し振りに御来場頂きました!

本日の新着情報

開場時の外気温は、16℃でした。

本湖は、滋賀Mさんがスプーンでヒットされていましたが厳しい状況でした。

画像は、ライトエリア、放流直後です。

放流魚は、即、口を使わず、タイムラグが生じていました。

(15/09/05 16:56)画像は、ライトエリア、放流直後です。

放流魚は、即、口を使わず、タイムラグが生じていました。

お知らせ

両エリアとも午前8時30分計測で現在、水温が18℃と夏日の水温から比べると5℃近く下がりました。そこでシルバーウィークを前に明日、午後からと来週の2回、御来場の皆様方に楽しんで頂けます様、本湖に大量放流を行う予定です。スタッフ一同、皆様方の御来場をお待ち申しております!

(15/09/10 17:13)おはようございます。

8時30分現在の外気温:17℃ 天候:快晴

なごみの湖:2.0m:18.0℃

ライトエリア第1:17.0℃ 第2:17.0℃

今朝、開場時の外気温は、13℃でした。

※青空一面の良いお天気となっています。

(15/09/12 08:58)なごみの湖:2.0m:18.0℃

ライトエリア第1:17.0℃ 第2:17.0℃

今朝、開場時の外気温は、13℃でした。

※青空一面の良いお天気となっています。

昨日の放流魚は、殆ど口を使わずでしたが、一晩過ぎ少しずつ水に馴染み出したのかスプーンの巻きに反応していました。フライがスローな展開で、透明度も増し水が落ち着けば徐々にバイト数も増える事でしょう!画像は、滋賀Mさん

本湖の画像は、全てスプーンでのヒットシーンです!

(15/09/12 17:47)本湖の画像は、全てスプーンでのヒットシーンです!

おはようございます。

8時30分現在の外気温:20℃ 天候:曇り

なごみの湖:2.0m:17.0℃

ライトエリア第1:16.0℃ 第2:16.0℃

(15/09/13 09:02)なごみの湖:2.0m:17.0℃

ライトエリア第1:16.0℃ 第2:16.0℃

放流魚は、比較的浅いレンジでヒットしていました。

(15/09/13 16:42)まず、最低気温に注目する。

なごみの湖でちょっと良くない時期は「快晴」による影響が記載されているが、急激な気温低下の影響は記載されていない。最低気温の低下に伴って表層温度も低下する。それについて対流圏内と温度躍層をもとに定性的に説明するとこうなる。

最低気温もしくは最低地表温度で生成された表層水は冷やされて岸沿いに深みへ沈む。ここで湖沼は最深部が最も低温で、表層が最も高温になるように縦の温度分布を持つ(温度勾配ともいう)。先の温度が低下した表層水は同じ温度の層まで沈む。するとその温度層より上の水温の水が押し上げられ(大抵湖沼の真ん中)る。これが対流である。この対流圏より下の層は表層水が混じらない。そのため温度、水質、溶存酸素濃度が不連続となる躍層となる。

今回のなごみの湖は浅い湖沼が陥るパターンを示していた。その根拠は次の通り。

まず、腐敗臭は低酸素下で落ち葉や諸々を分解している湖底、ヘドロの匂い。泡が消えにくい時は水質が低下している。ちょっと前に雨が降ったので表層は水質が良い方になるはずが、そうではない。ハッチではない小さな泡。これは発酵系の何かと思われるが、湖底からのお土産と考えることが妥当だろう。そしてロケットジャンプのニジマスは酸素不足で苦しいはずだ。

以上から、秋のターンオーバーは夏の終わりから始まることがわかった。

理想的なのは前日の雨が夜中まで残り、雲が明け方まで残ること。これは前日の表層温があまり上がらないので対流圏が太くならない。放射冷却による明け方の気温低下がない。よってターンオーバーになりにくい。

次に日差し。

快晴になると魚は沈む。ここで棚が形成されてしまうようだ。

あまりにも日差しが良すぎた。若干の濁りでごまかされるが、シルエットははっきりしていたかもしれない。それでもリアクションバイトは期待できた。

で、本題。

今回Bottom Scan/Line Method、Long Line Nymph-ing Methodのゼロ速度釣法が無反応。小型pupaもだめ。結局、中速ストリーマーにのみ反応。というわけで、目前の何かに反射的に喰わえるだけのようだ。

また、深さも重要。

というわけで、秋はBL/BS、LL以外も用意しておくと心強い。

こんな両極端な魚がヒットするところも面白い。

厳密に述べると接触域で熱交換や分子移動が生じるが、その寄与は小さい

真夏のトラウトは温度躍層に棲むとよく述べられる。これについて補足しよう。トラウトは冷水生の魚で、ニジマスは25℃以上で細胞破壊を起こす。対流圏の最低温度が25℃になるとトラウトは生存が困難になる。そこで温度躍層の下にある酸素の少ない冷たい水に体を浸け、酸素を吸入するために温度躍層の上の対流圏に瞬間突入という手段を取る。または流れ込みなど、温度躍層が水流で破壊され、酸素が豊富な場所に身を委ねる。

一方、夏の終わり、秋の初めなど表層が冷やされて、対流圏の最下部温度(温度躍層)を「急に」下回ると、今まで酸素に触れられなかった温度躍層の下(対流圏の下)に潜り込む。同時に酸素不足だった水を湖沼の中央から湧きあげる。これがFall Turn Overだ。「水がひっくり返る」という言い方も妥当だ。表層が4℃になると最も比重が大きくなるため最深部の湖底に到達するため、湖底の低酸素濃度の水(無酸素という方が妥当かも)をかき混ぜる。浅い湖沼や、湧水があると最深部の水温が10℃以上であってもおかしくない。今回のなごみの湖は浅い湖沼が陥るパターンを示していた。その根拠は次の通り。

・ 腐敗臭がどことなく漂う

・ 泡が消えにくい

・ ハッチではない小さな泡が生じる

・ ライズよりもロケットジャンプが目立つ

・ 泡が消えにくい

・ ハッチではない小さな泡が生じる

・ ライズよりもロケットジャンプが目立つ

まず、腐敗臭は低酸素下で落ち葉や諸々を分解している湖底、ヘドロの匂い。泡が消えにくい時は水質が低下している。ちょっと前に雨が降ったので表層は水質が良い方になるはずが、そうではない。ハッチではない小さな泡。これは発酵系の何かと思われるが、湖底からのお土産と考えることが妥当だろう。そしてロケットジャンプのニジマスは酸素不足で苦しいはずだ。

以上から、秋のターンオーバーは夏の終わりから始まることがわかった。

理想的なのは前日の雨が夜中まで残り、雲が明け方まで残ること。これは前日の表層温があまり上がらないので対流圏が太くならない。放射冷却による明け方の気温低下がない。よってターンオーバーになりにくい。

次に日差し。

快晴になると魚は沈む。ここで棚が形成されてしまうようだ。

あまりにも日差しが良すぎた。若干の濁りでごまかされるが、シルエットははっきりしていたかもしれない。それでもリアクションバイトは期待できた。

で、本題。

今回Bottom Scan/Line Method、Long Line Nymph-ing Methodのゼロ速度釣法が無反応。小型pupaもだめ。結局、中速ストリーマーにのみ反応。というわけで、目前の何かに反射的に喰わえるだけのようだ。

また、深さも重要。

というわけで、秋はBL/BS、LL以外も用意しておくと心強い。

こんな両極端な魚がヒットするところも面白い。