私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

高円寺氷川神社

素戔嗚尊は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から帰還し、筑紫の日向の橘の小戸の 阿波岐原で禊を行った際、鼻をすすいだ時に誕生したとされている。姉は天照大御神である。

誕生後、父である伊邪那岐命から「海」を治めるように命じられたが、母である伊邪那美命 (いざなみのみこと)のいる根の国に行きたいと断ったところ、伊邪那岐命の怒りを買って追放されてしまう。そこで根の国へ向かう前に姉の天照大御神に別れの挨拶をしようと高天原に上るが、天照大御神は弟が攻めてきたと思い、武装して応対した。素戔嗚尊は疑いを解くために、誓約(うけひ)を行い、自らの潔白を証明した。その後は、高天原に居られることをいいことに次々と粗暴を働き、天照大御神は恐れて天の岩屋に隠れてしまった。そのため、高天原から追放されてしまった。

その後、素戔嗚尊は出雲の国へ降り立った。その地を荒らしていた巨大な怪物、八岐大蛇(やまたのおろち)への生贄にされそうになっていた美しい少女の櫛名田比売命(くしなだひめ)と出会う。素戔嗚尊は知恵を振り絞り戦略を講じ、八岐大蛇を退治する。そして八岐大蛇の尾から出てきた草薙剣(くさなぎのつるぎ)を天照大御神に献上し、それが古代天皇の権威となる三種の神器の一つとなる。(現在は愛知県名古屋市の熱田神宮の御神体となっている)その後、素戔嗚尊は櫛名田比売命を妻として、出雲の須賀の地へ移り、そこに留まった。

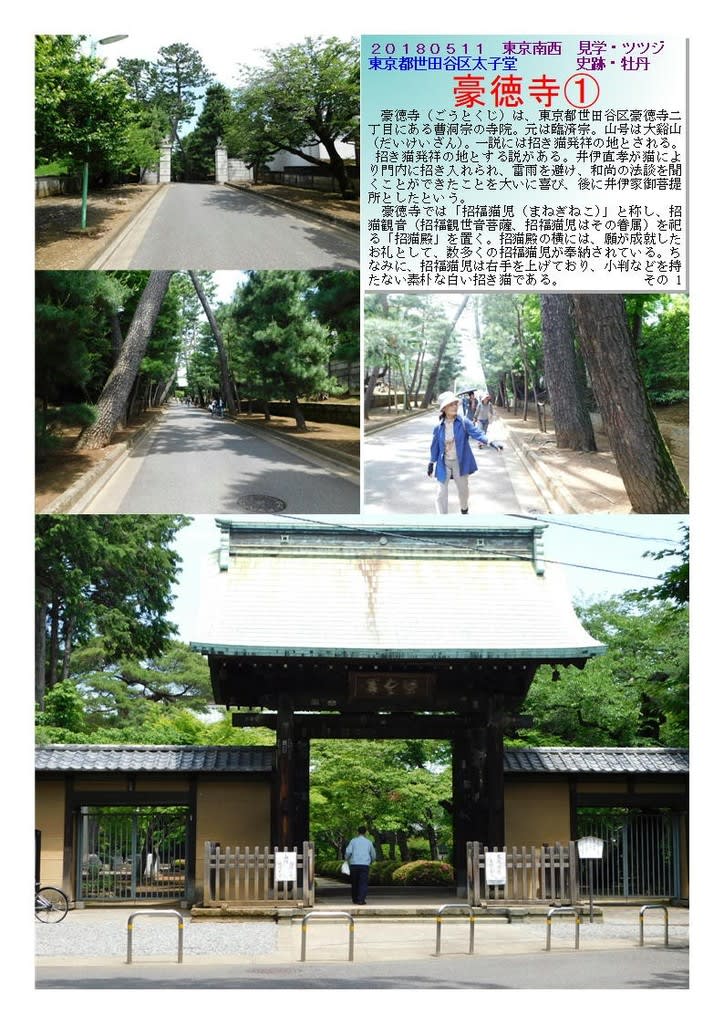

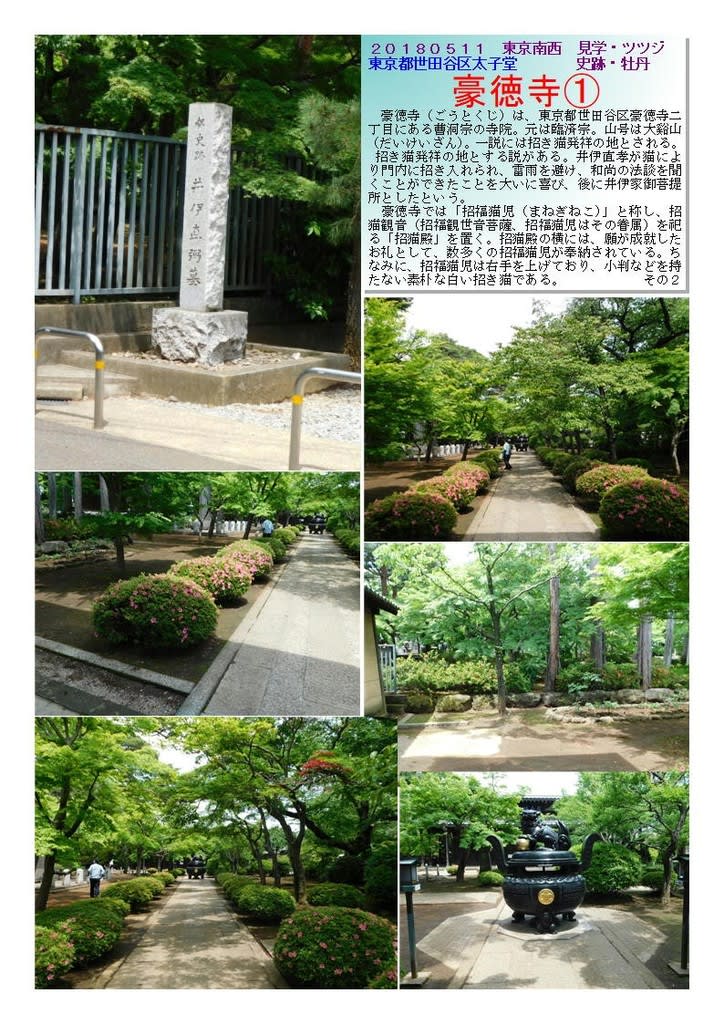

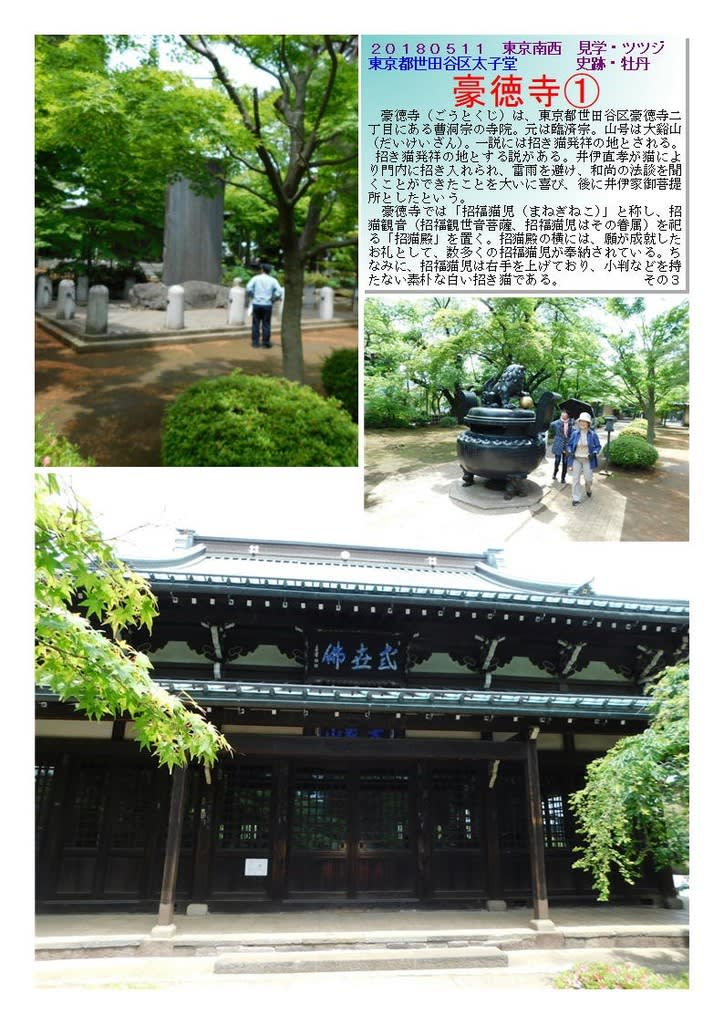

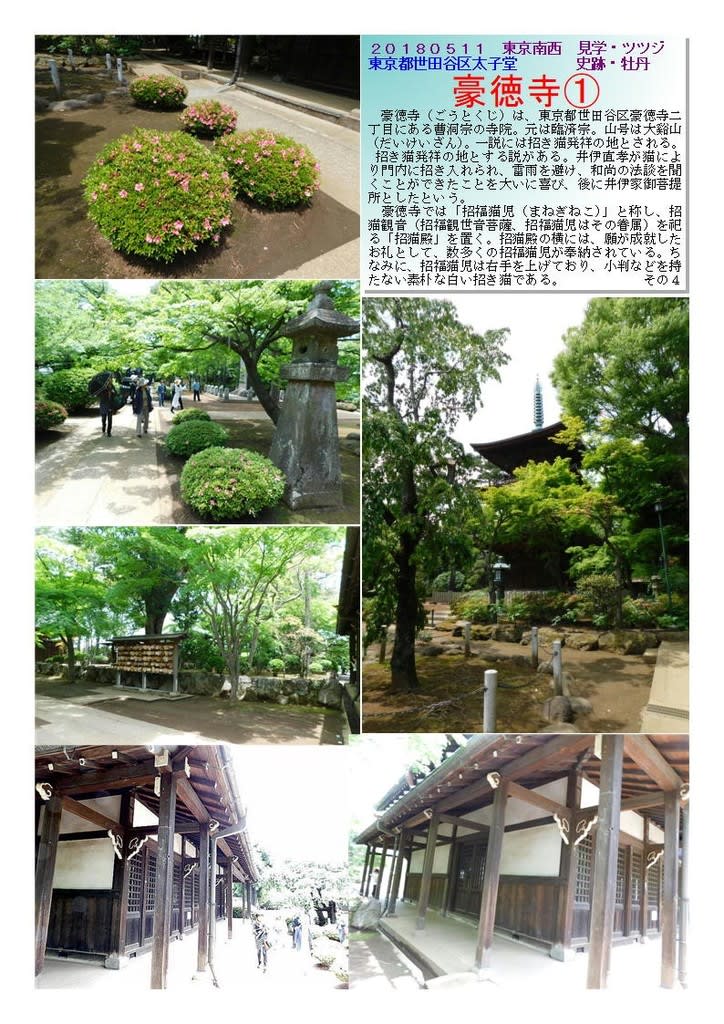

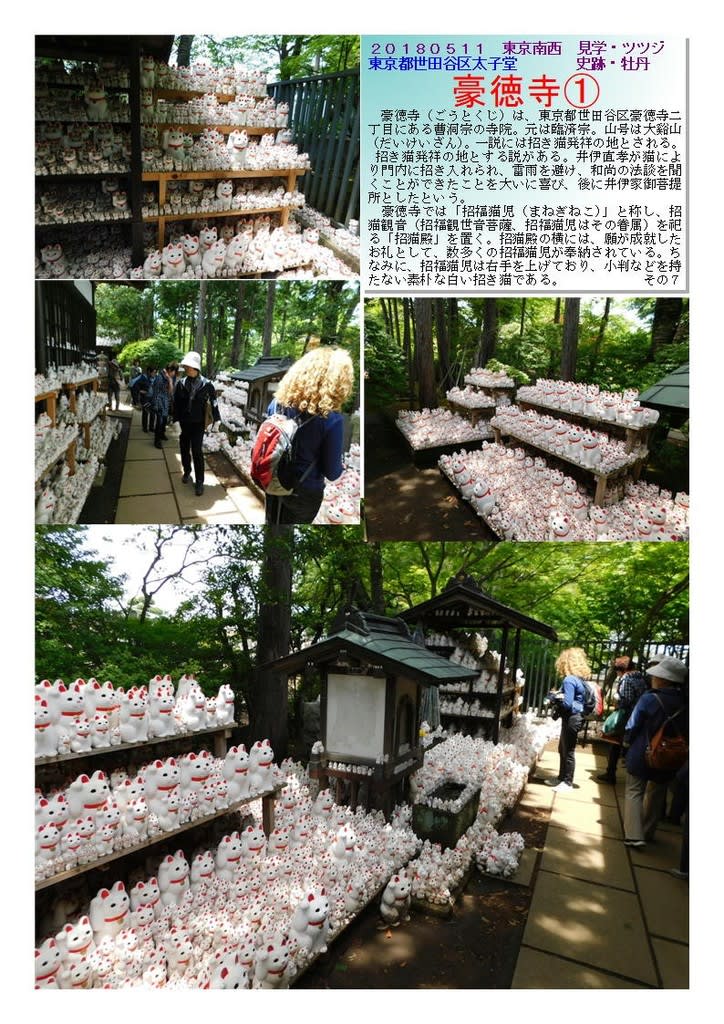

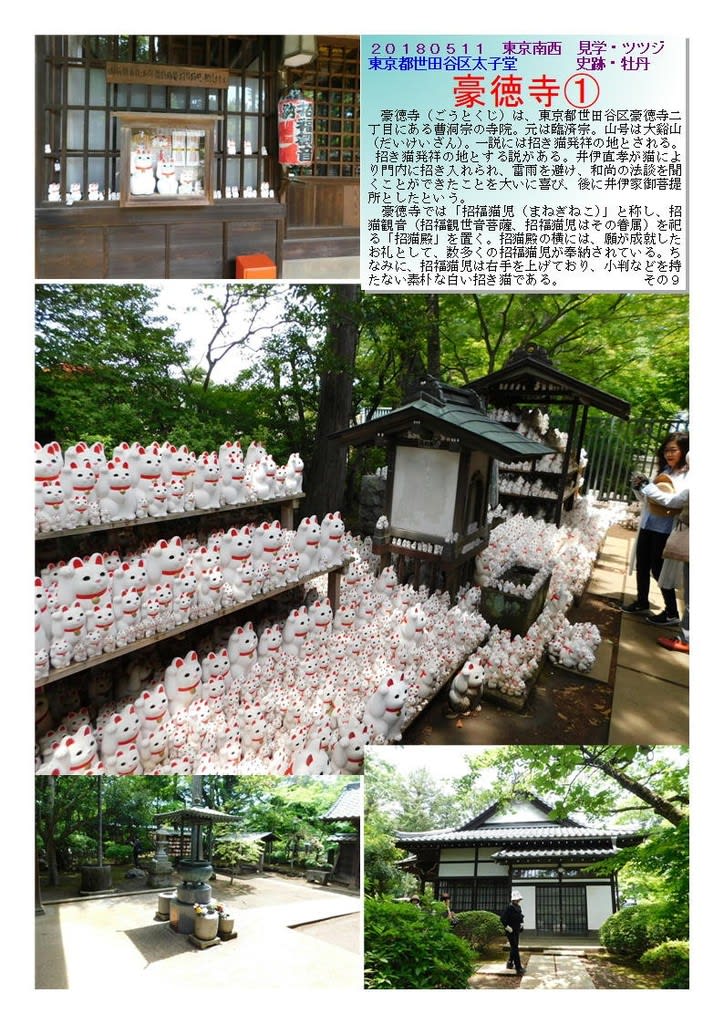

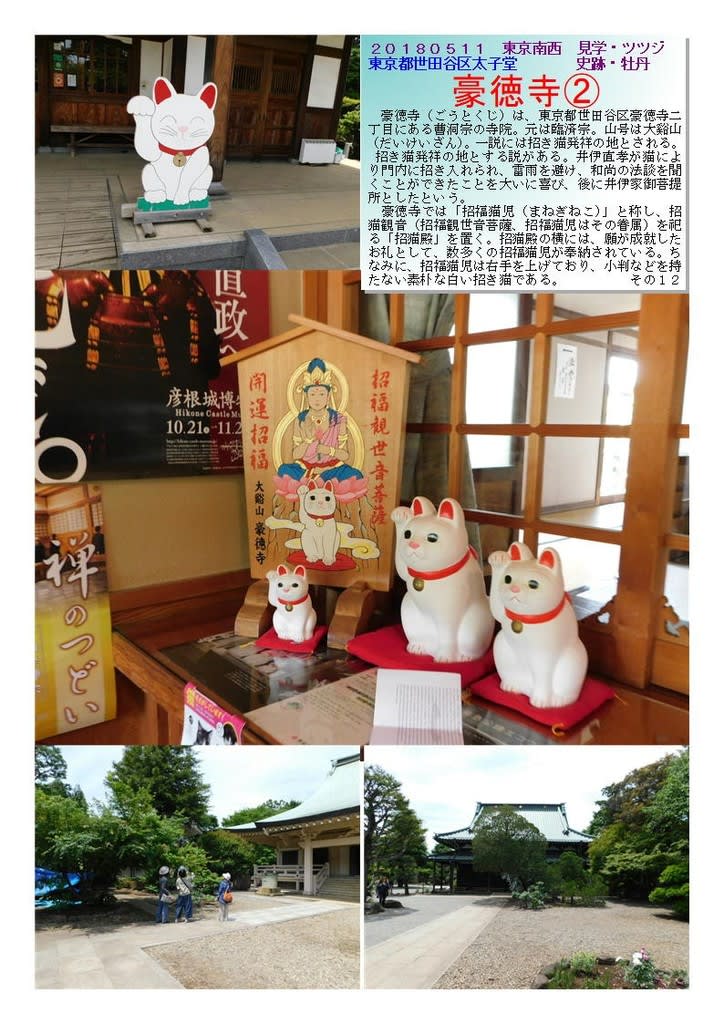

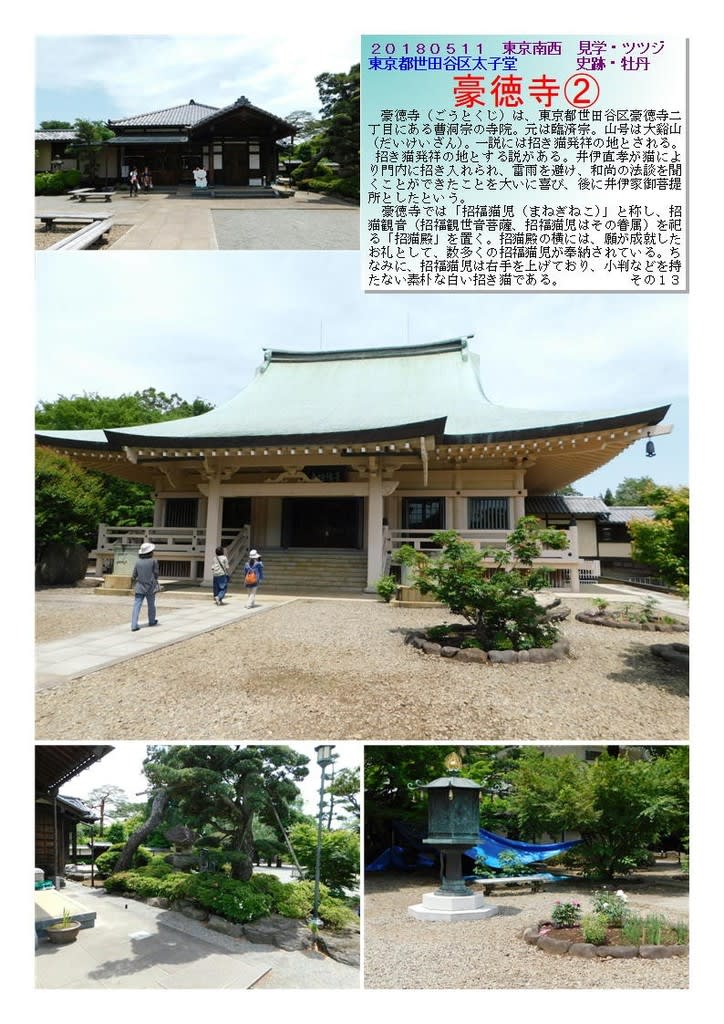

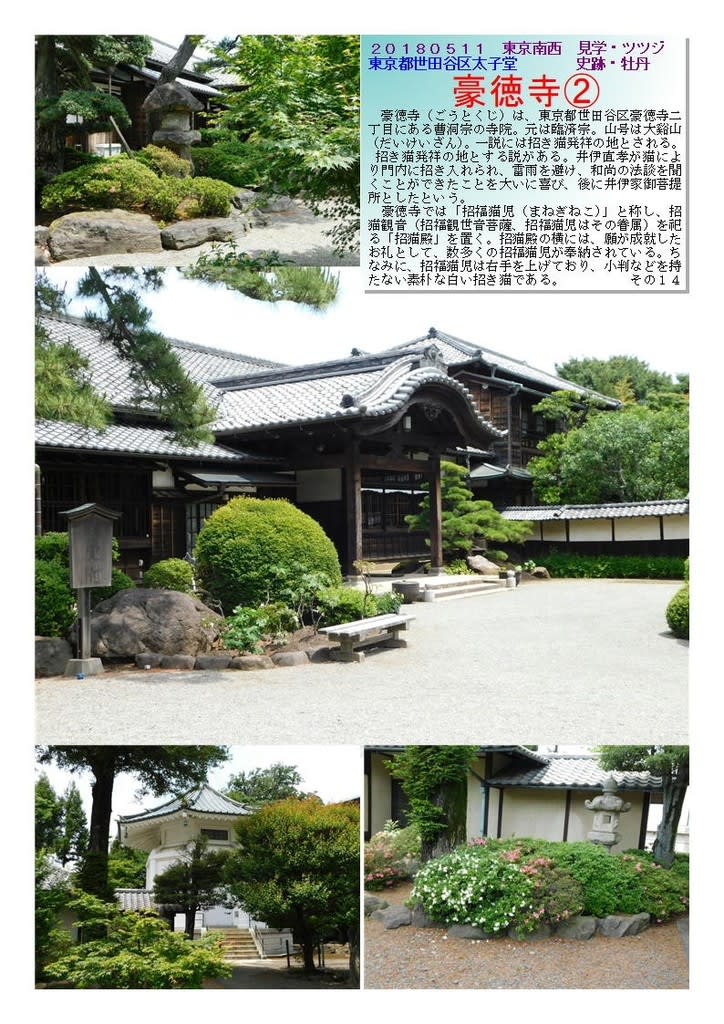

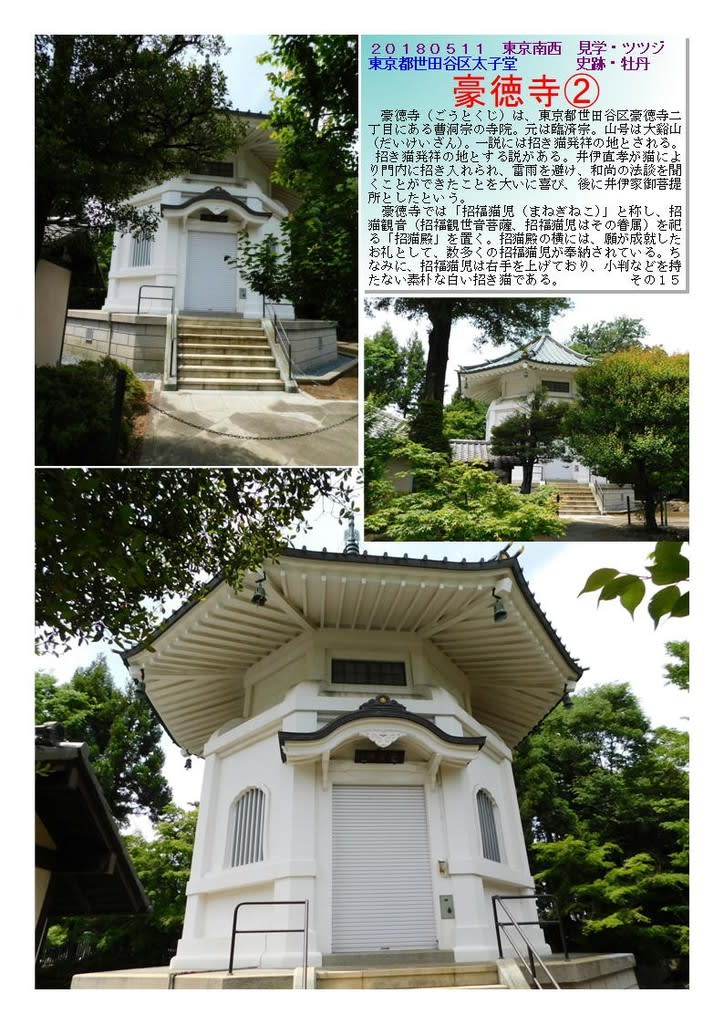

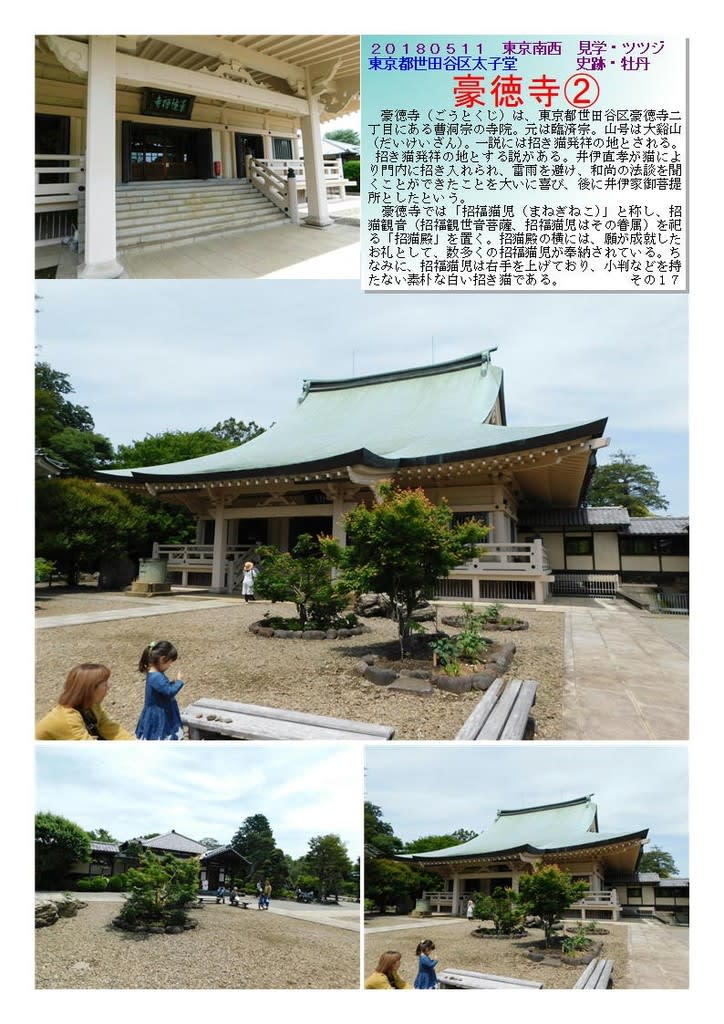

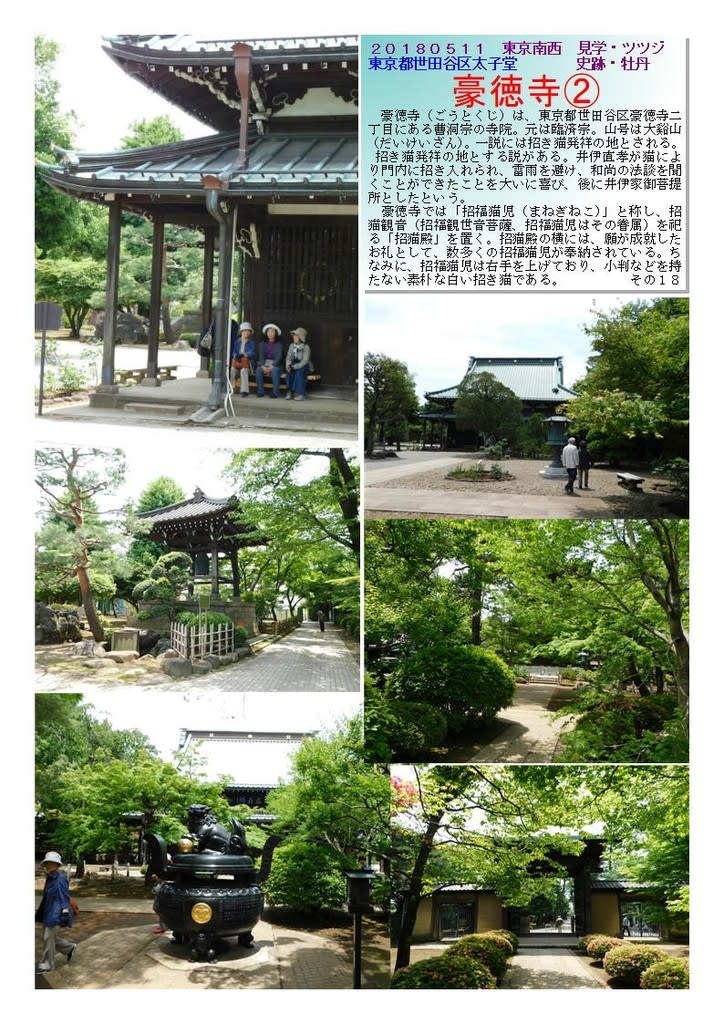

施設案内東京-303 豪徳寺

施設案内東京-302 国立天文台

施設案内東京-301 三軒茶屋界隈

「施設案内東京 251~300」

施設案内東京-300 思い出横町

「施設案内東京 201~250」

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」

施設案内東京-50 丸石ビルディング

案内東京-250 大勝庵 玉電と郷土の歴史館

「施設案内東京 151~200」

施設案内東京-200 龍子記念館

「施設案内東京 101~150」

施設案内東京-150 深川七福神

「東京施設案内 51~100」

施設案内東京-100 明治大学発祥の地

「東京施設案内 0~50」