春は「肝」に影響を与えやすい季節です。

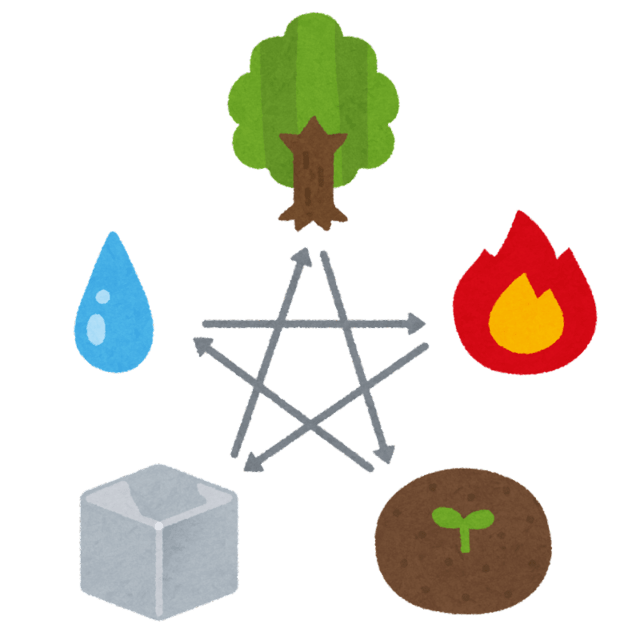

東洋医学では「肝」は、

※「気」「血」の流れをコントロールする。

※「血」を蓄え、全身の「血」の量を調整する。

という働きをすると考えられています。

春は、「肝の気」が高ぶりやすくなります。

この時期に怒りすぎる。強い風に当たる。などするとさらに「肝」を傷つけてしまいます。

のぼせる。イライラする。目が充血する、目が見えにくくなる。涙が多くなる。

爪がもろくなる。声が大きくなる。強い口調でよくしゃべる。足や手がつる。

口が苦い。脇が重い、痛い。

これらは「肝」が病んでいるサインです。

これらのサインに気づいたら、春の養生法『ゆったりのびのび』を思い出して、

一日のうちに少しでも緩める時間を見つけてください。

(詳しくは 漢方コラム 漢方小噺~春の過ごし方~をご覧ください)

「肝」を元気にする食材は、酸っぱい味の物。にら。鶏肉などです。

木の芽の酢味噌和え。鶏肉とニラの炒め物、鶏肉入りの酸辣湯もよさそうですね。

不調が強くてつらい方は、

「肝の熱」を鎮める。「気」をめぐらす。「血」を補う。

など。おひとりおひとりの状態に合わせた漢方薬がお勧めです。

最近、なんだか調子が悪い。

「どこも悪くないですよ。」「様子を見ましょう。」と言われたけれど…

そんなモヤモヤ解消に漢方を試してみませんか?

あなたの体質に合った漢方薬をご紹介します。

何日分からでもお試しいただけます。相談は無料。お気軽にご相談ください。

詳しくはホームページから ⇒ https://hiroekanpo.co.jp/