朝日テレビ「人生の楽園」で放映された佐賀県三養基郡基山町「菜花野」をご紹介します。

この番組私は見ていませんが、故郷の人が登場したというのでちょっとした話題になって

いました。

よくよく調べてみるとここの主は高校時代のクラスメイトK子さんのようです。

今回たずねてみてそのことが確認できました。

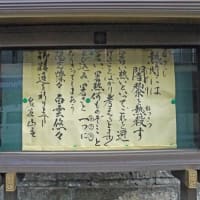

ただし唐突に行っても留守だったのですが、ここは主が留守のときに自由気ままに

行って時間をすごせるところです。

見晴らしのよい小高い山を開墾して、丸太小屋をたて木のテーブルといす、みかんや

お菓子やお茶が用意されて誰でもいつでも勝手に寄ってくつろぐ場所となっています。

ご主人と二人ですべて手作りであるそうです。

好きなものを好きなように配置してありバランスもセンスも良い感じでした。

庭には季節の花や果物が実り、外庭にもいすとテーブルが配置され、何時間でも

すごせそうな安らぐ雰囲気、

一言で「自由」。

留守中であるという掲示板、来た人への心配りがあり、記帳ノートが置いてありました。

姉妹サイト「カメラぐらし」でも更新中![]()

写真サイトPIXTAにUPしております。

姉妹サイト「さくら・千鳥ケ淵」もご覧下さい。 人気blogランキング参加中

人気blogランキング参加中

テレビで偶然見たとき、Kさんの生き方に感動しました。

アウトレットがあるのも驚きです。

変貌していく故郷に嬉しいような寂しいような複雑な思いです。

便利の裏には、古き良き時代のものが失われていきそう・・・。

おかあさんの法事で帰郷されて、良い旅になりましたね。楽しませていただきました。

住む人のセンスの良さがしっかりと伺えるスペースです。

小物にもこだわりぬいてセレクトされた様子がつたわってきますよね。

ああ、いいなあ。

あこがれます、このスペース。

出入り自由のオープンスペース。

いいアイデア。まねしたいアイデアです。

ああ。わが庭にもいつかきっとこんな場所をつくりたい。

この辺は山あり川あり(水がものすごくきれい)で、こんな環境を作ろうと思えばいくらでも作れるけどここまで作ろうというエネルギー、高校時代のK子さんはとってもそんな風に見えない控え目な感じでした。

秘めたエネルギーだったんですね。

yokoさんとの夢の計画にはぜひ予定に入れましょうね。

山の上に登っていくと野天風呂があります。

アンティークの冷蔵庫なんか置いてあり、なかなかの趣味だと思います。

全体にびしーっとしていない自然なところがまたいいです。

私は田んぼが見える2枚目の写真が一番好きです。

seikoさんがここ見られたらすぐに行動開始されそうであぶないな?

やはりこれも、計画性を持たせます。

裏庭改造10年計画が今年5年目に突入。

ここから、小屋改造計画を併せましょう。

五年後を目標にして、少しずつ。

ちなみに、ここをぞひツレに見てもらいたい。

同じ目線で目標化しないと実現不可ですからね。

ピザ釜。垂涎物です。

その前に、k子さんに電話して訪問したことを告げなくては、記帳ノートには書いてきたんですけどね。

近くにあればほんとにずっと行ってそう。

留守中にもお邪魔できるところがいいです。

seikoさん、お手伝いするから、ぜひ作ってね。応援しますよ。

陶芸家なのかなあと思ってしまいました。

せいこさんちもどこか似ていますね。

ぼんちゃんとおなじく、応援します。

がんばって計画を着々と実行してね。

目指しているんだわね。

丸太小屋はちょうど7、8人で連句会ができそうなくらいだった。

seikoさんち、あーでもないこーでもないと応援して下さい。

焚物はちゃんと辞書にありました。さくらさん。たきもんとなまらないでください。いなかもんはこれだけんいかん。(笑)

いま、ここまできている。

ナオ

猫の仔のミャアと鳴きたる縁の下 大人を真似てシガレット菓子

だまし絵の階段影が駆けてゆく 遠き潮(うしお)の匂ひかすかに にじむ血をなめて証とする一夜

とろりとろりと溶ける煮凝り

つぎです。冬、恋または恋離れ。

つみあげたたきもんに雪がふりかかるような景色を575でよんでみてくださいませんか。健闘をいのります。

曾祖父は常にまきをどっさり割って積み、女どもが困らないよう準備を怠らなかった。

男は外で女は家庭での役割がはっきり分けられてお互いの世界をまったく理解しなくなって

険悪な家庭が生まれたのは戦後のことだと思う。

その昔の夫婦はおおむね生活密着型でこういう形で役割分担を黙ってしていたと思う。

外回りを掃くのは決まって男だったし。

さくらさん、うちの父、きっちり回復して、まず何をしたかといえば、外回りをきれいに掃いてました。それは男の仕事だったんですね。

ところで、末子が地区私鉄やをよんでいたのを拝借してぬすみよみしてたら、今の学生はことばを知らない。たとえば、後家とは何かを知らない。ごけとよむ。だけど、ごけもみぼうじんもともに差別的な意味合いをしょってるから、いまの言葉で言えば夫をなくした妻でしょうか。みたいなかんじで書かれていて、わかりやすく新鮮でした。ちゃんと相手の視線のところまでおりてくださって話しておられる文章です。マスコミ人として常に第一線で風圧に耐えてこられた人のラストメッセージ、まなぶことは多い。なんとなく左の人として遠くからみてるだけの人でしたが、印象がかわってくる。ほかに堀井貴文をよんでいた。徹底抗戦とかいうの。文庫。こどものよむものは常に時代のアンテナです。