今日は紙芝居の講習会がありました

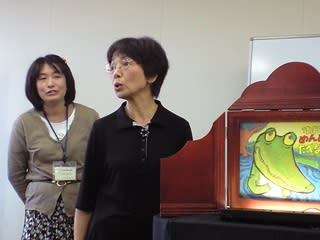

講師は、紙芝居研究家で劇団『みやしろ』代表の吉松美代子先生です。

全国の講習会やワークショップでひっぱりだこの先生。

わたしたちだけのためにいらしていただくなんて、勿体ないので、

事前に森お話部会や、市内小学校で読み聞かせをされているお母さんがたにも声をかけ、

みんなで勉強させていただくことにしました。

さて、講習会は午前10時から……のはずだったのですが、

到着された先生が、紙芝居の舞台セットをとりだして、設営をはじめられるやいなや……

お手製舞台セットのあまりの素晴らしさに、みんなワッと群がって勝手に見学会開始。

しかも見ているだけでなく、触ったり、開けたり閉じたり、遠慮なさすぎです。

しまいには写真を撮りだす輩まで……

それはおまえだろうって?

だってだって、すごいんですよう

このお手製舞台セットの設営手順はですね、

まず、カメラ用の三脚の上にお手製天板を固定するのですが、

三脚はプロ仕様というか、相当な重量を支えられそうな、がっしりとした作りなのです。

そして、お手製の天板は黒く塗った三枚の木の板を、観音開きになるよう蝶番で留めた、折りたたみ式。

広げると、上面にはあちこちマジックテープが貼ってあり、下面には、三脚の接合部に固定できるよう、ナットのような金具がはめこまれています。

天板をセットしたら、こんどは、上面のマジックテープの上に、布でのりまきのように巻いた細い角材を置き、しっかり留めます。

さらにこの角材に、紙芝居舞台の底をかぶせるようにはめこみますと、

舞台ががっちり固定できるわけです。

↓舞台、合体完了

うーむ、細部まで考えつくされている……

工夫はそれだけじゃありませんよ。

舞台の裏には、これまたお手製の折りたたみ式譜面台(のような台)を立てて、マジックテープで横向きに固定。

この台に、読み終わった紙芝居のページを順に置いていきます。

そうすると、舞台の背後ではなく、舞台セットの真横に立って台本を読むことができるので、演じながら客席の反応を確かめられるんですよ。

どうです、驚きでしょう!

さらに、紙芝居の舞台を固定したら、こんどは天板の前面に黒い布をまわしかけます。

布の角を折って安全ピンで留め、舞台の扉で上から押さえます。これで布がずりさがることもなく、おまけに舞台が倒れる心配も、舞台の扉が動いてしまう不安もありません。

しかも舞台前面には、フットライトまで設置。

市販の蛍光灯なのですが、なんと、目立たないようにカバーを黒く塗ってあるんですよ。

きっと世界にひとつきりの完璧な舞台セット。

あこがれます……

舞台セットの設営時点で、すでに感動してしまいましたが、

いよいよ本番、講演会の始まりです。

まず先生が『おかあさん まだかな』を実演してくださいました。

演じ方が素晴らしいとか、そんなことを感じる余裕もなく、お話にグイグイひきこまれてしまいます。

子リスのコリの寂しさや不安がひしひしと伝わってきて、

もう、コリが可愛くて、かわいそうで、

思わず抱きしめて頬ずりしたくなってしまいました

その後、さきほどの実演で駆使したテクニック、

たとえば効果的な間のとりかたや抜き方、絵に合わせた演じ方、紙芝居を見てくれる相手への接し方などについて、

ていねいに解説していただきました。

読むテンポはとても重要で、ト書きの文章もきちんと緩急をつけると、物語が生き生きしてくるとか、

声のトーンをガラリと変えなくても、登場人物ごとに喋るテンポを変えるだけで、ちゃんと別のキャラクターだとわかるとか、

木の天辺にいるコリに、木の下から呼びかけるうさぎのお姉さんのセリフは、

それらしくきこえるように、顔を上向けにして、息洩れ声で言葉をのばしながら呼びかけるとか、

コリが木の幹をサッと駆け下りてくるところはページをサッと抜き、

誰が出てくるのかな……と観客がひきつけられるような場面は、ゆっくり抜くとか、

たった今拝見したばかりの紙芝居を使って、具体的に教えてくださるので、テクニックの効果が実感でき、

みんな「ほほー!」「おおー!」「なるほどー!」と感嘆しまくりでした。

ほかにも、良い紙芝居の選び方や、選ぶときの心得も教えていただきました。

みんなが知ってる、あの有名な紙芝居の誕生秘話なんかも教えていただいて、ものすごく興味深かったです。

そしてそして、こんどは部会のメンバー4名がそれぞれ別の紙芝居を演じ、ひとりずつ、先生に指導をしていただきました。

『ごきげんのわるいコックさん』

『あんもちみっつ』

『ワニがメンドリをたべないわけ』

『くわずにょうぼう』

の4作です。

演じ手の経験値は、それぞれ違います。

何年も紙芝居を演じてきて、マイ紙芝居を持っているメンバーもいれば、初めて人前で紙芝居を演じるというメンバーも。

先生は、ひとりひとりのレベルに合わせて、ていねいに細かく指導をしてくださいました。

ちなみに、わたくしブログ係も『あんもちみっつ』に挑戦。

ト書きのテンポがゆっくりすぎて、全体的に間のびしてしまい、お話にメリハリがなくなっていたことが分かりました。

テンポよく緩急をつけて読むのって、とても難しそうですが、ただやみくもに練習を繰り返していたときと違って、課題があると、がんばりがいがありますね!

絵やストーリーに合わせた抜き方も教えていただいたので、練習して、自分のものにしたいです。

他の人が先生に教えていただくのを見ているのも、それはそれは勉強になりましたよ。

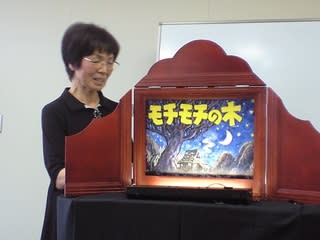

さて、指導が終わり、最後に先生に『モチモチの木』を演じていただきました。

モチモチの木という物語は、滝平二郎さんの切り絵のイメージがあまりにも強すぎて、

別の方の絵の世界を受け入れられるか、正直なところ心配だったのですが……

紙芝居が始まったとたんにそんなことはすっかり忘れ、

諸橋精光さんのあたたかみのある美しい絵と、吉松先生の一流の技から生まれる、

なんというか、まさにモチモチの木の世界にひきこまれてしまいました。

もうね、すごかったです。衝撃的なまでにすばらしかったです。

舞台の枠ごしに別世界を見てるんじゃなくて、

自分が別世界に飲みこまれて、豆太と爺さまが目の前にいるとしか思えないような臨場感。

爺さまが倒れた後、夜道を走る豆太といっしょに泣きそうになってしまいました。

こんなの、初めてです。

紙芝居は、名人の手にかかると、人をこれほど感動させるものなのですね。

まさに日本の伝統芸能

感動のうちに講習会は終わり、その後先生を囲んでのお弁当タイムも楽しかったです

質問がたくさん出て、先生のお帰りの時間が過ぎてしまい、司会のYさんが気をもんでいたのですが、

先生はこころよくみんなの質問に答えて下さったうえに

「もっとないの? なんでもきいて下さいね」とおっしゃって、

本当にもう質問がないことがわかってから、初めて席をお立ちになったのです。

吉松先生、本当に本当にありがとうございました。

また、講習会のためにご尽力くださったみなさま、遠くからいらして下さったみなさま、心から感謝です

参加者ひとりひとりにとって、とても実りある講習会となりました。

講師は、紙芝居研究家で劇団『みやしろ』代表の吉松美代子先生です。

全国の講習会やワークショップでひっぱりだこの先生。

わたしたちだけのためにいらしていただくなんて、勿体ないので、

事前に森お話部会や、市内小学校で読み聞かせをされているお母さんがたにも声をかけ、

みんなで勉強させていただくことにしました。

さて、講習会は午前10時から……のはずだったのですが、

到着された先生が、紙芝居の舞台セットをとりだして、設営をはじめられるやいなや……

お手製舞台セットのあまりの素晴らしさに、みんなワッと群がって勝手に見学会開始。

しかも見ているだけでなく、触ったり、開けたり閉じたり、遠慮なさすぎです。

しまいには写真を撮りだす輩まで……

それはおまえだろうって?

だってだって、すごいんですよう

このお手製舞台セットの設営手順はですね、

まず、カメラ用の三脚の上にお手製天板を固定するのですが、

三脚はプロ仕様というか、相当な重量を支えられそうな、がっしりとした作りなのです。

そして、お手製の天板は黒く塗った三枚の木の板を、観音開きになるよう蝶番で留めた、折りたたみ式。

広げると、上面にはあちこちマジックテープが貼ってあり、下面には、三脚の接合部に固定できるよう、ナットのような金具がはめこまれています。

天板をセットしたら、こんどは、上面のマジックテープの上に、布でのりまきのように巻いた細い角材を置き、しっかり留めます。

さらにこの角材に、紙芝居舞台の底をかぶせるようにはめこみますと、

舞台ががっちり固定できるわけです。

↓舞台、合体完了

うーむ、細部まで考えつくされている……

工夫はそれだけじゃありませんよ。

舞台の裏には、これまたお手製の折りたたみ式譜面台(のような台)を立てて、マジックテープで横向きに固定。

この台に、読み終わった紙芝居のページを順に置いていきます。

そうすると、舞台の背後ではなく、舞台セットの真横に立って台本を読むことができるので、演じながら客席の反応を確かめられるんですよ。

どうです、驚きでしょう!

さらに、紙芝居の舞台を固定したら、こんどは天板の前面に黒い布をまわしかけます。

布の角を折って安全ピンで留め、舞台の扉で上から押さえます。これで布がずりさがることもなく、おまけに舞台が倒れる心配も、舞台の扉が動いてしまう不安もありません。

しかも舞台前面には、フットライトまで設置。

市販の蛍光灯なのですが、なんと、目立たないようにカバーを黒く塗ってあるんですよ。

きっと世界にひとつきりの完璧な舞台セット。

あこがれます……

舞台セットの設営時点で、すでに感動してしまいましたが、

いよいよ本番、講演会の始まりです。

まず先生が『おかあさん まだかな』を実演してくださいました。

演じ方が素晴らしいとか、そんなことを感じる余裕もなく、お話にグイグイひきこまれてしまいます。

子リスのコリの寂しさや不安がひしひしと伝わってきて、

もう、コリが可愛くて、かわいそうで、

思わず抱きしめて頬ずりしたくなってしまいました

その後、さきほどの実演で駆使したテクニック、

たとえば効果的な間のとりかたや抜き方、絵に合わせた演じ方、紙芝居を見てくれる相手への接し方などについて、

ていねいに解説していただきました。

読むテンポはとても重要で、ト書きの文章もきちんと緩急をつけると、物語が生き生きしてくるとか、

声のトーンをガラリと変えなくても、登場人物ごとに喋るテンポを変えるだけで、ちゃんと別のキャラクターだとわかるとか、

木の天辺にいるコリに、木の下から呼びかけるうさぎのお姉さんのセリフは、

それらしくきこえるように、顔を上向けにして、息洩れ声で言葉をのばしながら呼びかけるとか、

コリが木の幹をサッと駆け下りてくるところはページをサッと抜き、

誰が出てくるのかな……と観客がひきつけられるような場面は、ゆっくり抜くとか、

たった今拝見したばかりの紙芝居を使って、具体的に教えてくださるので、テクニックの効果が実感でき、

みんな「ほほー!」「おおー!」「なるほどー!」と感嘆しまくりでした。

ほかにも、良い紙芝居の選び方や、選ぶときの心得も教えていただきました。

みんなが知ってる、あの有名な紙芝居の誕生秘話なんかも教えていただいて、ものすごく興味深かったです。

そしてそして、こんどは部会のメンバー4名がそれぞれ別の紙芝居を演じ、ひとりずつ、先生に指導をしていただきました。

『ごきげんのわるいコックさん』

『あんもちみっつ』

『ワニがメンドリをたべないわけ』

『くわずにょうぼう』

の4作です。

演じ手の経験値は、それぞれ違います。

何年も紙芝居を演じてきて、マイ紙芝居を持っているメンバーもいれば、初めて人前で紙芝居を演じるというメンバーも。

先生は、ひとりひとりのレベルに合わせて、ていねいに細かく指導をしてくださいました。

ちなみに、わたくしブログ係も『あんもちみっつ』に挑戦。

ト書きのテンポがゆっくりすぎて、全体的に間のびしてしまい、お話にメリハリがなくなっていたことが分かりました。

テンポよく緩急をつけて読むのって、とても難しそうですが、ただやみくもに練習を繰り返していたときと違って、課題があると、がんばりがいがありますね!

絵やストーリーに合わせた抜き方も教えていただいたので、練習して、自分のものにしたいです。

他の人が先生に教えていただくのを見ているのも、それはそれは勉強になりましたよ。

さて、指導が終わり、最後に先生に『モチモチの木』を演じていただきました。

モチモチの木という物語は、滝平二郎さんの切り絵のイメージがあまりにも強すぎて、

別の方の絵の世界を受け入れられるか、正直なところ心配だったのですが……

紙芝居が始まったとたんにそんなことはすっかり忘れ、

諸橋精光さんのあたたかみのある美しい絵と、吉松先生の一流の技から生まれる、

なんというか、まさにモチモチの木の世界にひきこまれてしまいました。

もうね、すごかったです。衝撃的なまでにすばらしかったです。

舞台の枠ごしに別世界を見てるんじゃなくて、

自分が別世界に飲みこまれて、豆太と爺さまが目の前にいるとしか思えないような臨場感。

爺さまが倒れた後、夜道を走る豆太といっしょに泣きそうになってしまいました。

こんなの、初めてです。

紙芝居は、名人の手にかかると、人をこれほど感動させるものなのですね。

まさに日本の伝統芸能

感動のうちに講習会は終わり、その後先生を囲んでのお弁当タイムも楽しかったです

質問がたくさん出て、先生のお帰りの時間が過ぎてしまい、司会のYさんが気をもんでいたのですが、

先生はこころよくみんなの質問に答えて下さったうえに

「もっとないの? なんでもきいて下さいね」とおっしゃって、

本当にもう質問がないことがわかってから、初めて席をお立ちになったのです。

吉松先生、本当に本当にありがとうございました。

また、講習会のためにご尽力くださったみなさま、遠くからいらして下さったみなさま、心から感謝です

参加者ひとりひとりにとって、とても実りある講習会となりました。