1月27日にお参りした最後のお寺です

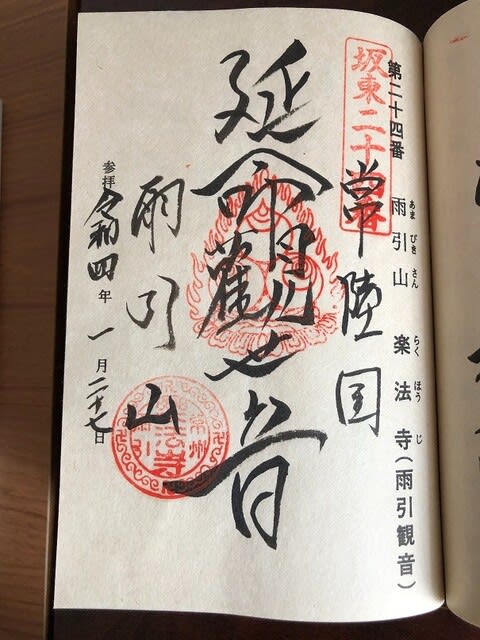

第二十四番 雨引山 楽法寺(あまびきさん らくほうじ)

「仁王門」

享保年間(1716~1736)の建築

豪壮な造りで朱塗りを基調に組物や肘木を白くして紅白のコントラストを際立たせている

長押周りの鳳凰や波兎などの彫刻類は美しく、龍の天井画も見ごたえがある(県指定文化財)

山あいに堂宇が点在する山岳寺院の趣

「本堂」(観音堂)

「多宝塔」

「鐘楼等」

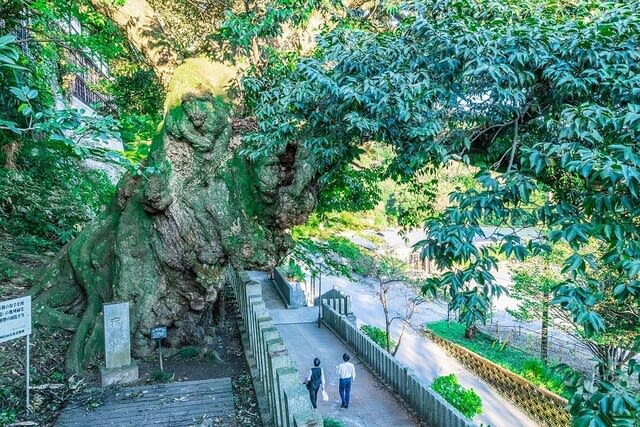

「宿借りの椎」と城壁の一部

かつて火災の折にご本尊がこの木に身を寄せて焼失を免れたといわれる「宿借りの椎」

城壁を思わせる壮大な石垣がある

文政年間(1818~1830)の築造で高さ13m長さ100mの長大な石垣である

お寺を訪れたときにまずその石垣の壮大さに驚きました

山間に建つお寺ですが立派な石垣が目立ちました

その石垣の階段をお孫さんとおばあちゃんが二人して登っていました

お孫さんは大学生ぐらいの男の子で、おばあちゃんを労わりながら声をかけて

ゆっくりゆっくりと登っていました

その優し気な光景が今でも目に浮かびます

私はこの御朱印帳の中ではこの墨書が好きです

なんだか柔らかい感じがするのですが、いかがですか?

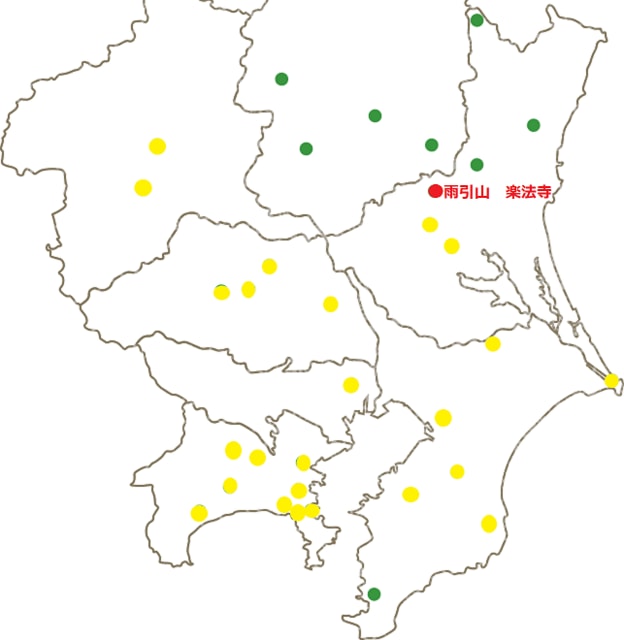

札所巡りも残りが少なくなってきました

夫が一緒だとこうなります

走った距離は2日間で 593.3km

ETC(交通費)2日間で 11,280円

夫はあと1回で終わらせようと思っているらしです

もっとゆっくり見て周りたかったとは、言葉にはしません

「フォトさいたま」さまのホームページより写真をお借りしています

「フォトさいたま」 https://www.photo-saitama.jp/