5月30日 (木)

黄ばんだ古い写真数葉

五月に入るや早々に、吉増からいつものハガキが舞い込んだ。例によっての「原稿依頼状」である。

百号を以て終わるべき「三金会雑記」が、吉増編集長はじめ徳本、植村諸兄の絶大な熱意と尽力によって執筆者が八〇歳をとうに超えたという今になっても、なおかつての元気を失っていないのは、高齢化社会にあっても稀にみる壮挙というべきかもしれない。

「原稿依頼状」は、今から二六年前の雑記創刊以来年四回確実に全会員に送られてきた。

文面はその時々の編集長の感想や思い入れを書き加えて、脅したり、すかしたり、励ましたり、時には煽てたりしながら投稿を促すもので、期せずしてなかなか味があるものが多い。

「脅し」とはいささか穏当を欠くが、記憶に残るのは雑記が二〇号に達した記念号に水口編集長の「原稿依頼状」に「会員全員一行なりとも投稿」とあり、これを怠った者は除名処分と脅したことである。そして、これはその後になっても水口の「遺言」とかで、節目となる記念号では踏襲されてきた。

こんなハガキが来るから、齢とともにとかく怠惰に陥りがちな心を鞭打ち投稿してきたわけで、特に最近は呆けかけた頭を絞ってなんとか駄文を書きあげようと努める仕儀に相成っている。

かように三金会雑記が欠号なく今日まで継続させる重要な役割を担ったハガキであってみれば、それ自体、雑記の投稿作品にも比されるべきものと思われるのに、これまでどこにも記録されることなく、その督促の用を果たしたあとは捨てられてしまっている。

「三金会雑記」の各号巻末には「編集部音信往来」「編集後記」「会計報告」「会員電子メールアドレス」「三金会会員住所録」が載せられているが、「原稿依頼状」は当然ながらそこに載ることはなかった。

顧みれば、創刊以来会員だった私はこの種のはがきをこれまで一〇四通も受け取ってきており、吉増が三代目編集長を引き継いだのが平成一三年だから、数えれば現吉増編集長からの「投稿依頼状」は五〇通目のハガキということになる。

雑記廃刊も近い時期なので、今回の「原稿依頼状」は記録として「三金会雑記」の残すべきと考え、吉増の了解を得ることなく独断で私の投稿原稿の中に取り入れることにした。

私はパソコン操作をそれなりに得意としており、プリンターに付属するスキャナーを使いさえすれば、ハガキを画像としてパソコン内に取り込み原稿にすることなどは簡単な作業である。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

そんなことで、スキャナーを使っていたら、ふっと思いついたのが、「三金会」「三金会雑記」に縁のある昔の写真を取り込むことである。

「三金会」の成立、「三金会雑記」の刊行の原点となった、もしくはその成立へとつながることになった遡ること六〇余年前の九州大学時代の仲間との交友を偲ぶ写真を取り込み雑記の原稿にすることにした。

「三金会雑記」が終わりに近いこの時期、最後の機会として、雑記の中に我ら「青春時代」の仲間達、その昔日の面影を画像として載せることを許してもらいたい。

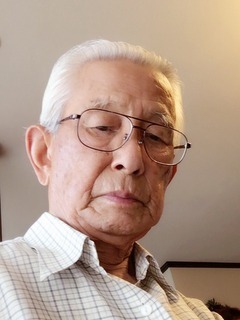

これはその頃の写真にしてはかなり大判のものである。大学を卒業する間際に写した写真である。

長い時を経てかなり黄ばんでいる。おまけに右上には大きな折れ傷もある。

パソコン・ソフト、Picasa3 を使えば、私であっても補修することは比較的簡単だが、こまめな手作業になりかなりの時間を食うことになる。

原稿の締切日を間近に控え、今となっては到底そんな時間はない。

大きな傷があり、色も褪せてセピア色に変わった写真の方がむしろ時代を思わせる写真に相応しいと自分なりに納得してそのまま掲げる。

写真には九名の顔がある。奇しくもここにいる全員が「三金会」会員であり、一人を除いて「三金会雑記」創刊以来の執筆者でもある。(ただ一人平野哲郎が卒業後消息不明となり平成になって再会、遅れて「三金会」に加わった。)

横並びに名前を列記すると、右から大森道信、青野橘、田村茂夫、平知則、藤野房彦、吉増浩、小生、平野重信、平野哲郎の諸君である。

このうち、亡くなったのが青野、田村、平野重、平野哲の四名、残る五名はなんとか生き残り百号を越えた現在に至ってもなお健筆を揮っている。

「三金会雑記」創刊号に執筆した者は全部で一二名であった。そのうち七名がこの写真に居ることを考えると「三金会雑記」はまさしくこの辺りから始まったといえる。

しかし、「三金会雑記」の母胎というからには、ほかにここに加わってしかるべき何人かがいる。

まず、この写真に当然入っているべき岡本均がいない。この時代には通りがかりの人に写真撮影をお願いするなどといった今時の気軽な風習はなかったから、仲間の誰かが写した筈で、それは岡本均だったに違いない。岡本は写真を写したり現像したりする技術をこの頃から身に着けていた。私の記憶によれば、この写真もカメラ屋を煩わしたのではなく、岡本の家で部屋を閉め切り、真っ暗にして二人でネガから拡大して印画紙に焼き付け定着液に浸し作った記憶があるから岡本がこの写真に無縁であったはずはない。

またここに写っている連中は、みんな大学教養学部の文系に属した者たちである。教養学部時代に群れていた仲間の中で理系だった難波直彦、磯野誠四郎、上野雄三はここにはいない。

文系の連中はあまり勉強せずに専門学部に移っても相変わらず群れて遊んでいたのに反し、理系は勉強に忙しく実験などに追われていたのであろう。

それに「三金会会員」として重要な地位を占めている坂口裕英、徳本正彦、中村広治もいない。彼らに共通するのはいずれも後に大学教授となっていることだから、多分このときには真面目に図書館などで勉強していたのだと好意的に考えておく。

写真の裏をひっくり返してみたら「1952.10 九大法文前」と書かれていた。卒業の前年秋口の写真である。写真の裏には、さらに何時ごろ書き入れたのか不明だが、ゲーテのファウストからのフレーズがドイツ語で書き込まれていた。以前ならなんとかドイツ語を読み解くことができたが、今はさっぱり。そこで、やっと探し出した和訳は次のようなものだった。

「君らは楽しかった青春の日を呼び戻し、懐かしい人たちの面影をよみがえらせる。初恋のこと昔の友達のことが、忘れかけた古い物語のように思い出される」

まさしくこの写真にふさわしい言葉というべきであろう。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ついでに、「三金会」にいまも彩りを添えてくれている女性会員の写った写真もスキャンして取り込むことにした。

これは、前の写真より数年前、我々が教養学部に入学して早々の頃の写真である。

どういう経緯でそうなったか忘れたが、福岡・佐賀県境にある基山へハイキングした時の写真である。

男性群を右からいうと、藤野房彦、赤野健、難波直彦、磯野誠四郎、小生、平野重信、太田(岡本の弟)、平野哲郎、坂本栄佑がいる。太田、坂本を除けば七名が後の「三金会会員」である。

そして女性群では中央に福岡女子専門学校(後の福岡女子大)生だった旧姓塩谷純子、旧姓貝島マサ子、旧姓長谷川素子の三嬢がいる。いずれも現在の「三金会会員」である。

あとは当時まだ幼なかった女子高校生(福岡中央高校・福岡女学院)たちで今は名前を思い出すことができない。

この写真にも岡本均がいない。岡本の弟がいるから一緒のはずだが、これも岡本のカメラによるものだと考えられる。

このグループがどんな集まりだったのか思い出せないが、坂本栄佑はバイオリンを演奏していたし、太田君はチェロの名手であった。また難波直彦は教養学部時代「音楽鑑賞部」のキャップだった。

また貝島財閥のお嬢さんだった旧姓貝島さんがその頃珍しい外国製のポータブルの蓄音機を山の上に持ち込みレコードをでかけてみんなで楽しんだ記憶があるから、多分音楽愛好のグループだったかと思われる。

この写真を見て思うことは、その頃評判になっていた映画「青い山脈」である。それとよく似た青春群像による明るい情景には懐旧の念しきりである。

「青春」という言葉は現在は死語に近いが、男女共学を知らなかった我々世代にとって初めて経験した男女交際の場で、思い起こせばこの日は我らが青春の輝ける一頁をなす日だったのであろう。

思えば誠によき時代であった。重苦しく暗い戦時を抜け、戦後の窮乏がまだ後を引く時代だったけれど、戦後民主主義の自由を享受した「古きよき時代」 Good old days Gute alte Zeit であった。

この写真にも 「三金会」「三金会雑記」の芽生えを感じる。

この写真をみると青野橘が愛唱していた歌が思い出される。

前号で吉増浩が三金会諸兄それぞれの「マイ・ラスト・ソング」を紹介しているが、青野については「歌の席で一緒したことがないので記すべき歌がない」と書いている。福岡と東京の場の違いであろう。

亡くなった青野と東京で会うことが多かった私は彼が好んで、いや心を籠めて歌っていた歌を今も忘れることができない。

歌詞はほぼ記憶しているが題名はしらない。

〽 子どもの頃に遊んでた

学生時代に付き合った

いろんな友がいたけれど

皆みんな今はない

ああ、懐かしい古い顔

〽 恋をしたっけ素晴らしい

美人だったあの人も

今は会われぬ人の妻

ああ、懐かしい古い顔

歌詞を再確認し題名を知ろうとインターネットを駆使していろいろと検索してみたが、ついぞ見付からなかった。八〇老が愛唱した化石のような古い歌など現在のネット社会でお呼びでないのは当然かもしれない。

なにはともあれ「三金会雑記」のお蔭で往年の交友が今日まで続いてきたことにはただただ感謝のほかない。

最後に、その時のスナップをもう一枚。

右から、お握りを食べているのが旧制塩谷さん(当時は確か福岡女專自治会委員長)、立って歩いているのが難波直彦、オーバーの襟を立て寒そうにしているのが二代目編集長の平野重信、その左隣にいるのがいつもお洒落だった平野哲郎、その隣で手を差し伸べなにか貰おうとしているのが磯野誠四郎(のちに「三金会第一回大会」といわれるようになった広島での初会合に参加した後、間もなく亡くなった。「三金会」「三金会雑記」の成立を知ることはなかったので「準三金会会員」というべきか。)

みんな明るくのんびりと秋の一日を楽しんでいる。

音楽や笑い声や、もちろん熱のこもった議論の声まで聞こえるようです。

ご自分だけの記録でなく、三金会雑記を通して「時代の記録」になったことがうれしいです。

拝見いたしました。貴重な写真ですね。

その歌は、ネットで調べてみたのですが、

チャールス・ラム原詩/西條八十訳詞/松島道也作曲の「古い顔」という歌ではないでしょうか

↓こちらの曲

http://www.youtube.com/watch?v=Fiyqh2YXb2Y